In der heutigen digitalen Welt spielt Software eine zentrale Rolle in nahezu allen Bereichen der Verwaltung. Regierungen auf der ganzen Welt investieren enorme Summen in die Entwicklung von Softwarelösungen, die dazu dienen, öffentliche Dienstleistungen effizient und transparent zu gestalten. Trotzdem ist ein großer Teil des Codes, der im Auftrag staatlicher Institutionen entsteht, nicht öffentlich zugänglich. Die meisten Programme bleiben verborgen, wodurch es kaum möglich ist, die Qualität, Sicherheit oder die Kosten der Software hinsichtlich öffentlicher Investitionen zu überprüfen. Diese Praxis wirft nicht nur Fragen zur Transparenz auf, sondern hat auch bedeutende Konsequenzen für die öffentliche Verwaltung und die Gesellschaft als Ganzes.

Ein wesentlicher Grund, warum Regierungssoftware selten offengelegt wird, liegt in den Interessen privater Unternehmen, die als Auftragnehmer fungieren. Sie bevorzugen es oftmals, den Quellcode unter Verschluss zu halten, um Fehler oder Sicherheitslücken nicht aufzudecken. Zudem sichert ihnen diese Geheimhaltung eine Monopolstellung, die es ihnen erlaubt, für ähnliche Leistungen mehrfach Geld zu verlangen, ohne Konkurrenz und Markttransparenz. Dadurch wird die öffentliche Hand in ihrer Verhandlungsposition geschwächt und könnte potenziell überfordert oder sogar geschädigt werden. Das Offenlegen des Codes, also das sogenannte Open Sourcing, bietet vielfältige Vorteile, die weit über die reine Transparenz hinausgehen.

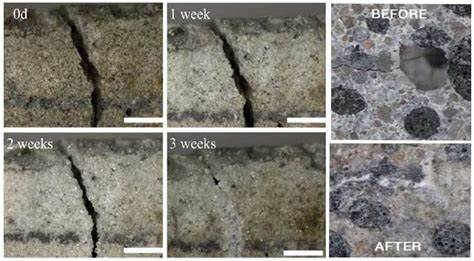

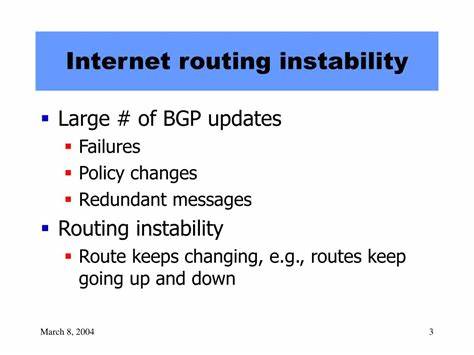

Erstens können durch eine breite Prüfung des Codes Fehler und Sicherheitsrisiken deutlich schneller identifiziert und behoben werden. Gerade bei Software, die Einfluss auf soziale Leistungen oder Verwaltungsvorgänge hat, ist die Verlässlichkeit absolut entscheidend. Wenn mehr Experten den Code einsehen, können Schwachstellen aufgedeckt werden, was die Qualität nachhaltig verbessert. Ein weiterer bedeutender Vorteil wirkt sich auf die Kosten aus. In föderalen Systemen wie Deutschland oder den USA entwickeln oft zahlreiche lokale Behörden oder Landesämter ähnliche Softwarelösungen, welche jeweils wiederum Kosten verursachen.

Wenn diese Software jedoch öffentlich zugänglich und somit wiederverwendbar ist, könnten viele Behörden auf bereits existierende Lösungen zurückgreifen. Dadurch lassen sich eingesparte Entwicklungskosten erzielen und die Innovationsgeschwindigkeit steigt. Firmen, die an der Entwicklung der Software beteiligt sind, werden zudem einem Wettbewerbsdruck ausgesetzt, der die Preise fair und marktgerecht hält. Ein offener Quellcode fördert auch die wirtschaftliche Entwicklung. Software wie etwa Systeme zur Besucherlenkung, Dienstplanoptimierung oder elektronische Verwaltungswerkzeuge, die der Öffentlichkeit kostenfrei zur Verfügung stehen, ermöglichen es kleineren Unternehmen oder Start-ups, auf diesen Grundlagen aufzubauen und eigene Lösungen anzubieten.

Die Konsequenz ist eine verstärkte Digitalisierung, bei der sich verschiedene Akteure beteiligen und der Markt insgesamt dynamischer wird. Von gesellschaftlicher Bedeutung ist zudem der Vertrauensgewinn, der durch die Offenlegung von Regierungssoftware entsteht. Gerade bei sensiblen Anwendungen, die Leistungen wie Sozialhilfe, Steuerrückzahlungen oder Zulassungsverfahren berechnen, ist es von enormer Wichtigkeit, dass Bürger sicher sein können, dass die Software korrekt, transparent und frei von Manipulation ist. Die Nachvollziehbarkeit der Abläufe im Code kann das Vertrauen der Menschen in den Staat erheblich stärken und schafft eine Grundlage für mehr Akzeptanz und Legitimität der eingesetzten Technologien. Allerdings stehen diesem Ideal verschiedene Herausforderungen entgegen.

Einerseits fehlt es häufig an rechtlichen Vorgaben, die eine offene Veröffentlichung verpflichtend machen. Öffentliche Auftragnehmer sind meist nicht dazu gezwungen, ihre Software zu lizenzieren oder offenzulegen, sodass diese Praxis von ihren geschäftlichen Interessen abhängig bleibt. Andererseits betreiben viele dieser Firmen aktiven Lobbyismus, um die bestehenden Regelungen nicht zu verschärfen, da öffentliche Open-Source-Pflichten ihre Profite schmälern könnten. Trotzdem gibt es bereits erfolgreiche Ansätze und Konzepte, die zeigen, dass die Öffnung von Regierungssoftware möglich und sinnvoll ist. Unternehmen wie OpenGov liefern Open-Source-Lösungen eigens für die öffentliche Hand und beweisen, dass qualitativ hochwertige Software ohne hohe Kosten entstehen kann.

Ihnen gelingt es, eine breite Gemeinschaft von Entwicklern in den Prozess einzubinden, wodurch beständig Verbesserungen und Innovationen fließen. Darüber hinaus können Bürger und Interessierte mithilfe von Informationsfreiheitsgesetzen (FOIA) Zugang zu Quellcode verlangen und diesen beispielsweise auf Plattformen wie Github veröffentlichen. Obwohl dieser Weg umständlich und mit hohem Aufwand verbunden sein kann, stellt er eine effektive Methode dar, um schrittweise mehr Regierungssoftware zugänglich zu machen. Damit wächst das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Transparenz und öffentlichen Standards. Der gesellschaftspolitische Wandel hin zu mehr Offenheit könnte auch durch gesetzliche Reformen vorangetrieben werden.

Wenn der Staat die Pflicht hätte, selbstentwickelte oder im Auftrag bezahlte Software unter einer großzügigen Open-Source-Lizenz zu veröffentlichen, entstünde ein positiver Kreislauf: Mehr Transparenz fördert Vertrauen, Wettbewerb senkt Kosten und die Softwarequalität steigt durch kontinuierliche Prüfungen von außen. Nicht zuletzt besteht ein moralischer Anspruch, öffentliche Gelder auch öffentlich zugänglich zu machen. Wenn die Gesellschaft für Softwareentwicklung zahlt, hat sie ein Recht darauf einzusehen, wie die Arbeit ausgeführt wurde, ob Standards eingehalten werden und ob die Ergebnisse fair und sicher sind. Dieser Gedanke wird vor dem Hintergrund moderner Staatsführung immer bedeutender, denn digitale Technologien sind zunehmend integraler Bestandteil der Demokratie und des Staatswesens. Insgesamt ist die Veröffentlichung von Regierungssoftware unter offenen Lizenzen ein Zukunftsthema von hoher Relevanz.

Es verbindet wirtschaftliche, technische und demokratische Aspekte auf einzigartige Weise und könnte helfen, staatliche Verwaltung effektiver, kostengünstiger und transparenter zu gestalten. Auch wenn der Widerstand seitens der Auftragnehmer und einiger politischer Akteure spürbar ist, zeigt die Entwicklung in anderen Ländern und bei einzelnen Vorreitern, dass es machbar und sinnvoll ist. Um den Weg zu ebnen, bedarf es einer Kombination aus Engagement der Zivilgesellschaft, Unterstützung seitens politischer Entscheider und aktiver Beteiligung von Open-Source-Communities. Nur so kann gewährleistet werden, dass öffentlich bezahlter Code nicht länger unsichtbar bleibt, sondern zu einem Gemeingut wird, von dem alle profitieren. Die Digitalisierung der Verwaltung ist eine der größten Herausforderungen und gleichzeitig Chancen unserer Zeit.

Transparenz durch offene Software ist dabei ein unverzichtbares Element, um diese Chance langfristig zu nutzen und das Vertrauen der Bürger zu stärken.