Der Aufstand vom 17. Juni 1953 in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) markiert einen der wichtigsten Wendepunkte in der Geschichte des Kalten Krieges sowie der deutschen Nachkriegsgeschichte. Entstanden aus der Unzufriedenheit der Arbeiter mit wirtschaftlichen Härten und politischen Repressionen, entfaltete sich die Revolte innerhalb von nur zwei Tagen zu einer landesweiten Protestwelle, die über eine Million Menschen in rund 700 Orten einbezog. Zwar wurde der Aufstand von sowjetischen Truppen und der Kasernierten Volkspolizei gewaltsam niedergeschlagen, doch die Auswirkungen dieser Ereignisse hallen weit über das Jahr 1953 hinaus und spannen einen Bogen bis zur Wiedervereinigung Deutschlands. Dieser ausführliche Bericht beleuchtet die Hintergründe, die Dynamik und die langfristigen Folgen des Aufstands für die DDR und das politische Klima rund um Deutschland während des Kalten Krieges.

Die historischen Voraussetzungen für den Aufstand sind fest mit der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung der DDR in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg verknüpft. Nach der gescheiterten Stalin-Note von 1952, in der die Sowjetunion eine Wiedervereinigung Deutschlands unter neutralen Bedingungen angeboten hatte, bestätigte sich endgültig die Teilung Deutschlands in Ost und West. Die Führung der DDR, insbesondere der damalige SED-Generalsekretär Walter Ulbricht, interpretierte das Scheitern dieser Verhandlungen als grünes Licht, die Sozialialisierung und Sowjetisierung der DDR radikal zu beschleunigen. Diese als „Beschleunigter Aufbau des Sozialismus“ bekannte Politik führte zu einem drastischen Umbau der Wirtschaft, indem der Schwerpunkt auf die Schwerindustrie gelegt und private Unternehmen sowie der Bauernstand massiv unter Druck gesetzt wurden. Die Konsequenzen der neuen Wirtschaftspolitik ließen nicht lange auf sich warten.

Die Lebensstandards der Bürger verschlechterten sich rapide. Während der Staat Subventionen kürzte und Produkte von den Ladenregalen verschwanden, stiegen gleichzeitig Preise für Lebensmittel, öffentliche Verkehrsmittel und Gesundheitsleistungen. Die Erhöhung der Arbeitsnormen in den staatlichen Betrieben um zehn Prozent führte de facto zu einer erheblichen Lohnkürzung, da die Beschäftigten nun mehr Leistung für das gleiche Gehalt erbringen sollten. Im Winter 1952/1953 zeigten sich erstmals ernsthafte Versorgungsengpässe bei Wärme und Strom in den Städten, was die Unzufriedenheit zusätzlich befeuerte. Parallel zu diesen wirtschaftlichen Schwierigkeiten führte der zunehmende gesellschaftliche Druck zu einem verstärkten Exodus vieler Ostdeutscher in den Westen.

Die sogenannte Republikflucht stellte für die DDR eine immense politische Krise dar, denn bis zu 182.000 Menschen verließen 1952 das Land, und auch 1953 setzte sich diese Tendenz fort. Die wirtschaftliche Schieflage und damit einhergehende soziale Unruhen alarmierten die sowjetische Führung. Nach dem Tod Stalins und einem umfassenden Bericht zur Lage in der DDR ordnete die Sowjetunion im Juni 1953 eine Kurskorrektur in der DDR-Politik an, die sogenannte „Neue Kurs“-Politik. Diese versprach unter anderem eine Verbesserung der Lebensbedingungen, die Beendigung der Zwangskollektivierung in der Landwirtschaft und eine Unterstützung kleiner privater Betriebe.

Obwohl die SED in ihrem offiziellen Kommuniqué vom 11. Juni 1953 Teile ihrer bisherigen Politik revidierte, verweigerte sie die Rücknahme der umstrittenen Arbeitsnormerhöhung. Vor allem diese Entscheidung entzündete den Zorn der Arbeiter in Ostberlin, welche am 16. Juni den Aufstand auslösten. Ausgehend von einem Streik der Bauarbeiter, die gegen die gestiegenen Arbeitsvorgaben protestierten, weitete sich der Arbeitskampf schnell aus.

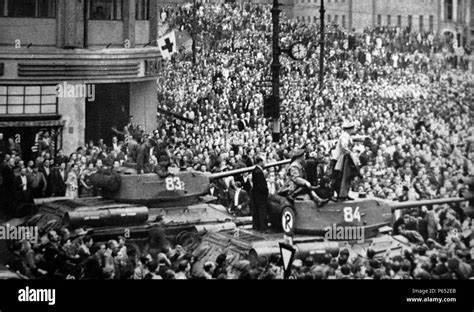

Die Demonstration am ersten Tag richtete sich zunächst gegen die Erhöhung der Arbeitsquote, entwickelte sich jedoch rasch zu einer allgemeinen Revolte gegen die SED-Führung, Ulbricht einschließend. Die Proteste in Ostberlin zogen am Folgetag, dem 17. Juni, Hunderttausende in ihren Bann. Während die Kasernierte Volkspolizei erstmals gemeinsam mit dem sowjetischen Militär in der Stadt patrouillierte, versammelten sich die Demonstranten auf dem Strausberger Platz und marschierten zu Regierungsgebäuden. Forderungen wie die Rücknahme der Arbeitsnorm, Preisrückgänge, die Freilassung inhaftierter Demonstranten und freie Wahlen wurden laut.

Symbole der sozialistischen Herrschaft wurden zerstört, Parteigebäude verwüstet, SED- und sowjetische Flaggen verbrannt. Die Situation eskalierte, als sowjetische Panzer in Ostberlin und anderen Städten eingesetzt wurden. Mit Waffengewalt unterdrückten die Streitkräfte den Aufstand, der blutig endete und bis zum 24. Juni verebbte. Die Gewalt gegen Demonstranten hinterließ zwischen 55 und 125 Ermordeten und zahlreiche Verletzte.

Die Verhaftungswellen, gefolgt von Schauprozessen und zum Teil geheimen Hinrichtungen, erschütterten die Bevölkerung nachhaltig. Dass die eigenen Landsleute, die Volkspolizei und Militärangehörigen, nun gegen die Arbeiter vorgingen, führte zu einem tiefen Vertrauensverlust in die SED und den sozialistischen Staat. Viele Parteienmitglieder, vor allem aus den Reihen der Arbeiterschaft, traten aus Protest aus der Partei aus. Die politische Kultur der DDR erlebte einen schweren Rückschlag, der Widerstand wurde jedoch nachhaltig gebrochen. Walter Ulbricht, der lange als Opfer dieser Ereignisse und als potenzieller Absetzbarer galt, konnte sich im Machtkampf behaupten und seine Position festigen.

Trotz anfänglicher Ambitionen seitens sowjetischer Führungskreise, ein kollektives Führungssystem einzuführen und Ulbricht abzusetzen, ebnete die politische Lage in Moskau, insbesondere die interne Unruhe nach der Verhaftung Lavrenti Berias, eine stabile Machtbasis für Ulbricht in der DDR. Ulbricht reagierte auf den Aufstand mit einer Reihe von Maßnahmen, die darauf abzielten, zukünftige Proteste schneller zu erkennen und zu unterdrücken. Dazu gehörten der Ausbau der Staatssicherheit (Stasi) und die Etablierung paramilitärischer Formationen wie den Kampfgruppen der Arbeiterklasse. Langfristig führte der Aufstand vom 17. Juni dazu, dass die DDR-Führung vorsichtiger in ihren Politikmaßnahmen wurde.

Das Experiment der abrupten Arbeitsnormerhöhungen wurde nicht wiederholt. Stattdessen setzte man vermehrt auf eine Politik, die zumindest oberflächlich die Lebensbedingungen besserte und den Konsum erhöhte. Dennoch blieben viele tief verwurzelte Probleme bestehen, die erst in den Jahrzehnten vor dem Mauerfall 1989 erneut offen zutage traten. Der Aufstand vom 17. Juni hat auch in der Erinnerungskultur eine bedeutende Rolle gespielt.

In der Bundesrepublik Deutschland wurde er jahrzehntelang als symbolträchtiges Datum begangen, um die Unterdrückung im Osten anzuprangern und als Zeichen der Solidarität mit den Ostdeutschen zu fungieren. Erst mit der deutschen Wiedervereinigung verlor der 17. Juni seine Rolle als Nationalfeiertag zugunsten des 3. Oktobers, des Tages der deutschen Einheit. Die Straße des 17.