In der heutigen digitalen Ära ist Software allgegenwärtig. Von sozialen Netzwerken über cloudbasierte Anwendungen bis hin zu künstlicher Intelligenz steuert Software viele Bereiche unseres Lebens. Doch während wir zunehmend von digitalen Lösungen abhängig sind, bleibt ihr versteckter Einfluss auf die Umwelt häufig unbemerkt. Software erzeugt an sich keine direkten Emissionen, jedoch wird sie auf Hardware ausgeführt, die Energie verbraucht – sei es in Rechenzentren, bei der Datenübertragung oder auf Endgeräten. Diese Energie stammt in vielen Fällen noch immer aus fossilen Brennstoffen, was zu erheblichen CO2-Emissionen führt.

Die Entkarbonisierung von Software ist daher eine notwendige Maßnahme im Kampf gegen den Klimawandel und eine Verantwortung, die Programmierer, Unternehmen und die gesamte Tech-Branche übernehmen müssen. Der aktuelle Stand zeigt, dass der Informations- und Kommunikationstechnologiesektor bereits heute für etwa zwei bis vier Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. Ohne drastische Veränderungen könnte dieser Anteil bis 2040 auf bis zu 14 Prozent steigen – vergleichbar mit den Emissionen aller Verkehrsmittel zusammen. Dies verdeutlicht, wie wichtig es ist, die Softwareentwicklung und -bereitstellung nachhaltiger zu gestalten. Ein Beispiel hierfür ist die Website der Klimakonferenz COP28, die pro Seitenaufruf 3,69 Gramm CO2 ausstößt.

Auf den ersten Blick mögen diese Werte gering erscheinen, doch bei tausenden Besuchern summieren sie sich schnell auf das Emissionsniveau von Langstreckenflügen. Die Ursachen liegen häufig in ungenutztem Code, schlecht optimierten Bildern und überflüssigen Drittanbieter-Skripten. Die Optimierung dieser Elemente kann den Ausstoß signifikant reduzieren. So zeigt die Analyse von Tools wie Ecograder, dass durch gezielte Maßnahmen bei der Entwicklung die CO2-Emissionen einzelner Webseitenaufrufe um bis zu 93 Prozent gesenkt werden können. Das Konzept des grünen Software-Engineerings gewinnt deshalb immer mehr an Bedeutung.

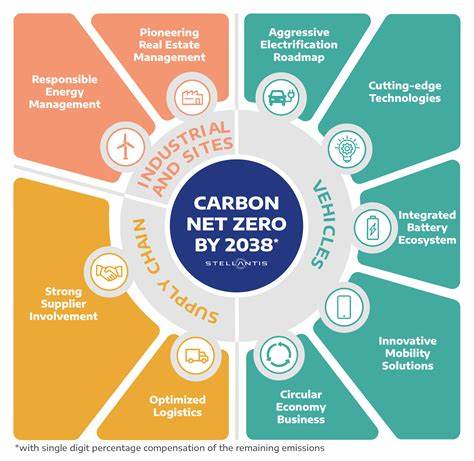

Es umfasst Strategien und Techniken, um Software energieeffizienter und ressourcenschonender zu gestalten. Dabei steht nicht nur die Optimierung von Code im Vordergrund, sondern auch das intelligente Management der Hardware-Ressourcen und eine bewusste Nutzung von erneuerbaren Energiequellen in Rechenzentren und Netzwerken – ein Ansatz, der oft als „carbon-aware computing“ bezeichnet wird. Dieser Ansatz zielt darauf ab, Softwareaufgaben bevorzugt dann auszuführen, wenn die Energieversorgung besonders umweltfreundlich ist, etwa bei starker Einspeisung von Wind- oder Solarstrom. Die Bewegung wird unter anderem von Organisationen wie der Green Software Foundation vorangetrieben, in der Tech-Giganten wie Google, Microsoft und Intel zusammenarbeiten. Sie entwickeln Standards, Best Practices und Werkzeuge, um grüne Softwareentwicklung zu fördern und messbar zu machen.

Zusätzlich gibt es inzwischen ganze Lehrpläne und Zertifikate, die Entwickler für nachhaltige Softwaregestaltung qualifizieren. Das Bewusstsein wächst ebenfalls bei Unternehmen. Salesforce etwa hat eigene Initiativen ins Leben gerufen, die Nachhaltigkeitskriterien bei der Softwareentwicklung integrieren, um den Energieverbrauch zu senken und somit Betriebskosten zu sparen. Denn grüne Software ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll. Effizienter Code läuft schneller, benötigt weniger Serverkapazitäten und reduziert somit die Ausgaben für IT-Infrastruktur.

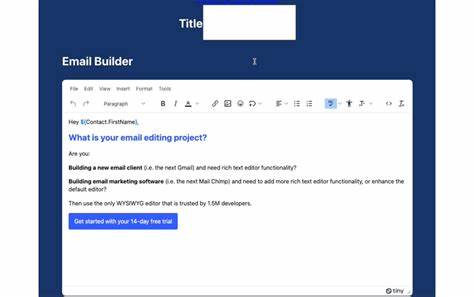

Darüber hinaus bringen neue gesetzliche Regelungen, wie die EU-weite Corporate Sustainability Reporting Directive, immer mehr Unternehmen dazu, ihre Emissionen aus Softwareprodukten transparent zu machen. Auf der Ebene der Softwareentwicklung bedeutet Nachhaltigkeit auch, kritischer zu hinterfragen, welche Funktionen und Anwendungen wirklich nötig sind. Oftmals entstehen durch Überfrachtung mit Features komplexe, ressourcenaufwendige Produkte, die vermeidbare Emissionen erzeugen. Ein Paradigmenwechsel ist nötig: Qualität und Zweckmäßigkeit sollten über aufwendigen Erweiterungen stehen. Auch bei der Gestaltung von Websites und Apps zeigen konkrete Beispiele, wie nachhaltige Praktiken umgesetzt werden können.

Die Reduzierung der Bildauflösung, die Nutzung moderner Bildformate, das Laden von Animationen erst bei Bedarf oder der Verzicht auf unnötige JavaScript-Skripte sind einfache, aber effektive Methoden zur Senkung des Energieverbrauchs auf der Nutzerseite. Die Wahl eines Webhostings, das ausschließlich erneuerbare Energien nutzt, trägt zusätzlich zur Emissionsminderung bei. Im Bereich der künstlichen Intelligenz, deren Trainingsprozesse besonders energieintensiv sind, sind grüne Methoden ebenfalls gefragt. Die Optimierung von Trainingsdatenmengen, die Auswahl energieeffizienter Algorithmen, die Vereinfachung von Modellarchitekturen oder die Nutzung von Transfer Learning reduzieren den CO2-Fußabdruck signifikant. Praxisnahe Tools wie CodeCarbon oder ML CO2 Impact ermöglichen Entwicklern, den Energieverbrauch und die Emissionen bei KI-Modellen zu messen und zu vergleichen.

Allerdings ist die Messung der tatsächlichen Umweltauswirkungen von Software komplex. Der gesamte Lebenszyklus umfasst nicht nur die laufende Nutzung, sondern auch die Herstellung der Hardware, das Training der Modelle und deren Entsorgung. Die Verfügbarkeit verlässlicher Daten durch große Cloud-Anbieter ist bisher eingeschränkt, was die Entwicklung genauer Bewertungsmethoden erschwert. Hier setzen Projekte wie das Green Software Foundation Specification oder das W3C Sustainable Web Design Community Group an, um standardisierte und praktikable Bewertungssysteme zu etablieren. Die Zukunft der Softwareentwicklung wird zunehmend grün sein müssen.

Junge Entwickler erhalten heute schon Lehrinhalte in nachhaltiger Softwaregestaltung, die sie mit in ihre Berufspraxis nehmen werden. Integrierte grüne Prinzipien in KI und Webentwicklung werden zum Standard gehören, ähnlich wie Sicherheit und Datenschutz inzwischen unverzichtbare Aspekte sind. Dieser ganzheitliche Ansatz ist kein Luxus mehr, sondern eine Notwendigkeit, um die Klimaziele zu erreichen und den technischen Fortschritt verantwortungsvoll zu gestalten. Es wird Zeit, dass die Tech-Branche und alle Beteiligten den Hebel ansetzen, um Software zu entkarbonisieren. Dies erfordert ein Umdenken in Design, Entwicklung und Betrieb – aber auch eine Anerkennung der Chance, digitale Innovationen mit Nachhaltigkeit zu verbinden.

Wenn wir 2024 diesen Weg konsequent weitergehen, können wir sicherstellen, dass Software nicht länger Teil des Umweltproblems ist, sondern zu einem zentralen Bestandteil der Lösung wird.