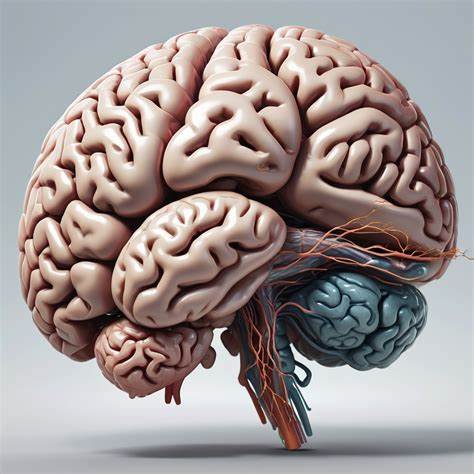

Die menschliche Wahrnehmung und unser Denken sind faszinierende Prozesse, die weit über das bloße Sammeln von Informationen hinausgehen. Unsere Überzeugungen und das, was wir als Realität wahrnehmen, formen sich durch komplexe innere Emotionen und externe Reize. Diese dynamische Verbindung führt dazu, dass unsere Gedankenwelten sich in vielfältige, oft geteilte Realitäten aufspalten. Um diesen Prozess zu verstehen, lohnt es sich, die Rolle der Entropie im Denken näher zu betrachten – jener physikalischen und informationsbasierten Ordnung beziehungsweise Unordnung, die nicht nur die Materie, sondern auch Ideen und Überzeugungen prägt. Entropie ist mehr als nur ein physikalisches Phänomen, sie wirkt auch auf kognitive Prozesse und beeinflusst, wie unser Geist mit widersprüchlichen oder sich wandelnden Realitäten umgeht.

Beliebig scheinen Gedanken und Überzeugungen zunächst zersplittert, doch hinter dieser Aufteilung steckt ein nachvollziehbares Muster. Jede Überzeugung ist im Kern eine Zusammenfassung dessen, wie wir wiederholt Gefühle und Erfahrungen mit äußeren Mustern verknüpfen. Von frühester Kindheit an beginnen wir, Reize aus unserer Umgebung mit bestimmten emotionalen Zuständen zu verbinden. Jedes Wort, jedes Objekt, jede Person besitzt eine eigene emotionale Signatur in unserem Gedächtnis. Diese wird in einer Art innerer, spherischer Bibliothek abgelegt, in der die stärksten und ältesten Assoziationen uns am nächsten erscheinen, während fernere Erinnerungen schwächer und entfernter sind.

Im Laufe unseres Lebens sammeln sich diese emotionalen Verknüpfungen zu einem komplexen Netzwerk, das einerseits Stabilität verleiht, andererseits aber auch Veränderung durch neue Erfahrungen erlaubt. Jedes Wiedersehen mit vertrauten Mustern führt nicht zu einer bloßen Reproduktion alter Gefühle, sondern verursacht eine modifizierte Reaktion, die sich als Durchschnitt zwischen früheren und neuen Emotionen verstehen lässt. Diese dynamische Anpassung sorgt dafür, dass unser Glaubenssystem sich ständig weiterentwickelt, aber auch fragmentiert bleiben kann. Was heute eine starke Überzeugung ist, kann morgen durch neue emotionale Erfahrungen neu kalibriert werden – manchmal sogar so stark, dass sie in komplett andere Richtungen weist. Dadurch entstehen verschiedene „Realitäten“ innerhalb unseres Geistes.

Ein zentraler Punkt ist die fundamentale Unterscheidung zwischen physischen und digitalen oder abstrakten Mustern im Kopf. Physische Realitäten, durch die Gesetze der Thermodynamik geprägt, tendieren dazu, sich zu zerstreuen – die Entropie nimmt zu. Materie, Bewegung, Zeit und Raum unterliegen einem unvermeidlichen Zerfall und zunehmender Unordnung. So breitet sich zum Beispiel eine Duftwolke aus oder eine verbrauchte Energieform verliert allmählich an Konzentration und Intensität. Diese Entropiezunahme im physisch-materiellen Bereich entspricht unserem Alltagserleben und begrenzt die Dauer und Intensität von eng verbundenen Erinnerungen.

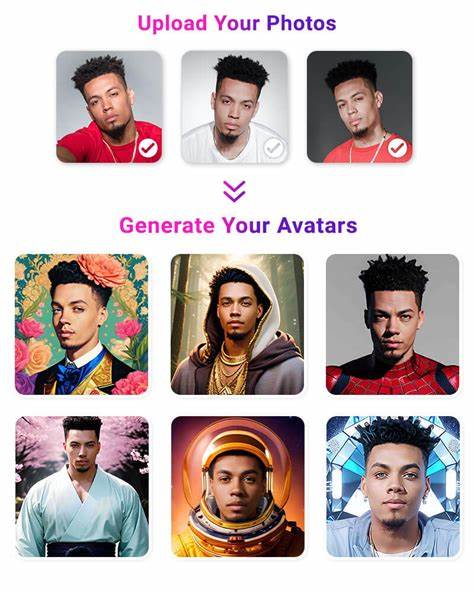

Digitale oder geistige Muster – seien es Wörter, Symbole oder Ideen – verhalten sich hingegen anders. Neuste Theorien wie das sogenannte Gesetz der Infodynamik legen näher, dass Informationssysteme und digitale Entitäten in Richtung immer größerer Ordnung und Clusterbildung tendieren. Das bedeutet, Ideen und Konzepte gruppieren sich im Denksystem und stärken durch gegenseitige Verknüpfungen ihre Präsenz und Einfluss. Daraus entsteht eine Konzentration und Verstärkung bestimmter Glaubensblöcke oder Denkrichtungen. Diese gegensätzlichen Bewegungen – die physische Dispersion und die digitale Clusterbildung – kollidieren in unserem Geist.

Unser tägliches Leben fordert, diese widersprüchlichen Prinzipien in Gleichgewicht zu halten. Wie genau wir dieses fragile Gleichgewicht managen, ist eine der großen Herausforderungen der modernen Informationsgesellschaft. Ein wichtiges Beispiel hierfür ist die unterschiedliche Verarbeitung von realen und abstrahierten Schmerzquellen. Physischer Schmerz, beispielsweise die Verbrennung an Feuer, hinterlässt eine klare und scharfe Verknüpfung mit dem entsprechenden Reiz. Diese Assoziation trägt eindeutig zur Vermeidung bei.

Werden jedoch dieselben Gefühle mit abstrakten oder digitalen Repräsentationen wie einem Bild oder Begriff von Feuer verknüpft, ist die Reaktion komplexer und oftmals paradox. Digitale Schmerzassoziationen können sich in sozialen Medien, ideologischen Konflikten oder Ängsten manifestieren, wo die Realität emotional aufgeladen und oft verzerrt wird. Diese Dynamik hat tiefgreifende Auswirkungen auf psychische Gesundheit und soziale Interaktion. Menschen, insbesondere jene mit sensiblen Wahrnehmungsstrukturen wie bei sozialen Ängsten oder Aufmerksamkeitsstörungen (ADHS), erleben oft eine Überlastung durch entgegengesetzte Entropiezustände. Die Unausgewogenheit der emotionalen Musterführung führt zu innerer Zerrissenheit, Konzentrationsproblemen und sozialen Spannungen.

Technologische Entwicklungen versuchen, diesem Zustand entgegenzuwirken. So arbeitet das Unternehmen adiem.com mit innovativen Wearables wie der Apple Watch, um Herzrhythmen und deren zeitliche Entwicklungen zu beobachten. Ziel ist es, die komplexen biologischen Muster des menschlichen Körpers in Individual- und Kollektivsystemen zu verstehen und zu nutzen. Diese Forschung orientiert sich an der Idee einer „Intelligenz des Rhythmus“, bei der kohärente biologische Signale psychische Balance erleichtern und emotionale Entropie regulieren können.

Während sich diese Ansätze noch in frühen Phasen befinden, verdeutlichen sie doch, wie eng biologische, emotionale und informationstechnologische Systeme miteinander verbunden sind. Die fortschreitende Digitalisierung kombiniert neue Formen des emotionalen Lernens und der Wahrnehmungsverarbeitung mit alten biologischen Grundlagen. Daraus ergeben sich neue Chancen, aber auch neue Herausforderungen für das menschliche Denken und soziale Zusammenleben. Abschließend ist festzuhalten, dass unser Geist eine Szenerie unzähliger paralleler Realitäten ist, die durch emotionale Muster, materielle und digitale Entropie geprägt werden. Das Erkennen dieser Prozesse hilft, unser eigenes Denken besser zu verstehen und die Vielfalt der Perspektiven als eine natürliche Folge unseres biologischen und kulturellen Erbes zu erkennen.

Indem wir den Einfluss der Entropie auf unserem Denken anerkennen, öffnen wir Türen zu einem bewusst(er)en Umgang mit Informationen, Emotionen und den sozialen Herausforderungen unserer Zeit. So wird die Entropie des Denkens nicht zum Hindernis, sondern zum Schlüssel für ein umfassenderes Verständnis menschlicher Wirklichkeit.