Depression zählt zu den weltweit häufigsten psychischen Erkrankungen und stellt insbesondere bei therapieresistenter Form eine große Herausforderung dar. In den letzten Jahren hat Ketamin, ursprünglich als Anästhetikum entwickelt, zunehmende Aufmerksamkeit als schnell wirkendes antidepressives Mittel gewonnen. Obwohl viele klassische Antidepressiva meist erst nach Wochen ihre volle Wirkung entfalten, zeigen Studien, dass Ketamin bereits binnen Stunden bis Tagen eine deutliche Besserung der Symptome bewirken kann. Ein zentraler Forschungsaspekt betrifft die Frage, wie Ketamin wirkt und ob seine Effekte mit dem neuroendokrinen Stresssystem – insbesondere der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse (HPA-Achse) – zusammenhängen. Aktuelle Untersuchungen legen nahe, dass die Antidepressiva-Effekte von Ketamin unabhängig von den Stresshormonen im Blut sind, was wichtige Implikationen für das Verständnis von Depression und deren Behandlung liefert.

Die HPA-Achse ist ein komplexes neuroendokrines System, das die physiologische Reaktion auf Stress reguliert. Im Falle eines Stressors setzt der Hypothalamus das Corticotropin-Releasing-Hormon (CRF) frei, welches die Hypophyse stimuliert, das adrenocorticotrope Hormon (ACTH) freizusetzen. ACTH bewirkt die Ausschüttung von Cortisol durch die Nebennierenrinde, das als Hauptstresshormon diverse Funktionen im Körper erfüllt, darunter die Modulierung von Stoffwechsel, Immunsystem und kardiovaskulärem System. Eine chronische Aktivierung der HPA-Achse kann zu Dysregulationen führen, die in verschiedenen psychischen Erkrankungen wie Depression, Angststörungen oder posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) eine Rolle spielen. In einer wegweisenden Studie mit Probanden, die an therapieresistenter Depression litten, wurde untersucht, ob die antidepressiven Wirkungen von Ketamin durch die Spiegel der HPA-Achse-Hormone beeinflusst werden.

An der Untersuchung nahmen 42 Personen teil, im Durchschnitt 36 Jahre alt, davon 60 Prozent Frauen. Die Teilnehmer erhielten in einem randomisierten, kontrollierten Design zwei Infusionen im Abstand von zwei Wochen – einmal Ketamin in einer Dosis von 0,5 mg/kg intravenös, zum anderen eine Placebolösung. Die Wirkung auf depressive Symptome wurde mittels der Montgomery-Åsberg-Depressionsskala (MADRS) erfasst, zusätzlich wurden mehrfach Blutproben entnommen, um die Werte von CRF, ACTH und Cortisol zu messen. Die Ergebnisse zeigten klar, dass die antidepressive Wirkung von Ketamin nicht von den Spiegeln der gemessenen Stresshormone abhängig war. Die Hormonwerte beeinflussten nicht die Verbesserung der depressiven Symptome nach der Ketamin-Gabe, und es konnten auch keine geschlechtsspezifischen Unterschiede festgestellt werden.

Dieser Befund widerlegt die Hypothese, dass ketamininduzierte Stimmungsverbesserungen durch eine Modulation der peripheren HPA-Achse verursacht werden. Interessanterweise wurde jedoch beobachtet, dass längere depressive Episoden mit niedrigeren Spiegeln von ACTH und CRF einhergingen. Dies weist darauf hin, dass diese Hormone möglicherweise als Biomarker für die Chronizität der Depression dienen könnten, was für zukünftige diagnostische Verfahren und Therapiestrategien von Bedeutung ist. Die Unabhängigkeit der Ketaminwirkung von HPA-Achsen-Hormonen im Blut bedeutet nicht, dass das Gehirn und seine neuroendokrinen Systeme unbeteiligt sind. Vielmehr schließen die Studienautoren eine Modulation der HPA-Achse innerhalb zentralnervöser Strukturen nicht aus, was weiteren Forschungsbedarf impliziert.

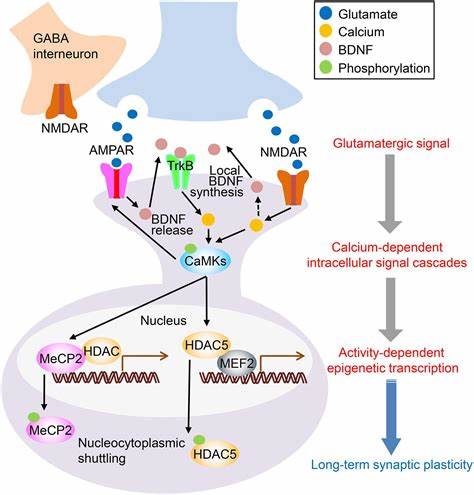

Neben der peripheren HPA-Achse sind synaptische und zelluläre Mechanismen wie die Aktivierung von NMDA-Rezeptoren, Veränderungen im Glutamatergischen System sowie Beiträge von nicht-neuronalen Zellen (wie Astrozyten) entscheidend für das Verständnis der ketaminvermittelten antidepressiven Effekte. Ketamin zeichnet sich durch eine atypische Wirkweise aus. Anders als klassische Antidepressiva, die hauptsächlich auf die Serotonin-, Noradrenalin- oder Dopamin-Systeme einwirken, beeinflusst Ketamin das glutamaterge System, insbesondere als NMDA-Rezeptor-Antagonist. Hierdurch kommt es zu einer schnellen synaptischen Plastizität und neurotrophen Veränderung, die das zentrale Nervensystem widerstandsfähiger gegenüber Stress machen können. Einige Studien legen zudem nahe, dass subjektive Erlebnisse während der Ketamin-Infusion, beispielsweise Gefühle von Ehrfurcht oder Veränderungen im Bewusstseinszustand, eine Rolle für die therapeutische Wirksamkeit spielen könnten.

Die Relevanz der HPA-Achse in der Depression bleibt unumstritten. Viele Betroffene zeigen eine Überaktivität des Systems, was sich durch erhöhte Cortisolspiegel und gestörte Feedback-Mechanismen manifestiert. Dieser chronische Stresszustand trägt zur Verschlimmerung der Symptomatik bei. Die Beobachtung, dass ketaminbedingte Verbesserungen nicht direkt von peripheren Stresshormonen beeinflusst werden, stellt daher kein Widerspruch dar, sondern erweitert vielmehr unser Verständnis darüber, wie verschiedene Systeme bei der Depression interagieren. Für die klinische Praxis eröffnen die Ergebnisse interessante Perspektiven.

Ketamin kann als Behandlungsmöglichkeit speziell für Patienten mit schwerer, therapieresistenter Depression angesehen werden, unabhängig von deren Hormonstatus. Das könnte bedeuten, dass selbst bei Patienten mit dysreguliertem Stresssystem Ketamin wirksam ist und eine Alternative zu herkömmlichen antidepressiven Medikamenten darstellt. Die Identifikation von Biomarkern wie ACTH und CRF in Zusammenhang mit der Krankheitsdauer könnte helfen, eine individuell abgestimmte Behandlung zu konzipieren und den Krankheitsverlauf besser vorherzusagen. Natürlich ist die aktuelle Forschung nicht frei von Einschränkungen. Die geprüfte Probandenzahl war vergleichsweise gering, was die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse limitiert.

Auch beschränkten sich die Messungen auf periphere Hormone – zentrale Mechanismen blieben unberücksichtigt. Zukünftige Studien mit größeren Stichproben und modernsten bildgebenden Verfahren, die HPA-Achsenfunktionen im Gehirn sichtbar machen, sind notwendig, um ein vollständiges Bild zu erhalten. Darüber hinaus müssen Langzeitwirkungen von Ketamin sowie potenzielle Risiken wie Missbrauchspotenzial und Nebenwirkungen weiterhin erforscht werden. Die Kombination von Ketamin mit psychotherapeutischen Verfahren oder anderen medikamentösen Ansätzen könnte noch effektivere Behandlungsstrategien hervorbringen. Insgesamt unterstreichen die aktuellen Erkenntnisse, dass Ketamin einen vielversprechenden Ansatz in der Behandlung von Depression darstellt, dessen Wirkmechanismen sich nicht primär über die peripheren Stresshormonspiegel erklären lassen.

Diese Unabhängigkeit von der HPA-Achse öffnet neue Forschungswege und trägt dazu bei, die komplexen biologischen Verbindungen zu entschlüsseln, die bei psychischen Erkrankungen eine Rolle spielen. Für Betroffene bietet Ketamin damit Hoffnung auf eine schnelle und zuverlässige Symptomverbesserung, die auch dann wirksam sein kann, wenn traditionelle Behandlungsmethoden versagen. Die Zukunft der Depressionsforschung steht damit vor spannenden Entwicklungen, in denen neurobiologische, psychologische und pharmakologische Erkenntnisse zunehmend zusammenfließen, um individuelle und wirksame Therapien möglich zu machen.