Die Zeit der Segelschiffe, die sich ungefähr vom 17. bis zum frühen 19. Jahrhundert erstreckt, war für Großbritannien eine Phase intensiver maritimer Konflikte und ebenso großer Erfolge auf See. Die britische Marine errang in zahlreichen Schlachten eine überwältigende Dominanz gegenüber ihren Rivalen, darunter Frankreich und Spanien. Doch was machte die Royal Navy zu jener außergewöhnlichen Streitmacht? War es allein ihre Überlegenheit in Schiffbau oder Bewaffnung? Wenn man technische Aspekte und reine Zahlen betrachtet, lässt sich die britische Dominanz nicht vollständig erklären.

Vielmehr waren es institutionelle Strukturen, Anreizsysteme und innovative taktische Ansätze, die den Unterschied ausmachten und unter Umständen selbst rudimentäre technische Nachteile wettmachten.Ein zentraler Aspekt war die Gestaltungsweise der Institution Royal Navy. Die Führung und Kontrolle der Offiziere sowie die Motivationsmechanismen spielten eine große Rolle. Auf See herrschten für die damalige Zeit extrem herausfordernde Bedingungen: Die Bewegungen der Flotten fanden oft auf riesigen, unerforschten Meeresstrecken statt. Die Kommunikation war aufgrund fehlender moderner Mittel wie Funk extrem langsam und beschränkt.

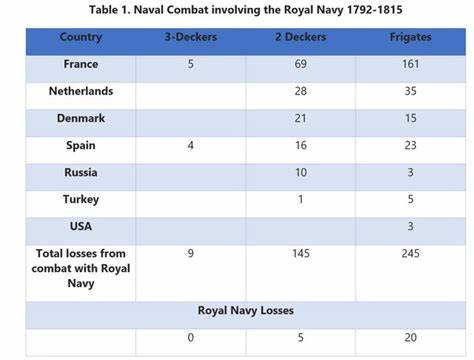

Schlechtes Wetter, Windverhältnisse und andere Naturfaktoren brachten ein hohes Maß an Zufälligkeit und randomisierten Kampfsituationen mit sich. Aus diesem Grund war eine direkte Überwachung und Kontrolle durch die zentrale Führung kaum möglich.Diese schwierigen Bedingungen führten dazu, dass viele Kapitäne dazu tendierten, Kampfhandlungen zu vermeiden oder sich aus dem Gefecht zurückzuziehen, um ihre Schiffe und Besatzungen zu schonen. Denn im Kampf selbst stand der Kapitän persönlich im Mittelpunkt großer Gefahren. Ein bekannter Fall ist die Schlacht von Trafalgar, bei der ein Drittel der französischen Flotte überhaupt nicht an den Kämpfen teilnahm.

Die Gründe galten oftmals als nachvollziehbar: schlechtes Wetter, verlorene Windvorteile oder technische Probleme, die für die Kapitäne als plausible Ausreden dienten, aber oftmals eher die Furcht oder den Eigennutz verdeckten. Hier setzte die britische Marine mit ihren maßgeschneiderten Anreizsystemen an, um genau dieses Fehlverhalten einzudämmen.Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Marinen war die britische Marine daran gebunden, dass Offiziere nicht einfach durch Einfluss oder gar Kauf ihres Postens zu Positionen kamen. Die Beförderungen erfolgten nach klaren Regeln, besonders auf der Grundlage von Dienstzeit und Leistung. Dies führte dazu, dass der Kapitänsstab einerseits hoch motiviert war, einerseits aber auch eine klare Perspektive auf Karriere und Aufstieg hatte.

Wenn ein Kapitän überlegte, sich im Kampf zurückzuhalten oder gar schlicht nicht zu kämpfen, riskiere er, seinen Ruf zu ruinieren und so seine weiteren Karrierechancen aufs Spiel zu setzen. Gleichzeitig gab es ein System der Überbezahlung und Halbtagsbesoldung für weniger eingesetzte Offiziere, sodass der Verlust einer seetauglichen Position auch finanzielle Nachteile mit sich brachte. Das Schaffen einer Reserve an erfahrenen Offizieren machte es darüber hinaus leichter, fehlbare Kapitäne schnell zu ersetzen und sowohl den professionellen als auch den moralischen Druck zu erhöhen.Neben monetären und karrieretechnischen Anreizen waren auch institutionelle Kontrollmechanismen entscheidend: Auf jedem britischen Schiff gab es mehrere unabhängige Logbücher, geführt etwa von Offizieren und der Crew. Diese detaillierten Dokumentationen konnten untereinander überprüft werden und erlaubten somit eine nachträgliche Leistungsbewertung des Kapitäns.

Keine Partei hatte die Möglichkeit, den Bericht alleine zu manipulieren. Dies diente als wirksames Mittel gegen die Verschleierung von Fehlverhalten oder Feigheit im Kampf.Die britische Marine führte zudem klare und harte Regeln für die Kampfpraxis ein, die auch strenge strafrechtliche Folgen regelten. Die berüchtigten Articles of War verpflichteten Offiziere in der Marine dazu, sich gegenüber dem Feind zu engagieren und bei Heimlichkeit, Feigheit oder auch widersetzlichem Verhalten den Tod durch ein Kriegsgericht zu riskieren. Die Durchsetzung dieser Bestimmungen war ein echtes Mittel zur Abschreckung und führte dazu, dass Kapitäne bis zum letzten ermöglichten, alle verfügbaren Mittel einzusetzen, um ihren Gegner zu besiegen oder wenigstens keine Niederlage durch Meidung der Schlacht zu riskieren.

Ein bekannter Fall, der diese Härte verdeutlicht, ist die Verurteilung und Hinrichtung von Admiral Byng Ende des 18. Jahrhunderts, der beschuldigt wurde, nicht „sein Möglichstes getan“ zu haben, um eine Schlacht zu gewinnen.Taktisch setzte die Royal Navy auf eine klare Formation, die sogenannte „line of battle“. In dieser Reihenformation waren Schiffe hintereinander geordnet und konnten effektiv den Gegner fokussieren. Die Kommandostruktur erlaubte es Admirälen, das Verhalten jedes einzelnen Kapitäns besser zu überwachen, da alle Schiffe in der Formation unmittelbar sichtbar und kontrollierbar waren.

Ebenfalls hoch relevant war die Strategie des „weather gauge“, also des Windvorteils. Dabei versuchten britische Schiffe, sich stets auf der windzugewandten Seite des Gegners zu positionieren. Das mag auf den ersten Blick widersinnig erscheinen, denn diese Position war technisch oft ungünstig: Die unterer Kanonenöffnungen konnten durch die Brandung mit Wasser vollaufen, die Flucht war erschwert, und die Downwind-Seite bot oft mehr Flexibilität. Doch die clever erkannte Tatsache war, dass ein Segelschiff dieser Zeit auf der windzugewandten Position im Kampf aggressiver handeln musste, da es im Grunde nur vorwärts in Richtung Gegner segeln konnte. Dies machte Ausweichmanöver für Kapitäne deutlich schwieriger und zwang sie so eher zum Kampf.

Die französische Marine und andere Rivalen hatten nicht die gleiche Praxis übernommen sondern oft sogar aktive Gegenstrategien gewählt, die das Problem des Kampfes und der Motivation für Kapitäne verschärften.Neben all diesen institutionellen und taktischen Faktoren darf man aber auch die Rolle der schieren Erfahrung und des Personalpools nicht vernachlässigen. Großbritannien verfügte über eine riesige Handelsflotte, die über Jahrzehnte ein umfangreiches Reservoir an erfahrenen Seeleuten und Offizieren hervorbrachte und vorhielt. Während der napoleonischen Kriege konnte die Royal Navy diese Ressourcen systematisch durch das Instrument der „Impressment“ rekrutieren – die oft umstrittene, aber in der Praxis wirkungsvolle Methode, Seeleute zwangsweise von Handelsschiffen in die Royal Navy zu überstellen. Kein anderes Land verfügte in vergleichbarem Maße über eine derart breite und erfahrene Mannschaftsreserve, was neben den besseren institutionellen Strukturen einen entscheidenden Vorteil bedeutete.

Darüber hinaus spielten technologische Innovationen und wirtschaftliche Faktoren eine unterstützende Rolle. Zwar waren französische Schiffe bisweilen technisch qualitativ zumindest ebenbürtig oder sogar überlegen, doch die britische Fähigkeit, neue Entwicklungen schnell zu adaptieren und ihre Flotte stetig zu modernisieren, war ein weiterer Vorteil. Besonders bedeutsam war die Einführung und Weiterentwicklung der marinechronometer, die es den Schiffen erlaubten, ihre genaue geografische Position auf See zu bestimmen – ein Schlüssel zum präzisen Navigieren in oft unbekannten oder gefährlichen Gewässern. Dies verminderte Navigationsfehler und ermöglichte effizientere Blockaden und Manöver.Die Größe der britischen Flotte und das enorme Budget spielten zweifellos eine wichtige Rolle.

Eine größere Anzahl von Schiffen und eine breite Infrastruktur von Häfen weltweit, gewährt durch das Kolonialreich, stellten eine solide Grundlage für Projektion und Nachschub dar. Daraus entstand eine strategische Überlegenheit, bei der es möglich war, mehr Risiken einzugehen, da Verluste leichter ersetzt werden konnten als bei Gegnern, die mit weniger Ressourcen auskommen mussten. Dennoch gilt es zu betonen, dass ohne die durchdachte Kombination aus Anreizen, institutionellen Strukturen und den erwähnten taktischen Restriktionen die reine Menge an Schiffen und Geld nicht unbedingt zum Erfolg geführt hätte.Im Verlauf des 19. Jahrhunderts änderten sich diese Bedingungen mit dem Aufkommen der Dampfschifffahrt dramatisch.