In einer zunehmend digitalisierten Welt gewinnt die Frage nach dem Eigentum an digitalen Daten und Informationen immer mehr an Bedeutung. Für viele Menschen sind E-Mails, Cloud-Speicher, Online-Accounts oder sogar Kryptowährungen wertvolle Ressourcen, die sie genauso wie physisches Eigentum schützen möchten. Doch die Haltung der US-amerikanischen Steuerbehörde IRS (Internal Revenue Service) liefert eine überraschende und für viele besorgniserregende Perspektive: Das digitale Leben wird rechtlich nicht als persönliches Eigentum betrachtet. Dieser Umstand hat tiefgreifende Konsequenzen für die digitale Privatsphäre, die Rechte der Nutzer und die Art und Weise, wie staatliche Behörden mit digitalen Daten umgehen. Im folgenden Text wird die Haltung des IRS, die daraus resultierenden rechtlichen Grundlagen und die praktischen Auswirkungen auf Nutzer in den USA analysiert und eingeordnet.

Außerdem werden die möglichen Konsequenzen für digitale Rechte und den Datenschutz aufgezeigt und diskutiert, was dies für die Zukunft der digitalen Selbstbestimmung bedeutet. Die grundsätzliche Frage, die sich stellt, ist: Was bedeutet es eigentlich, wenn die IRS erklärt, dass Ihr digitales Leben nicht Ihr Eigentum ist? Im Kern bedeutet diese Aussage, dass die digitale Welt, die wir nutzen und gestalten – dazu gehören E-Mails, Social-Media-Accounts, digitale Dokumente, Cloud-Datenbanken und mehr – nicht denselben rechtlichen Schutz und dieselben Eigentumsrechte genießt, wie es zum Beispiel bei einem physischen Haus oder einem Auto der Fall ist. Das hat für Ermittlungen, Steuerprüfungen und die generelle Überwachung durch staatliche Behörden gravierende Auswirkungen. Das IRS kann im Rahmen seiner rechtlichen Befugnisse auf digitale Konten zugreifen, oft ohne die Notwendigkeit eines Durchsuchungsbefehls, wie es bei physischem Eigentum zwingend der Fall wäre. Dies beruht maßgeblich auf der sogenannten „Drittanbieterdatenregelung“ (Third-Party Doctrine), die besagt, dass Daten, die einer dritten Partei anvertraut werden, einen geringeren Schutz genießen.

Wenn Ihr E-Mail-Provider beispielsweise Informationen über Sie speichert, so hat der Staat unter Umständen leichteren Zugriff darauf, weil diese Daten nicht direkt „in Ihrem Besitz“ sind. Diese Sichtweise steht im starken Kontrast zum traditionellen Verständnis von Eigentum und Privatsphäre. Aus psychologischer Sicht ist dieses Missverhältnis zwischen subjektivem Empfinden und gesetzlicher Realität besonders problematisch. Nutzer empfinden ihre digitalen Daten oft als vertrauliche und persönliche Besitztümer, vergleichbar mit physischen Wertgegenständen. Die rechtliche Interpretation dagegen öffnet Tür und Tor für umfangreiche Überwachungsmechanismen, bei denen Privatsphäre und Selbstbestimmung zunehmend auf der Strecke bleiben.

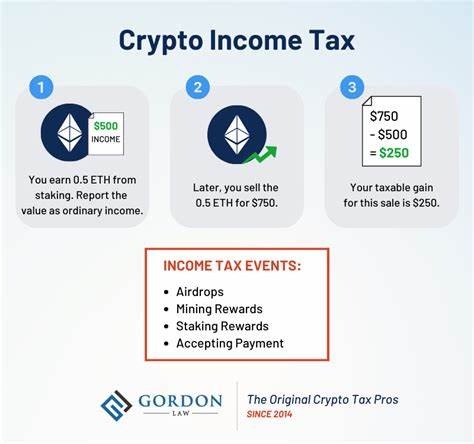

Das IRS nutzt diese Interpretationsspielräume gezielt, um digitale Informationen für steuerliche Ermittlungen und die Aufdeckung von Steuerhinterziehung einzusetzen. Das führt zu einer zunehmend detaillierten Erfassung des digitalen Lebens, ohne dass die Erlaubnis des Nutzers stets notwendig wäre. Im Rahmen von Steuerprüfungen kann das IRS heute auf eine Vielzahl von digitalen Quellen zugreifen, wenn der Verdacht auf Steuervergehen besteht. Dazu zählen nicht nur E-Mails, sondern auch Daten aus Cloud-Speicher-Diensten, Transaktionshistorien von Online-Banking oder sogar von Krypto-Börsen. Kryptowährungen stellen dabei eine besondere Herausforderung dar, da sie digital, global und schwer kontrollierbar sind.

Doch eben gerade deshalb intensiviert das IRS seine Befugnisse, denn diese neuen Finanzformen bieten auch neue Schlupflöcher. Die Interpretation von Kryptowährungen als steuerlich relevante Vermögenswerte führt zu verstärkter Kontrolle, bei der digitale Wallets, Transaktionsverläufe und Krypto-Umrechnungen sorgfältig überwacht werden. Die rechtlichen Grundlagen für den Zugriff des IRS auf digitale Daten sind nicht ohne Kritik. Experten bemängeln, dass bestehende Gesetze, die vor Jahrzehnten für die Ära analoger Kommunikation verfasst wurden, heute den Herausforderungen der digitalen Welt nicht mehr gerecht werden. Sie sind oft zu allgemein oder setzen falsche Prioritäten, etwa indem sie den Schutz von digitalen Inhalten schwächer regeln als denjenigen von physischem Eigentum oder Briefkommunikation.

Die laufende Digitalisierung erschwert somit den Schutz der Privatsphäre, während die Überwachungsbefugnisse ausgeweitet werden. Dies hat auch Auswirkungen auf die Vertragsbeziehungen mit Online-Diensten. Nutzer akzeptieren in der Regel Geschäftsbedingungen, die es Unternehmen erlauben, im Falle behördlicher Aufforderungen Daten herauszugeben. Dadurch wird der Zugriff auf die privaten Daten quasi institutionalisiert und das Eigentum zumindest juristisch delegitimiert. Auch hier zeigt sich, dass die Verantwortung und das Eigentum an digitalen Daten oft nicht beim Nutzer selbst liegen, sondern bei den Anbietern und dem Staat.

Die Digitalisierung stellt also neue Herausforderungen für die Rechtsordnung und Gesellschaft dar. Die Meinung des IRS zeigt exemplarisch, wie bestehende Gesetzesstrukturen nur unzureichend auf die komplexe Frage der digitalen Eigentümerschaft eingehen. Für die Zukunft ist es deshalb wichtig, neue Gesetze und Regelungen zu schaffen, die den Schutz digitaler Privatsphäre erhöhen und den Begriff des Eigentums im digitalen Raum klarer definieren. Dies kann nur gelingen, wenn Politik, Rechtsprechung, Nutzer und Technologieunternehmen gemeinsam an einer transparenten und fairen Lösung arbeiten. Darüber hinaus rufen die Entwicklungen auch Bürgerrechtsorganisationen und Datenschutzexperten auf den Plan.

Sie warnen vor einer zunehmenden staatlichen Überwachung und fordern die Stärkung digitaler Grundrechte. Die Debatte um das digitale Eigentum und die Rolle des IRS ist damit nicht nur ein steuerliches oder rechtliches Thema, sondern ein gesellschaftliches und politisches. Denn es geht um das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, um Freiheit und Privatsphäre im digitalen Zeitalter. In Deutschland und anderen europäischen Ländern sind die Regelungen bisher anders gelagert. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und andere Gesetze setzen klare Schranken, wie und unter welchen Bedingungen digitale Daten verarbeitet und weitergegeben werden dürfen.

Im Vergleich zeigt die Haltung des IRS und der US-Gesetzgebung eine weniger restriktive oder gar restriktive Handhabung zu Gunsten staatlicher Zugriffe auf digitale Lebensdaten. Das eröffnet einen wichtigen Diskussionsraum und verdeutlicht, wie Gesellschaften mit den Herausforderungen der Digitalisierung unterschiedlich umgehen. Abschließend lässt sich sagen, dass das Verständnis des IRS von digitalem Eigentum Symptom eines größeren Problems ist: Der Gesetzgeber hinkt der technologischen Entwicklung hinterher, und das hat Folgen für die Rechte einzelner Bürger. Wer sein digitales Leben als Teil seiner Identität betrachtet, muss aufpassen, dass staatliche Stellen und Unternehmen nicht immer mehr Kontrolle darüber gewinnen. Die Diskussion ist daher von hoher Relevanz für alle, die Wert auf Datenschutz und digitale Freiheit legen.

Es bleibt zu hoffen, dass durch öffentliche Debatten und juristische Initiativen neue Rahmenbedingungen entstehen, die das digitale Eigentum stärken und die Privatsphäre dauerhaft schützen. Nur so kann der notwendige Schutz der digitalen Lebenswelt gewährleistet werden, ohne dass der Staat zu weit in persönliche Angelegenheiten eingreift. Das Thema wird in den kommenden Jahren von hoher Bedeutung bleiben und sollte daher von allen Gesellschaftsschichten aufmerksam verfolgt werden.