Unsere visuelle Wahrnehmung ist ein faszinierendes Zusammenspiel aus sensorischer Aufnahme und dynamischer Bewegungssteuerung. Besonders beeindruckend sind hierbei die schnellen Augenbewegungen, sogenannte Sakkaden, mit denen wir blitzschnell den Fokus auf unterschiedliche Punkte in unserer Umgebung richten. Neue wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass genau diese natürlichen Begrenzungen der Sakkadenbewegungen eine fundamentale Rolle für die Grenzen unserer Wahrnehmung von Hochgeschwindigkeitsbewegungen spielen. Die präzise Kinematik unserer Augen ist demnach eng mit dem Tempo verbunden, mit dem wir schnelle Bewegungen überhaupt bewusst erkennen können. Für viele mag es überraschend klingen, doch unsere Wahrnehmung ist kein passiver Prozess, der einfach nur die Außenwelt abbildet.

Vielmehr ist sie stark an unsere aktiven Bewegungen gekoppelt. Ähnlich wie Hunde ihre Schnauze und Vögel ihren Kopf bewegen, um Informationen aufzunehmen, kontrollieren wir durch Augenbewegungen, wohin und wie wir sehen. Die häufigsten und schnellsten dieser Bewegungen sind die Sakkaden – blitzartige Sprünge, mit denen unser Augapfel seine Position wechselt. In nur wenigen Millisekunden verschieben sie unseren Blickwinkel und ermöglichen uns so, verschiedene Teile der Szene in hoher Auflösung zu erfassen. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Sakkaden hat eine konsistente biomechanische Gesetzmäßigkeit, die sogenannte Hauptsequenz, ans Licht gebracht.

Sie beschreibt eine feste Beziehung zwischen der Amplitude (Weglänge), der Geschwindigkeit und der Dauer dieser kleinen Sprünge. Einfach ausgedrückt gilt: Je weiter das Auge springt, desto schneller und länger dauert diese Bewegung. Diese Regel ist nicht nur bei Menschen, sondern sogar bei vielen Tierarten mit Sakkadenbewegungen zu beobachten – von Affen bis zu Fruchtfliegen. Diese Konstanz und Gesetzmäßigkeit sind wichtige Hinweise darauf, dass unser visueller und motorischer Apparat eng miteinander verzahnt sind. Was passiert aber während einer Sakkade eigentlich auf unserer Netzhaut? Während sich das Auge bewegt, verschiebt sich auch das Bild, das auf der Retina entsteht, mit großer Geschwindigkeit.

Allerdings nehmen wir diesen schnellen „Bildlauf“ meist nicht bewusst wahr. Dieses Phänomen, oft als sakkadische Unterdrückung oder saccadic omission bezeichnet, sorgt dafür, dass wir keine verschwommenen oder verwischten Bilder sehen, obwohl sie physikalisch vorhanden sind. Die Gründe für diese Unterdrückung sind vielfältig und umfassen mechanische Filter im Auge, neuronale Prozesse auf retinaler und corticaler Ebene sowie extraretinale Signale, also Informationen, die bereits im Gehirn verarbeitet werden, um die eigenen Bewegungen auszugleichen. Dennoch war bisher kaum erforscht, inwieweit die motorischen Eigenschaften der Augenbewegungen selbst – also deren exakte Geschwindigkeit, Dauer und Weglänge – die Grenzen unserer Hochgeschwindigkeitswahrnehmung begrenzen. In einem bahnbrechenden Forschungsprojekt wurde deshalb untersucht, wie die Gesetzmäßigkeit der Sakkadenkinematik mit der Fähigkeit zusammenhängt, schnelle Bewegungen sichtbar zu machen.

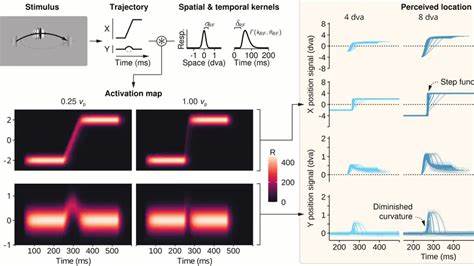

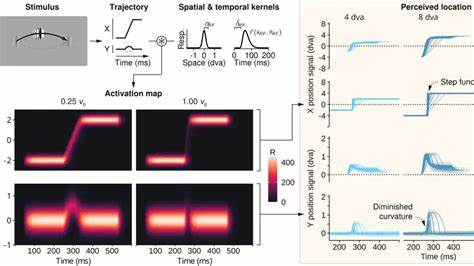

Dabei kamen speziell entwickelte Versuchsaufbauten zum Einsatz, bei denen Beobachter hochkontrastreiche Muster sahen, die über verschiedene Entfernungen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegt wurden, während ihre Augen fixierten. So konnte ausgeschlossen werden, dass natürliche Augenbewegungen die Wahrnehmung beeinflussen. Auf diese Weise wurde isoliert, bei welchen Geschwindigkeiten die Bewegung für unsere Wahrnehmung überhaupt noch als kontinuierlich bewegend oder nur noch als einfache Positionsveränderung erkannt wird. Die wichtigsten Erkenntnisse waren, dass die Sichtbarkeit schneller Bewegungen keineswegs allein von ihrer absoluten Geschwindigkeit abhängt. Stattdessen ergab sich eine exakte Anpassung der Wahrnehmungsgrenze an die Hauptsequenz-Kinematik der Sakkaden.

Anders ausgedrückt: Die Kombination von Weglänge, Dauer und Geschwindigkeit, wie sie von Sakkaden vorgegeben wird, bestimmt auch, wie schnell ein Bewegungsmuster auf der Netzhaut laufen darf, damit es noch bewusst gesehen wird. Dieser Zusammenhang gilt sogar individuell, das heißt, Unterschiede in den Sakkadenbewegungen einzelner Personen spiegeln sich in deren unterschiedlichen Wahrnehmungsschwellen wider. Darüber hinaus erwies sich die Dauer des bewegten Reizes als weiterer Schlüsselfaktor. Bei größeren Weglängen benötigt das menschliche visuelle System längere Bewegungszeiten, um einen schnellen Stimulus noch als Bewegung wahrnehmen zu können. Dies folgt wiederum der typischen Dauer von Sakkaden mit entsprechender Amplitude.

So entsteht eine enge Kopplung zwischen dem motorischen System, das die Bewegung des Auges steuert, und dem sensorischen System, das die Bewegung auf der Retina verarbeitet. Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenspiel ist die Rolle der statischen Endpunkte eines Bewegungsablaufs. Forscher konnten zeigen, dass schnelle Bewegungen nur dann gemäß der Hauptsequenzwahrnehmung unterschieden werden können, wenn ein Objekt vor und nach der Bewegung kurz statisch präsentiert wird. Fehlten diese ruhenden Zeitfenster, verschwand der Zusammenhang zwischen Bewegungsgeschwindigkeit und Wahrnehmung weitgehend. Dies entspricht den natürlichen Bedingungen bei tatsächlichen Blicksprüngen, bei denen Objekte schließlich auf neue, stabile Positionen springen und das visuelle System dadurch die Bewegungsinformationen besser integrieren kann.

Um die zugrunde liegenden Mechanismen besser zu verstehen, entwickelten die Wissenschaftler außerdem ein einfaches Modell früher visueller Verarbeitung. Dabei wurden räumliche und zeitliche Verarbeitungseigenschaften der Retina nachgebildet, die auf die Bewegungsstimuli reagieren. Das Modell konnte sehr gut vorhersagen, wann Bewegungen noch sichtbar waren und wann sie für den Beobachter als Sprünge wahrgenommen wurden. Besonders die langsame zeitliche Reaktionskomponente der visuellen Neuronen spielt dabei eine entscheidende Rolle: Sie führt dazu, dass Signale aus ruhenden Endpunkten Bewegungsinformationen überlagern und somit die Wahrnehmung von extrem schnellen Bewegungen unterdrücken können. Die Implikationen dieser Forschung sind weitreichend.

Erstens bekräftigen die Ergebnisse die Vorstellung, dass Wahrnehmung nicht losgelöst von der Motorik funktioniert, sondern beides sehr eng miteinander verbunden ist. Das visuelle System scheint sich im Verlauf der Evolution und individuellen Entwicklung auf die typischen Bewegungsmuster der eigenen Augen abgestimmt zu haben und optimiert so die Verarbeitung von Bewegungsinformationen in natürlichen Szenarien. Zweitens bietet die Erkenntnis eine plausible und einfache Erklärung für das lange diskutierte Phänomen der sakkadischen Unterdrückung, ohne dass unbedingt auf komplexe Vorhersagemechanismen durch corollary discharge (eine Art interner Bewegungsvorhersage im Gehirn) zurückgegriffen werden muss. Vielmehr liegt das Verständnis bereits in der reinen sensorischen Konsequenz der Augenbewegungen selbst. Drittens eröffnet dieses Wissen neue Perspektiven für die Entwicklung von Technologien und klinischen Anwendungen.

So könnten etwa visuelle Prothesen, Augentracking-Systeme oder auch Augmented-Reality-Brillen von einer genauen Kenntnis der Bewegungsgrenzen profitieren, um bewegte Inhalte so zu gestalten, dass sie optimal wahrgenommen werden. Für die Erforschung neurologischer Erkrankungen, die das oculomotorische System beeinträchtigen, könnten diese Erkenntnisse zudem helfen, Wahrnehmungsverluste besser zu verstehen und zu behandeln. Abschließend zeigt die Erforschung der Gesetzmäßigkeiten, die unser visuelles und motorisches System verbinden, wie eng Wahrnehmung und Bewegung in unserem Alltag verflochten sind. Die schnellen Sprünge unserer Augen definieren nicht nur, was wir fokussieren, sondern setzen auch fundamentale Grenzen dafür, wie wir bewegte Objekte überhaupt sehen können. Die kinematische Gesetzmäßigkeit, mit der unsere Augen arbeiten, prägt somit unsere Fähigkeit, die Welt in Bewegung wahrzunehmen.

Das Verständnis dieser Verbindung vertieft nicht nur unser Wissen über menschliche Wahrnehmung, sondern bietet auch spannende Brücken zu anderen biologischen Systemen und technischen Anwendungen.