Der Fall von Aidan Toner-Rodgers, früher ein gefeierter Aufsteiger an der renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT), hat nicht nur in der akademischen Gemeinschaft für Aufsehen gesorgt, sondern auch eine breite Debatte über die Struktur und Mechanismen der Wirtschaft und Forschung ausgelöst. Einst als neues Superstar-Talent gefeiert, geriet Toner-Rodgers im Mai 2025 plötzlich in die Kritik, nachdem das MIT publik machte, dass seine Forschungsarbeit nicht den wissenschaftlichen Standards entspreche. Diese unerwartete Wende zeigt auf bemerkenswerte Weise, welche Bedeutung Fehler, Fehleinschätzungen und strukturelle Herausforderungen im wirtschaftlichen System haben und lässt wichtige Rückschlüsse auf den Zustand moderner Ökonomie zu. Die akademische Welt als Spiegel wirtschaftlicher Dynamiken Akademische Einrichtungen wie das MIT gelten als Brutstätten für Innovationen, neue Theorien und wirtschaftliche Modelle, die oft globale Bedeutung erlangen. Die Tatsache, dass gerade solch ein Prestigeinstitut öffentlich Zweifel an der Arbeit eines seiner vielversprechendsten Studenten äußert, ist ungewöhnlich und spricht für den hohen Stellenwert, den Glaubwürdigkeit und Genauigkeit in der Wirtschaftswissenschaft einnehmen.

Für die Ökonomie ist der Fall Toner-Rodgers ein Lehrstück darüber, wie Anreize und Wettbewerb in einem hochkompetitiven Umfeld nicht nur Spitzenleistungen fördern können, sondern auch Risiken bergen. Der Erfolgsdruck auf individuelle Forscher, besonders Nachwuchswissenschaftler, führt nicht selten dazu, dass Grenzen ausgelotet und manchmal überschritten werden. In einer Wirtschaft, die Innovation und Geschwindigkeit honoriert, kann dies in der Wissenschaft zu fragwürdigen Praktiken oder zu vorschnellen Schlussfolgerungen führen. Der Wettlauf um Aufsehen und Fortschritt In der globalen Ökonomie ist ständiger Fortschritt essenziell, um Wettbewerbsvorteile zu sichern. Universitäten und Forschungsinstitute spiegeln diesen Grundsatz wider, wenn sie Talente fördern und gleichzeitig Ergebnisse in immer kürzeren Zeitabständen verlangen.

Für junge Forscher wie Toner-Rodgers bedeutet dies oftmals einen enormen Druck, der nicht nur die Qualität der Forschung, sondern auch deren ethische Fundamente gefährden kann. Dieser Druck ähnelt der Marktdynamik, bei der Unternehmen Innovationen schnell auf den Markt bringen müssen, oft ohne vollständige Sicherheit über die langfristigen Folgen. Analoge Probleme treten in der Wirtschaft auf, wenn Unternehmen bei zu großen Risiken und zu schnellem Wachstum scheitern – eine Parallele, die verdeutlicht, wie sehr Wissenschaft und Wirtschaft einander ähneln. Vertrauen und Glaubwürdigkeit als wirtschaftliche Ressourcen In der Ökonomie spielen Vertrauen und Glaubwürdigkeit eine zentrale Rolle – nicht nur in Bezug auf Märkte, sondern auch auf Institutionen. Das Vertrauen, das Verbraucher, Investoren und die Gesellschaft insgesamt in wirtschaftliche Akteure haben, beeinflusst maßgeblich die Stabilität und das Funktionieren des Systems.

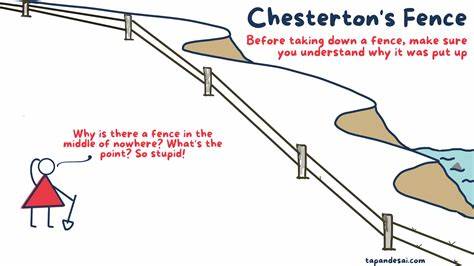

Der Skandal um den Studenten zeigt, wie schnell Vertrauen ins Wanken geraten kann und wie wichtig es ist, durch Transparenz und Qualitätssicherung gegenzusteuern. Im akademischen Kontext ist das Äquivalent das Peer-Review-Verfahren, um Forschungsarbeiten zu prüfen und Glaubwürdigkeit sicherzustellen. Die Probleme, die sich aus der Toner-Rodgers-Affäre ergeben, weisen aber auch auf Systemfehler hin: Wenn der Wettbewerbsdruck und die Erwartungen so hoch sind, dass mögliche Unstimmigkeiten übersehen oder ignoriert werden, leidet das gesamte Vertrauen in die Institution. Die Rolle von Institutionen und Governance Wirtschaftssysteme benötigen starke Institutionen, um Regelverstöße zu verhindern und faire Spielregeln durchzusetzen. Im Fall des MIT zeigt sich ein Beispiel für eine Institution, die trotz bemerkenswerter Erfolge mit Herausforderungen ihrer eigenen Governance konfrontiert ist.

Die Veröffentlichung der Pressemitteilung, in der die Forschung des Studenten öffentlich in Zweifel gezogen wurde, ist sowohl ein Zeichen von Offenheit als auch von der Notwendigkeit, Fehlentwicklungen schnell und transparent zu bekämpfen. Dieses Vorgehen entspringt der Erkenntnis, dass langfristiger wirtschaftlicher Erfolg nur durch Glaubwürdigkeit und die Einhaltung von Standards gesichert ist. Analog lässt sich dies auf Unternehmen und Märkte übertragen: Institutionen, die bereit sind, Fehler offen anzusprechen und zu korrigieren, stärken auf lange Sicht ihre Position im Wettbewerb. Der Einfluss von Exzellenz und Wettbewerb auf die Wirtschaft Das Streben nach Exzellenz und Wettbewerb ist ein Motor für Innovationen und Wachstum. Allerdings zeigt der Fall des gescheiterten Ausnahmetalents auch, dass das System nicht frei von Risiken ist.

Ein übermäßiger Leistungsdruck kann zu einer Kultur der Überforderung und Fehlleitung führen, in der Qualität und Ethik zum Teil hintangestellt werden. Dieses Spannungsfeld ist in modernen Ökonomien bekannt: Zwischen dem Druck auf Unternehmen, ständig zu expandieren, und der Notwendigkeit, nachhaltig und verantwortungsvoll zu handeln, entsteht eine Balance, die für das gesamte System entscheidend ist. Der Fall Toner-Rodgers macht deutlich, wie wichtig es ist, neben Wettbewerb und Effizienz auch Werte wie Integrität und Transparenz zu schützen. Lehren für die Zukunft der Wirtschaftswissenschaft Die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Misserfolg eines so hoch eingeschätzten Talents bringt eine wichtige Reflexion über die Zukunft der Wirtschaftswissenschaft hervor. Zum einen macht sie die Notwendigkeit deutlich, die akademische Ausbildung und Betreuung der Nachwuchswissenschaftler weiter zu verbessern und ihnen den nötigen ethischen Rahmen mitzugeben.

Zudem betont sie die Rolle von Institutionen, die sowohl Innovation fördern als auch für Qualitätssicherung sorgen müssen. Die Ökonomie als Disziplin ist zudem gefordert, sich kritisch mit den Mechanismen zu beschäftigen, die aus Wettbewerbsdruck zu Fehlentwicklungen führen können. Im größeren Kontext reflektiert der Fall auch gesellschaftliche Erwartungen an den wirtschaftlichen Fortschritt. Die Spannung zwischen schnellstmöglichem Erfolg und Nachhaltigkeit ist eine der Kernfragen moderner Ökonomie, die nicht nur in Universitäten, sondern auch in Unternehmen und politischen Institutionen verhandelt werden muss. Fazit Der Fall des Superstar-Studenten am MIT ist weit mehr als nur ein akademisches Fehlverhalten.

Er eröffnet erhebliche Einsichten in die Dynamiken von Wettbewerb, Vertrauen, Institutionen und Ethik, die die moderne Wirtschaft prägen. Die Herausforderungen, die daraus hervorgehen, machen deutlich, dass wirtschaftlicher Erfolg nicht nur auf Innovation und Geschwindigkeit basieren darf, sondern auch auf verlässlichen Strukturen und Werten. Nur so kann die Ökonomie ihre langfristige Stabilität und Relevanz sichern und nachhaltig zum Wohl der Gesellschaft beitragen.