In einer Welt, die zunehmend von Technologie geprägt wird, die Prozesse immer einfacher und intuitiver macht, stellt sich eine grundlegende Frage: Wie beeinflusst diese Reibungslosigkeit unser Erleben von Bedeutung? Kate Monica, Gründerin und Expertin im Bereich Markenbildung für Technologieunternehmen, hat eine persönliche Theorie dazu entwickelt, die tief in das moderne Lebensgefühl eintaucht und eine kritische Perspektive auf die sogenannte Friktionslosigkeit wirft. Das Leben im 21. Jahrhundert gleicht einer Reihe von Vereinfachungen, die viele unserer einst komplexen und mühsamen Aufgaben auf wenige Klicks reduzieren. Doch diese Vereinfachung hat nicht nur Vorteile. Es liegt eine eigentümliche Leere in den scheinbar mühelosen Abläufen, die unseren Alltag dominieren.

Monica greift dabei ein Zitat des Visionärs Venkatesh Rao auf: „Zivilisation ist der Prozess, das Unverständliche in das Willkürliche zu verwandeln.“ Während Rao sich vor allem auf den kognitiven Aufwand konzentriert, den wir betreiben, um scheinbar willkürliche Informationsketten zu speichern, legt Monica den Fokus auf das eigentliche Problem hinter dem Bedeutungsverlust. Die Reise eines Prozesses vom „unverständlichen“ zu „willkürlichen“ bedeutet nicht nur eine Auflösung der Komplexität, sondern auch eine Entwertung des Erlebens. Das, was einst als herausfordernd, geheimnisvoll oder sogar heilig galt, wird zu einer belanglosen Abfolge von Handlungen, die uns kaum noch emotional berühren. Diese „Willkür“ lastet jedoch schwerer als gedacht.

Monica spricht von einer „Willkürlast-Krise“ als Wurzel dessen, was oft als Sinnkrise beschrieben wird. Wenn alles zu einfach wird, verliert das Leben seine Tiefe und Tragweite. Die digitale Welt bietet unzählige Beispiele für diesen Effekt. Hunger? Einfach Essen bestellen über eine App, ohne das Haus zu verlassen. Einsamkeit? Schnell eine Nachricht über soziale Medien an fremde oder flüchtige Bekannte senden.

Diese technischen Errungenschaften sind zweifellos Meisterwerke menschlicher Koordination und Effizienz. Doch sie hinterlassen eine seltsame Leere – ein Gefühl des „Haunted UX“, das Monica treffend beschreibt. Alles ist heute eine Reihe von APIs – vereinfachte Programmierschnittstellen, die das Leben glätten, aber auch entmenschlichen. Die Frage drängt sich auf: Was bedeutet das für uns? Monica weist darauf hin, dass es zwei unterschiedliche, aber miteinander verbundene Reaktionen auf dieses Dilemma gibt. Die erste ist das Streben nach noch mehr Effizienz und Reibungslosigkeit.

Wir optimieren, um Zeit zu sparen und uns auf etwas vermeintlich Besseres zu konzentrieren. Doch zu oft verpufft diese Zeit in belanglosen Aktivitäten wie ziellosem Surfen oder Konsumieren von trivialer Unterhaltung. Die zweite Reaktion geht in die entgegengesetzte Richtung: die Rückkehr zu bewusstem Ermühen und unperfekten Erfahrungen. Selbstgemachtes Kochen statt Essenslieferung, persönliche Gespräche statt digitaler Kommunikation. Diese „Rehumanisierung“ bedeutet, den Aufwand und die kleine Unbeholfenheit als Quelle der Sinnstiftung zu schätzen.

Monica plädiert für eine Balance zwischen diesen Polen. Nicht jede Reibung ist erstrebenswert und nicht jede Einfachheit zerstört Bedeutung. Vielmehr bedarf es eines bewussten Umgangs mit Reibung, die als kreative Einschränkung wirkt. Eine kluge Auswahl, wann man den Komfort der Reibungslosigkeit genießt und wann man sich mutig für das Herausfordernde entscheidet. Dieses Gleichgewicht erfordert Übung und Achtsamkeit in einer Welt, die immer verlockender wird, alle Friktionen zu eliminieren.

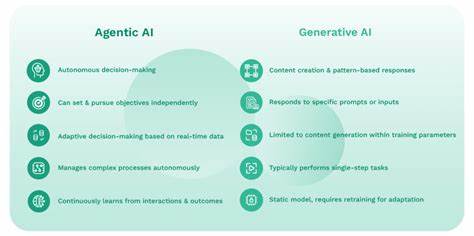

Der technologische Fortschritt zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Die Macht der Tech-Unternehmen wächst, Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen ebnen Wege für Erfahrungen, die bald grenzenlos auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sein werden. Doch während diese Innovationen erstaunliche Bequemlichkeit versprechen, droht eine noch tiefere Vereinsamung. Die Gefahr ist, dass wir uns in einer Blase personalisierter, aber austauschbarer Erlebnisse verlieren und dabei an menschlicher Verbundenheit einbüßen. Trotz dieser düsteren Prognose bleibt Monica optimistisch.

Friktion kann als kreatives Werkzeug genutzt werden, um Sinn zu erzeugen. Einschränkungen und Herausforderungen sind kein Unfall der Geschichte, sondern wesentliche Motoren menschlicher Kreativität und Identität. Der Widerstand gegen die allumfassende Glättung des Lebens kann uns wiederum helfen, unsere Menschlichkeit zurückzugewinnen und echte Bedeutungen zu schaffen. Praktische Initiativen wie das bewusste Verzögern des Konsums, das Einüben von handwerklichen Tätigkeiten oder die Suche nach authentischen zwischenmenschlichen Begegnungen sind konkrete Wege, die Monica anstrebt. Auch wenn sie zugibt, selbst noch ein Teil des Systems zu sein, etwa durch die Nutzung von Lieferdiensten, so reflektiert sie zugleich die Ambivalenz und stellt den Versuch einer aktiven Neuorientierung in den Vordergrund.

Die zentrale Frage bleibt, ob es sinnvoll ist, Absicht gegen Effizienz zu setzen, um authentische Erfüllung zu finden. Wenn wir nämlich vermeiden, das Leichteste zu tun, riskieren wir nicht nur, als unvernünftig zu gelten, sondern könnten uns auch der Sinnhaftigkeit berauben. Doch die Erprobung dieses Dilemmas ist selbst ein Ausdruck von Lebendigkeit. Zusammenfassend bietet Kate Monicas persönliche Theorie der Bedeutung in einer frictionless world einen wertvollen Blick auf die Spannungen zwischen Modernität, Technologie und menschlichem Sinnempfinden. Sie fordert uns heraus, die Bequemlichkeit zu hinterfragen und die Rolle von Reibung als Quelle von kreativem Wachstum und authentischer Erfahrung neu zu bewerten.

In einer Ära, die von immer größerer Simplifizierung geprägt ist, liegt gerade in der bewussten Auseinandersetzung mit Widerstand und Aufwand der Schlüssel zur Gestaltung eines sinnvollen Lebens.