In der heutigen datengetriebenen Welt spielt die Fähigkeit eines Modells, verlässliche Vorhersagen zu treffen, eine entscheidende Rolle, sei es in der Wirtschaft, Medizin, Technik oder anderen Branchen. Der Begriff „Predictive Integrity“ beschreibt dabei die Integrität oder Zuverlässigkeit der Vorhersagen eines Modells. Es geht darum, wie gut ein Modell die Realität abbildet und in welchem Umfang es fundierte Entscheidungen auf Basis seiner Prognosen ermöglicht. Doch wie lässt sich diese Vorhersageintegrität quantifizieren und bewerten? Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass die Qualität eines Modells nicht nur an seiner Leistung auf Trainingsdaten gemessen werden kann. Es geht vielmehr darum, wie gut das Modell auf unbekannten, neuen Daten funktioniert – also um seine Generalisierbarkeit.

Ein Modell mit hoher „Predictive Integrity“ zeigt konsistente, präzise und robuste Vorhersagen, die auch bei veränderten Datenmustern stabil bleiben. Eine der grundlegendsten Methoden zur Überprüfung der Vorhersageleistung ist die Aufteilung der Daten in Trainings- und Testsets. Durch diese Separation lässt sich die Modellleistung objektiv auf bislang unbekannten Daten messen. Die Bewertung erfolgt oft anhand von Metriken wie Genauigkeit, Precision, Recall, F1-Score oder dem Mean Squared Error, je nachdem, ob es sich um Klassifikations- oder Regressionsprobleme handelt. Diese Werte geben einen ersten Hinweis auf die Vorhersagequalität, spiegeln aber nicht immer vollständig die Vorhersageintegrität wider.

Zur tieferen Analyse der Vorhersagegenauigkeit ist der Einsatz von Validierungstechniken wie Kreuzvalidierung unerlässlich. Hierbei wird das Datenset mehrfach in verschiedene Teilmengen zerlegt, um das Modell mehrmals zu trainieren und zu testen. Dies führt zu einer robusteren Schätzung der Modellleistung und kann helfen, Überanpassung (Overfitting) zu erkennen. Ein Modell mit hoher Predictive Integrity zeigt in verschiedenen Validierungsdurchläufen stabile Ergebnisse. Neben klassischen Fehlermaßen gewinnen auch Metriken an Bedeutung, die die Unsicherheit und Vertrauenswürdigkeit der Vorhersagen quantifizieren.

Hierzu zählen beispielsweise Konfidenzintervalle, Bayessche Methoden oder Kalibrierungstechniken. Ein kalibriertes Modell liefert Vorhersagen, deren Wahrscheinlichkeiten gut mit der tatsächlichen Auftretenswahrscheinlichkeit übereinstimmen, was für kaufmännische oder medizinische Anwendungen besonders wichtig ist. Die Evaluierung der Vorhersageintegrität beschränkt sich nicht nur auf numerische Fehlermaße, sondern umfasst auch die Analyse potenzieller Verzerrungen und Fairness-Aspekte. Ein Modell kann hochgenau sein, dabei aber systematisch bestimmte Gruppen benachteiligen oder verzerrte Vorhersagen generieren, was ethisch bedenklich und wirtschaftlich riskant ist. Die Überprüfung auf Bias und der Einsatz von Fairness-Metriken sind deshalb integraler Bestandteil einer ganzheitlichen Bewertung.

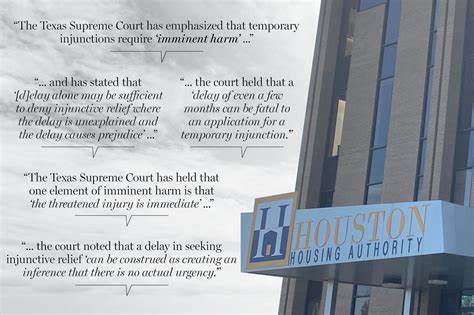

Weiterhin ist die Stabilität der Vorhersagen unter veränderten Bedingungen ein wichtiger Faktor. Modelle sollten nicht nur auf einem einmaligen Datensatz gut performen, sondern auch bei geografischem, zeitlichem oder veränderlichem Kontext standhalten. Hier kommt die Konzepte wie Robustheitstests und Stresstests ins Spiel. Ein Modell mit hoher Predictive Integrity beweist Belastbarkeit gegenüber kleinen Störgrößen, Rauschen oder sogar adversarialen Eingaben. Darüber hinaus tritt in der Praxis oft die Herausforderung auf, Modelle über längere Zeiträume zu überwachen und deren Integrität kontinuierlich zu überprüfen.

Der Daten- und Anwendungsbereich verändert sich, wodurch ein Modell schnell an Aussagekraft verlieren kann. Modelle müssen deshalb regelmäßig neu bewertet und gegebenenfalls angepasst oder retrainiert werden. Die Einrichtung von Monitoring-Systemen, die Abweichungen in der Vorhersagequalität erkennen, ist daher essenziell. Moderne Ansätze setzen vermehrt auf Explainable AI (XAI), um die Vorhersageprozesse transparenter zu machen. Wenn nachvollziehbar ist, wie ein Modell zu seinen Vorhersagen kommt, kann besser beurteilt werden, ob die Ergebnisse plausibel sind und eine hohe Integrität besitzen.

Interpretierbarkeit trägt so in erheblichem Maße zur Vertrauensbildung in die Modelle bei. Nicht zuletzt beeinflusst die Datenqualität maßgeblich die Vorhersageintegrität. Unvollständige, verrauschte oder fehlerhafte Daten führen unweigerlich zu geringerer Vorhersagequalität. Daher ist eine sorgfältige Datenvorverarbeitung, Bereinigung und Feature Engineering entscheidend, um Modelle mit hoher Predictive Integrity zu entwickeln. Alle diese Aspekte zusammengenommen zeigen, dass die Quantifizierung der Vorhersageintegrität eines Modells multidimensional ist.

Es handelt sich nicht um eine einzelne Kennzahl, sondern um eine Kombination aus verschiedenen Verfahren, Methoden und Bewertungen. Eine ganzheitliche Herangehensweise zur Erfassung der Predictive Integrity umfasst Leistungsmessung, Stabilität, Fairness, Unsicherheit, Interpretierbarkeit und kontinuierliches Monitoring. Für Unternehmen und Wissenschaftler ist die Messung und Sicherstellung der Predictive Integrity von Modellen eine Voraussetzung für verantwortungsbewusste, effiziente und nachhaltige datenbasierte Entscheidungen. Nur so können Risiken minimiert, Einsatzbereiche optimal erschlossen und das Vertrauen der Nutzer und Stakeholder gestärkt werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Predictive Integrity weit mehr ist als nur die korrekte Vorhersage.

Sie umfasst das Vertrauen in die Zuverlässigkeit, Fairness und Nachvollziehbarkeit eines Modells, die mit systematischen Evaluierungen und moderner Methodenlandschaft messbar gemacht werden können. Die Investition in solche Bewertungen ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer robusten und verantwortungsvollen Nutzung von datengetriebenen Modellen.