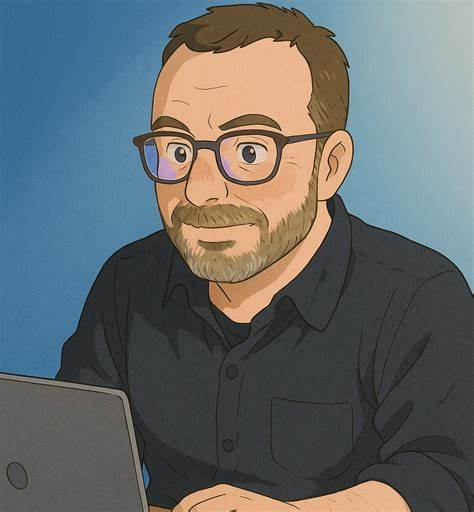

Die rasante Entwicklung von Künstlicher Intelligenz hat in den letzten Jahren viele Bereiche der Technologie durchdrungen, doch die praktische Anwendung in der Produktentwicklung ist oft spannender als reine Theorie. Ein überraschendes Beispiel hierfür ist die Entstehung einer ChatGPT-Anwendung für die Apple Watch, die auf nahezu magische Weise entstanden ist. Diese Erfahrung verdeutlicht, wie AI heute als Werkzeug in der App-Entwicklung genutzt werden kann, welches kreative Prozesse beschleunigt und neue Experimentierfelder eröffnet. Der Prozess begann mit einer simplen Idee und der alltäglichen Gewohnheit, Gedanken und Eingebungen durch eine KI festhalten zu lassen. Einige nächtliche Brainstormings führten dazu, dass die KI nicht nur Antworten lieferte, sondern auch funktionierenden Code generierte – ein Moment, der viele Entwickler in Erstaunen versetzt und die Grenzen dessen, was voraussichtlich möglich ist, neu definiert.

Innerhalb kürzester Zeit wurde aus einem einfachen Prompt ein lauffähiger ChatGPT-Client für die Apple Watch, komplett mit Anbindung an die OpenAI API. Diese plötzliche, beinahe zufällige Entwicklung eines Prototyps wirft ein Schlaglicht auf die Potenziale und Herausforderungen, die KI in der modernen Produktentwicklung mit sich bringt. Besonders bei plattform-spezifischen Herausforderungen, wie sie bei watchOS bestehen, können KI-Modelle Wissenslücken aufweisen. So beispielsweise im Umgang mit der Apple-eigenen SFSpeechRecognizer-Komponente, die zwar für iOS existiert, aber auf der Apple Watch nicht unterstützt wird. Solche Details erfordern menschliches Wissen und Produktverständnis, das die KI allein noch nicht zuverlässig ersetzen kann.

Trotz dieser Limitierungen zeigte das von der KI generierte Grundgerüst eines ChatGPT-Clients eine bemerkenswert ordentliche Architektur. Es folgte eine sukzessive Verbesserung und Verfeinerung, bei der bereits bewährte Softwareprinzipien wie die Trennung von Zuständigkeiten und eine saubere UI-Umsetzung für watchOS eine Rolle spielten. Dabei wurde das Ursprungsprojekt um persistente Speicherungsmöglichkeiten erweitert, damit Konversationsverläufe erhalten bleiben und eine flüssigere Nutzererfahrung entsteht. Die Anpassung des User Interfaces nach watchOS-Designrichtlinien war ein entscheidender Schritt, der aus der vielversprechenden Probeversion eine tatsächlich nutzbare Anwendung machte. Das Entwicklerwissen und die Erfahrung im Umgang mit Apple Watch-spezifischen Anforderungen trugen wesentlich dazu bei, die Bedienung zu optimieren und die Bildschirmeffizienz zu verbessern.

Kleine Veränderungen, wie der Austausch eines übergroßen Mikrofonbuttons gegen eine platzsparendere Eingabemöglichkeit, hatten enorme Auswirkungen auf die Nutzbarkeit und den Flow der Anwendung. Parallel zu Design und Architektur rückte auch die Performance der App in den Fokus. Apple Watches sind im Vergleich zu iPhones hardwarebedingt eingeschränkt, weshalb jede Optimierung zählt. Bereits vermeintlich kleine Details, wie die Sortierung einer Nachrichtenliste bei jeder Aktualisierung, können die Reaktionsgeschwindigkeit erheblich beeinträchtigen. Durch gezieltes Refactoring konnte die Performance stabilisiert und die App alltagstauglich gestaltet werden.

Diese Phase verdeutlicht, dass die Einbindung von KI in die Produktentwicklung nicht nur die Geschwindigkeit beschleunigt, sondern auch ein tieferes Verständnis für die technischen und gestalterischen Anforderungen schafft. Das schnelle Feedback durch das Testen von Prototypen auf echter Hardware ist ein unschätzbarer Vorteil gegenüber rein theoretischer Planung. Daneben verändert der Einsatz von KI den Blickwinkel auf die Produktentwicklung grundlegend. Innovation entsteht nicht mehr allein durch monatelange Vorbereitung und umfangreiches Planen, sondern auch durch das schnelle, iterative Erstellen von Konzepten und deren unmittelbarer Erprobung. Die Verbindung aus menschlicher Produktkompetenz und maschineller Unterstützung führt zu ganz neuen Einsichten und Anwendungsfällen.

So war die Erkenntnis wichtig, dass die Apple Watch als „Ein-Augen-Blick“-Interface für kurze, schnelle Interaktionen ideal ist, wenn das Smartphone gerade zu groß oder unpraktisch ist. Aus dieser Einsicht erwächst die Frage nach dem Sinn und Zweck der Applikation. Der eigentliche Wert liegt nicht nur in der technischen Machbarkeit, sondern vor allem darin, wie Nutzer die App im Alltag erleben und welche Probleme sie damit lösen können. Für eine kleine, auf die Uhr optimierte Chat-Anwendung gibt es verschiedene relevante Anwendungsszenarien, die das Potenzial haben, neue Nutzergewohnheiten zu formen und den Zugang zu AI-Tools zu erleichtern. Nach der ersten Entwicklungsphase steht die Zukunft solcher Projekte bereits auf dem Radar.

Geplant sind weitere Optimierungen wie die Integration von Apple-spezifischen Funktionen, die verbesserte Sicherheit durch geeignete Speichermethoden für API-Keys, sowie die synchronisierte Nutzung mit anderen Geräten wie dem iPhone. Solche Erweiterungen zeigen, dass die aktuelle Zwischenlösung nur ein Fundament für eine langfristige Produktentwicklung darstellt. Die Geschichte der versehentlichen ChatGPT-App für die Apple Watch vermittelt eine wichtige Lehre: Künstliche Intelligenz macht Entwickler produktiver, ersetzt sie aber nicht. Ihre wahre Stärke liegt darin, den kreativen und konzeptionellen Prozess zu ergänzen. Nur durch die Kombination aus technischem Know-how, Designverständnis und Nutzerorientierung entsteht ein Produkt, das auch im echten Leben Mehrwert bietet.

In der Praxis bedeutet dies, dass Entwickler und Produktdesigner KI als Partner sehen sollten. Sie hilft, Prototypen schnell zu bauen und Konzeptideen zu validieren. So können Innovationen zügiger entwickelt und getestet werden, ohne den hohen Aufwand traditioneller Softwareentwicklung. Schließlich zeigt sich am Beispiel der Apple Watch-App auch die Bedeutung von iterativem Arbeiten. Ein experimenteller Ansatz schafft Raum für Erkenntnisse, die beim reinen Planen und Diskutieren verborgen bleiben.

Schnelles Ausprobieren ermöglicht den Blick für Details und Optimierungspotenziale, die auf den ersten Blick nicht ersichtlich sind. Die Verbindung von KI-Unterstützung, fundierter Produktentwicklung und engem Bezug zur Plattform führt zu einem Innovationszyklus, bei dem ausprobiert, gelernt und verbessert wird. Diese Dynamik ist neu und eröffnet ungeahnte Perspektiven für künftige Anwendungen, die nicht nur technisch faszinierend sind, sondern echten Nutzen für den Nutzer stiften. Wer diese Denkweise annimmt, kann die Entwicklung von Software grundlegend verändern. Die beschriebene Reise vom einfachen Prompt über ein funktionierendes Beispiel bis zur alltagstauglichen App ist ein Musterbeispiel dafür, wie heutige Technologien sinnvoll verknüpft werden.

KI ist dabei mehr als ein Werkzeug – sie wird zum Inkubator für Ideen und Treiber für neuartige Interaktionen. Letztlich hebt das Ganze hervor, dass Technologieentwicklung immer auch eine Reise ist. Unerwartete Wendungen, Learning-by-Doing und die Offenheit für unerwartete Chancen prägen kreative Prozesse. Wer sich darauf einlässt, findet Inspiration, beschleunigt die eigene Arbeit und setzt neue Maßstäbe für das, was mit modernen Mitteln möglich ist.