Hochtemperatursupraleitung zählt zu den faszinierendsten Phänomenen in der Physik und Materialwissenschaft, die das Potenzial besitzen, zahlreiche technologische Bereiche grundlegend zu verändern. Seit der Entdeckung der ersten Hochtemperatursupraleiter Mitte der 1980er Jahre hat die Forschung intensiv an der Entwicklung, dem Verständnis und der praktischen Nutzung dieser Materialien gearbeitet. Dabei spielt vor allem die Fähigkeit, bei vergleichsweise hohen Temperaturen ihre elektrischen Widerstände vollständig zu verlieren, eine zentrale Rolle. Diese Fähigkeit eröffnet neue Möglichkeiten, die über die klassischen Grenzen der tieftemperaturigen Supraleitung hinausgehen und nachhaltige Anwendungen in Energie, Medizin, Transport und Kommunikation ermöglichen können. Unter dem Begriff Hochtemperatursupraleitung werden Materialien verstanden, die bei Temperaturen oberhalb von 77 Kelvin – also dem Siedepunkt von flüssigem Stickstoff – supraleitend werden.

Im Vergleich zu herkömmlichen Supraleitern, die oft nur bei wenigen Kelvin funktionieren und daher teure und komplexe Kühlmethoden mit flüssigem Helium erfordern, sind Hochtemperatursupraleiter wirtschaftlicher und leichter zu handhaben. Das revolutionäre Potenzial liegt daher im wirtschaftlichen Einsatz besonders im industriellen Maßstab. Längst sind sowohl die Grundlagenforschung als auch technologische Innovationen dazu angetreten, die Grenzen der Hochtemperatursupraleitung immer weiter hinauszuschieben. Die Entdeckung dieses Phänomens wird zwei Forschern zugeschrieben: Georg Bednorz und K. Alex Müller gelang 1986 in einem IBM-Labor in Zürich die Beobachtung von Supraleitung in Lanthanum-Barium-Kupferoxid bei einer kritischen Temperatur von etwa 35 Kelvin.

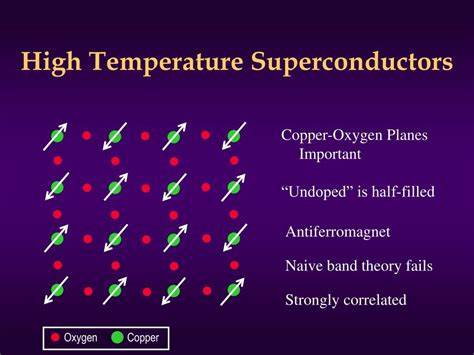

Diese bahnbrechende Errungenschaft markierte den Beginn einer neuen Ära in der Supraleitungsforschung und brachte den beiden 1987 den Nobelpreis für Physik ein. Nicht lange danach konnten die kritischen Temperaturen durch die Entwicklung von Yttrium-Barium-Kupferoxid (YBCO) auf über 90 Kelvin gesteigert werden, was erstmals den Kühlprozess mit flüssigem Stickstoff ermöglichte und die praktische Einsetzbarkeit erheblich erleichterte. Die meisten Hochtemperatursupraleiter sind keramische Verbindungen, zumeist Kupferoxid-basiert und daher im Fachjargon als Cuprate bekannt. Diese komplexen Materialien zeichnen sich durch eine Schichtstruktur aus, in der Kupfer-Oxid-Ebenen eine entscheidende Rolle für die Supraleitung spielen. Die Elektronendynamik in diesen Schichten bringt ein faszinierendes Zusammenspiel von magnetischen und elektronischen Effekten hervor, dessen Verständnis bis heute als eine der großen Herausforderungen der theoretischen Physik gilt.

Neben den Cupraten hat sich seit Beginn des 21. Jahrhunderts eine weitere Familie von Hochtemperatursupraleitern etabliert: die Eisen-basierten Supraleiter. Diese Materialien enthalten Schichten aus Eisen und anderen Elementen wie Arsen oder Phosphor und erreichen kritische Temperaturen bis zu knapp 56 Kelvin. Obwohl diese Temperaturen niedriger sind als bei den Cupraten, bieten Eisen-basierte Supraleiter aufgrund ihrer mechanischen, magnetischen und elektronischen Eigenschaften interessante alternative Ansätze für Anwendungen und wissenschaftliche Untersuchungen. Darüber hinaus gibt es mit Magnesiumdiborid, einem relativ einfachen metallischen Material, allerdings mit einer geringeren kritischen Temperatur von etwa 39 Kelvin, weitere Kandidaten, die als Hochtemperatursupraleiter betrachtet werden.

Magnesiumdiborid zeichnet sich durch eine einfache Herstellung sowie konventionelle BCS-Mechanismen aus, unterscheidet sich damit grundlegend von den keramischen Cupraten und Eisen-basierten Verbindungen. Die wesentlichen Vorteile der Hochtemperatursupraleiter liegen neben den höheren Betriebstemperaturen in ihrer Fähigkeit, unter höheren Magnetfeldern supraleitend zu bleiben. Dies macht sie besonders interessant für den Einsatz bei supraleitenden Magneten, beispielsweise in der medizinischen Bildgebung, der Teilchenbeschleunigertechnik oder der Magnetresonanztomographie. Allerdings bestehen auch bedeutende Herausforderungen – keramische Hochtemperatursupraleiter sind spröde und schwer zu verarbeiten. Die Herstellung von Leitern oder Drähten, die mechanisch robust sind und hohe Stromdichten aufweisen, erfordert komplexe Fertigungsverfahren und innovative Materialkombinationen.

Die Suche nach dem noch besseren Verständnis der physikalischen Mechanismen, die Hochtemperatursupraleitung ermöglichen, ist bis heute ein zentrales Thema der Forschung. Während die klassische Supraleitung im Rahmen der BCS-Theorie durch die Bindung von Elektronenpaaren via Phononen erklärt wird, bleiben die genauen Ursachen bei Hochtemperatursupraleitern umstritten. Dabei tritt die Rolle von Elektronenwechselwirkungen, Spinfluktuationen und ungewöhnlichen Paarungssymmetrien in den Vordergrund. Insbesondere die d-Wellen-Symmetrie der Elektronenpaare in Cupraten ist ein charakteristisches Merkmal, das auf komplexe Kopplungsmechanismen hindeutet. Innovative theoretische Modelle wie die Resonanzvalenzbindungs-Theorie oder das Spinfluktuationsmodell versuchen, diese Phänomene zu erklären und bilden die Grundlage für weitere Experimente und Materialentwicklungen.

Fortschritte in der experimentellen Technik, beispielsweise der Winkelaufgelösten Photoelektronenspektroskopie (ARPES) oder der Quanten-Magnetresonanz, tragen maßgeblich zum besseren Verständnis bei. Parallel zur Grundlagenforschung schreitet auch die technologische Entwicklung voran. So entstehen bereits heute supraleitende Stromleitungen, Magnetspulen und Energiewandler, die von den Vorteilen der Hochtemperatursupraleitung profitieren. Die Möglichkeit einer kostengünstigen Kühlung durch flüssigen Stickstoff macht den Einsatz im Bereich der Energieübertragung oder in magnetischen Energiespeichern durchaus realistisch. Weitere aufregende Fortschritte wurden in den letzten Jahren im Bereich von neuen Materialien erzielt – sogenanntes Nickeltat, Graphen sowie supraleitende Hydride, die unter extremen Drücken gar Supraleitung nahe oder über Raumtemperatur zeigen sollen.

Beispielsweise berichten Forscher über supraleitende Phasen in mit Wasserstoff angereicherten Verbindungen bei enormen Druckverhältnissen, die auch höchste kritische Temperaturen erreichen. Zwar sind diese Bedingungen noch weit von praktischen Anwendungen entfernt, sie werfen jedoch ein neues Licht auf das grundlegende Verständnis und die Möglichkeiten der Supraleitung. Ein besonders spannendes Beispiel sind Ergebnisse zu zweidimensionalen Materialien wie Graphen-Doppel- oder Mehrschichten, bei denen durch das sogenannte „Magic Angle“ bei bestimmten Drehwinkeln supraleitende Zustände entstehen können. Dies eröffnet neue Perspektiven in der Materialwissenschaft und Ladungsträgerkontrolle. Trotz der vielen Fortschritte bleibt die Hochtemperatursupraleitung ein Thema voller offener Fragen und Herausforderungen.

Die Entwicklung robuster, leicht verarbeitbarer und kosteneffizienter Hochtemperatursupraleiter stellt eine wichtige Voraussetzung für den Durchbruch in vielen technologischen Disziplinen dar. Insbesondere die Vermeidung von Materialbrüchen und die Optimierung der inneren Mikrostruktur, um Stromverluste durch Grenzflächen zu minimieren, sind entscheidend. Darüber hinaus sind weitere Verbesserungen bei den kritischen Stromdichten und dem Verhalten unter starken Magnetfeldern notwendig, um ihren Einsatz in der Energietechnik, der Magnetresonanz oder zukünftigen Quantentechnologien voll auszuschöpfen. Viele Forschungsgruppen weltweit arbeiten daran, durch maßgeschneiderte Dotierungen, Kombinationen verschiedener Oberschichten sowie neuartige Herstellungsmethoden die Eigenschaften von Hochtemperatursupraleitern gezielt zu verbessern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hochtemperatursupraleitung eine der bedeutendsten Entdeckungen im Bereich der Festkörperphysik des 20.

Jahrhunderts darstellt und bis heute eine dynamische und zukunftsweisende Forschungsrichtung bildet. Sie verbindet grundlagenwissenschaftliche Herausforderungen mit realen Anwendungsmöglichkeiten und könnte langfristig entscheidend dazu beitragen, Energieeffizienz und technologische Leistungsfähigkeit in vielen Hochtechnologiebereichen zu steigern. Das Potenzial für die Entwicklung neuer Materialien und innovativer Technologien ist enorm – und jeder Fortschritt auf diesem Gebiet bringt uns einen Schritt näher an eine neue Ära der Elektrizitätsnutzung und eines nachhaltigen technologischen Fortschritts.

![Withdrawal and Cancellation of the Fulbright-Hays Group Projects Abroad Program [pdf]](/images/1E38EBC7-0686-4F36-8010-78DEE9401872)