Nordamerika steht vor einer alarmierenden ökologischen Herausforderung: Die Bestände vieler Vogelarten sinken dramatisch, und das in Gegenden, in denen sie eigentlich durch ideale Lebensbedingungen gedeckt sein sollten. Eine umfassende Studie, die im Mai 2025 veröffentlicht wurde und auf den Daten des Cornell Lab of Ornithology basiert, zeigt tiefgreifende Veränderungen der Vogelpopulationen über den gesamten Kontinent. Während Naturliebhaber und Wissenschaftler bereits seit Jahren von rückläufigen Vogelzahlen berichten, liefert diese Untersuchung die genauesten und kleinräumigsten Daten, die bisher verfügbar sind – und die Ergebnisse sind beunruhigend. Die Autorin der Studie, Dr. Alison Johnston, einst Forscherin am Cornell Lab und jetzt Professorin an der Universität St.

Andrews in Schottland, beschreibt die Situation als alarmierend: Rund 83 Prozent der untersuchten Vogelarten verlieren vor allem dort ihr Bestandsvolumen, wo sie am zahlreichsten sind. Das bedeutet konkret, dass Regionen, die früher als optimale Habitate und klimatische Aufenthaltsorte galten, nicht mehr die gleiche Stabilität für Vogelpopulationen bieten können. Das Muster ist mehrfach vorhanden und betrifft zahlreiche Arten zugleich, was auf umfassendere ökologische Veränderungen hinweist. Diese Forschung ergänzt frühere Berichte, wie den U.S.

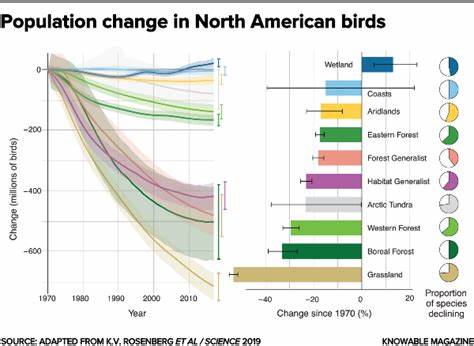

State of the Birds Report 2025, der Verluste in nahezu allen Biomen der Vereinigten Staaten dokumentiert, sowie eine Studie aus dem Jahr 2019, welche einen Populationsverlust von nahezu drei Milliarden Vögeln seit 1970 in den USA und Kanada belegt. Die jüngsten Ergebnisse liefern eine wichtige Aktualisierung und zeigen vor allem, dass die Problematik keinesfalls homogen ist, sondern sich stark räumlich differenziert darstellt. Ein wesentlicher Fortschritt besteht darin, dass die neuen Daten auf einem extrem feinen räumlichen Raster basieren: Das Team analysierte regionale Veränderungen auf Karten mit einer Größe von 27 mal 27 Kilometern – ein Maßstab, der es zum ersten Mal ermöglicht, kleinräumige Trends innerhalb größerer Gebiete sichtbar zu machen. Bisher war es nur möglich, Populationstrends auf größerer Skala zu erfassen, etwa auf Ebene ganzer Staaten oder Regionen. Dieses Detailwissen eröffnet neue Perspektiven im Naturschutz, da gezielte Maßnahmen an Orten möglich werden, an denen die Vogelbestände besonders stark abnehmen.

Ein Schlüssel für die Datenfülle ist das Citizen-Science-Programm eBird, bei dem Vogelbeobachter Millionen von Sichtungsmeldungen bereitstellen. Diese enorme Datenbasis wurde durch moderne Methoden der Künstlichen Intelligenz und maschinelles Lernen so ausgewertet, dass verzerrende Faktoren, wie veränderte Beobachtungsbedingungen, herausgerechnet werden konnten. Unter Einsatz ausgefeilter statistischer Modelle und rund einer halben Million Simulationen konnten die Forschenden fundierte und verlässliche Aussagekraft erreichen. Die räumlichen Muster der Populationsentwicklung sind komplex: Einige Vogelarten zeigen neben deutlichen Bestandsrückgängen auch kleinere Plätze mit Zuwächsen. Diese sogenannten „leuchtenden Flecken“ stellen Hoffnungspunkte dar.

Sie könnten auf erfolgreiche Naturschutzmaßnahmen hinweisen oder auf Gebiete mit künftigem Potenzial für die Wiederherstellung und Stärkung von Beständen. Das differenzierte Verständnis, dass negative und positive Trends koexistieren, erlaubt eine strategischere Verteilung begrenzter Naturschutzressourcen. Die Gründe für den Rückgang der Vogelpopulationen sind vielfältig. Zu den Hauptfaktoren zählen der Verlust und die Fragmentierung von Lebensräumen durch Verstädterung und intensive Landwirtschaft, der Klimawandel mit veränderten Wetterbedingungen und saisonalen Abläufen sowie Belastungen durch Umweltgifte, wie Pestizide und Schadstoffe. Viele Vogelarten sind auf bestimmte Lebensräume oder Nahrungsquellen angewiesen, deren Verfügbarkeit in den letzten Jahrzehnten stark reduziert worden ist.

Neben den direkten Einflüssen wirkt der Klimawandel subtiler auf die Ökosysteme ein: Veränderungen im Timing von Brutzeiten, der Verfügbarkeit von Insekten als Nahrungsquelle oder die Ausbreitung invasiver Arten können das Überleben und die Fortpflanzung von Vögeln erheblich beeinträchtigen. Zudem sind einige Arten durch veränderte Wanderungsrouten und Störfaktoren während des Zuges bedroht. Der Rückgang der Vogelpopulationen hat weitreichende ökologische Folgen. Vögel spielen eine wichtige Rolle in zahlreichen Ökosystemfunktionen: Sie bestäuben Pflanzen, verbreiten Samen, kontrollieren Insektenschädlinge und tragen zur Bodenbildung bei. Ein drastischer Rückgang kann daher nicht nur das ökologische Gleichgewicht verschieben, sondern auch direkte und indirekte Folgen für die Landwirtschaft, Forstwirtschaft und menschliche Lebensqualität mit sich bringen.

Angesichts der Dringlichkeit ist die Bereitstellung genauer, kleinräumiger Daten ein entscheidender Schritt zu einem effektiven Naturschutz. Die Forschung des Cornell Lab of Ornithology ermöglicht es politischen Entscheidungsträgern, Naturschutzorganisationen und lokalen Gemeinden, gezielt Hotspots des Artenrückgangs zu identifizieren und entsprechende Schutzmaßnahmen zu priorisieren. Die Erkenntnisse unterstützen eine flexible, datenbasierte Steuerung, die besser an die komplexen und wechselnden Bedingungen vor Ort angepasst ist. Gleichzeitig unterstreicht die Studie die Bedeutung von bürgerwissenschaftlichem Engagement. Millionen Freiwillige, die ihre Beobachtungen einbringen, tragen maßgeblich zu unserem Verständnis der Biodiversität bei.

Diese breite Beteiligung erwies sich als unverzichtbar, um Daten in dieser Tiefe und Qualität zu generieren. Sie zeigt, wie moderne Wissenschaft und öffentliche Beteiligung Hand in Hand gehen können und wie wichtig es ist, Bürgerinnen und Bürger zu motivieren, weiterhin ihre Sichtungen und Erfahrungen zu dokumentieren. Die Finanzierung solch umfangreicher Forschung ist ebenfalls ein kritischer Faktor. Förderer wie die Leon Levy Foundation, The Wolf Creek Foundation und die National Science Foundation tragen dazu bei, zukunftsweisende Projekte zu ermöglichen. Diese Unterstützung erlaubt es, innovative Technologien, datenintensive Analysen und langfristige Monitoring-Programme umzusetzen, die für einen nachhaltigen Naturschutz unabdingbar sind.

Für den einzelnen Menschen bedeutet der Rückgang der Vogelpopulationen auch einen Verlust an natürlicher Vielfalt und ästhetischem Wert. Vögel bereichern das Leben durch ihre Farbenpracht, leisem Gesang und ihre faszinierenden Verhaltensweisen. Sie sind ein Teil des kulturellen Erbes und tragen zum Erleben von Naturverbundenheit bei. Der Schutz der Vögel ist folglich nicht nur eine ökologische Notwendigkeit, sondern auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Was können Bürgerinnen und Bürger tun, um dem Trend entgegenzuwirken? Naturnahe Gärten, der Verzicht auf Pestizide, das Aufstellen von Nistkästen sowie die Teilnahme an Vogelzählaktionen und Umweltprojekten sind wertvolle Beiträge.