Die Frage, wie wir die Welt betrachten und verstehen, ist seit jeher Gegenstand philosophischer und wissenschaftlicher Diskussionen. Insbesondere die Physik stellt das Verhältnis zwischen Subjekt und Objekt in den Mittelpunkt – also den Beobachter und das beobachtete System. In der klassischen Physik konnte man in der Regel eine klare Trennung zwischen „Ich“ und „dem Anderen“, zwischen Beobachter und beobachtetem Objekt ziehen. Doch mit dem Aufkommen der Quantenmechanik wird diese Trennung zunehmend unklarer. Die Idee eines partizipativen Universums im realistischen Modus öffnet einen neuen Blickwinkel auf diese Thematik und zeigt, wie unsere Rolle als Akteure und Beobachter die Realität beeinflusst.

Dieses Konzept ist tief verbunden mit den Grundprinzipien der Quantenmechanik und fordert uns dazu auf, sowohl traditionelle Vorstellungen von Objektivität als auch unsere Position im Universum zu überdenken. In klassischen physikalischen Modellen lassen sich Systeme oft isoliert betrachten. Der Beobachter nimmt eine objektive Rolle ein und beschreibt das Verhalten der Systeme unabhängig von sich selbst. Diese Distanzierung war lange Zeit eine zentrale Annahme in der Naturwissenschaft. Allerdings zeigt sich gerade in der Quantenwelt, dass diese strikte Trennung problematisch ist.

Wenn man den Quantenmechanismus genauer betrachtet, wird klar, dass das Beobachten selbst das zu beobachtende System beeinflusst – eine Tatsache, die durch Phänomene wie die Quantenverschränkung und die Unschärferelation verdeutlicht wird. Das partizipative Universum beschreibt die Vorstellung, dass das Universum nicht einfach nur „da draußen“ existiert und von außen beobachtet wird, sondern auch durch unsere Beobachtung und Handlung mitgestaltet wird. Es handelt sich dabei nicht um eine rein subjektive oder willkürliche Konstruktion, sondern um eine komplexe Realität, in der Beobachtung und physikalische Prozesse untrennbar miteinander verwoben sind. Der Begriff „realistischer Modus“ weist darauf hin, dass diese Sichtweise nicht auf idealistischen oder radikal subjektiven Interpretationen basiert, sondern einen realistischen Ansatz verfolgt, der die Existenz einer objektiven Welt anerkennt, aber gleichzeitig die aktive Rolle des Beobachters betont. Ein zentrales Thema ist die Unterscheidung zwischen der Beobachtungsperspektive und der agentiven Perspektive.

Die Beobachtungsperspektive umfasst die Art und Weise, wie wir Informationen über die Welt sammeln, ohne unmittelbar in sie einzugreifen. Die agentive Perspektive hingegen reflektiert unsere Rolle als handelnde Subjekte, die Entscheidungen treffen und Handlungen ausführen, welche wiederum Einfluss auf die Realität haben. Diese Trennung ist besonders wichtig, um zu verstehen, warum gewisse Fakten oder Eigenschaften der Welt instabil oder „nicht fest“ sein können. Wenn wir als Agenten in das Universum eingreifen, können wir bestimmte Zustände oder Ereignisse nicht losgelöst von unserem Einfluss betrachten. In der Quantenmechanik erscheint diese Verflechtung besonders deutlich.

Hier sind Messprozesse selbst nicht nur passive Beobachtungen, sondern aktive Vorgänge, die den Zustand eines Systems verändern – ein Phänomen, das in der klassischen Physik unbekannt ist. Dieses Merkmal führt zu Paradoxien und offenen Fragen, etwa warum aus möglichen Superpositionszuständen einzelne, konkrete Messergebnisse hervorgehen. Interpretationen wie die vieler Welten, die relationale Quantenmechanik und retrokausale Theorien versuchen, diese Herausforderungen auf unterschiedliche Weise anzusprechen, indem sie die Rolle der Beobachtung und die Art der Realität neu definieren. Die philosophische Dimension dieser Betrachtung hat eine lange Tradition. Husserls Theorie der Intentionalität etwa beschäftigt sich mit der Wechselwirkung zwischen Bewusstsein und Gegenstand und legt ein Fundament zur Analyse der subjektiven und objektiven Ebenen der Erfahrung.

Moderne Diskussionen verbinden diese Ansätze mit den physikalischen Erkenntnissen und fördern ein Verständnis des Universums als dynamisches System, das sowohl durch physikalische Gesetze als auch durch die Einwirkung seiner Beobachter geprägt ist. Weiterhin ist es wichtig, den Unterschied zwischen klassischen und quantenmechanischen Wirkungsweisen zu verstehen. Im klassischen Bereich propagieren Effekte oft kausal und unidirektional, wobei Ursache und Wirkung klar getrennt sind. In der Quantenwelt können jedoch Effekte sich rückwirkend oder in komplexen Verflechtungen manifestieren, weshalb manche Interpretationen sogar Kausalitäten aufheben oder zeitliche Abläufe infrage stellen. Diese Eigenschaften des Quantenuniversums fordern die traditionellen Grenzen zwischen Beobachtung, Handlung und Realität heraus.

Die Bedeutung eines partizipativen Universums wird auch in der Debatte um den „Messprozess“ in der Quantenmechanik deutlich. Hier wird die Wirklichkeit nicht als eine feststehende Entität betrachtet, die unabhängig vom Beobachter existiert, sondern als etwas, das durch den Akt des Messens mitgestaltet wird. Die klassische Trennung zwischen Subjekt und Objekt wird somit aufgelöst, und stattdessen erscheint ein Netzwerk von Beziehungen, in dem Beobachter und beobachtete Systeme aufeinander einwirken. In diese Diskussionen passt auch John Wheelers Konzept des partizipativen Universums, das besagt, dass die Realität durch Beobachtung „erst geschaffen“ werde. Dies stellt eine Brücke zwischen Physik und Philosophie dar und fordert uns auf, unsere Rolle im Universum nicht als passive Zuschauer, sondern als aktive Teilhaber zu begreifen.

Die Konsequenzen dieser Perspektive sind weitreichend, sowohl für das Verständnis der Quantenmechanik als auch für die philosophische Betrachtung von Wirklichkeit. Sie beeinflussen Vorstellungen über Objektivität, Wahrheit und Wissen, da objektive Fakten im universellen Sinne nicht unbedingt unabhängig von unserem Wissen und unserer Beobachtung existieren. Stattdessen zeigen sich Relationen, Kontextabhängigkeiten und dynamische Prozesse als essenzielle Aspekte des wissenschaftlichen Weltbildes. Darüber hinaus stellt die Teilhabe des Beobachters an der Realität auch ethische und erkenntnistheoretische Fragen. Inwiefern ist unsere Freiheit bei der Wahl von Experimenten oder Messungen wirklich gegeben? Welche Implikationen hat dies für das Verständnis von Kausalität, Determinismus und Freiheit? Welche Pflichten ergeben sich daraus für die Wissenschaft und Gesellschaft? Solche Fragen eröffnen spannende Wege für interdisziplinäre Forschung, die Philosophie, Physik und Ethik miteinander verbindet.

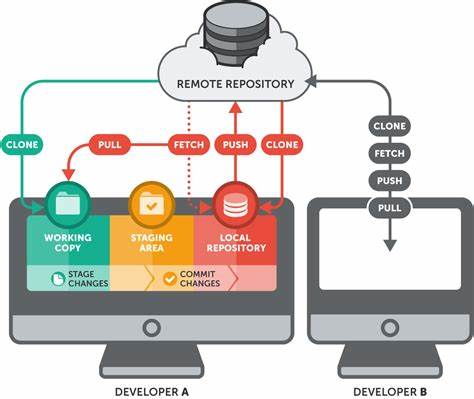

Ein weiterer Aspekt ist die Relevanz von Quantenkonzepten für technologische Anwendungen und künftige Forschungen. In Bereichen wie Quantencomputing oder Quantenkommunikation wird die aktive Rolle des Beobachters und die Besonderheit der quantenmechanischen Messung gerade praktisch erfahrbar. Das Verständnis des partizipativen Universums fördert damit nicht nur theoretische Erkenntnisse, sondern beeinflusst auch Innovationen in Wissenschaft und Technologie. Die akademische Debatte um das partizipative Universum im realistischen Modus wächst stetig, wobei Forscher verschiedenster Disziplinen, von Philosophen über Physiker bis hin zu Mathematikern, ihren Beitrag leisten. Disziplinen wie die Philosophie der Physik beschäftigen sich zunehmend mit der Frage, wie traditionelle wissenschaftliche Denkweisen durch neue Ansätze der Quantenphysik herausgefordert und bereichert werden.