Die rasante Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz hat zweifellos viele Bereiche revolutioniert und verspricht immense Vorteile in Sachen Effizienz, Automatisierung und Datenanalyse. Insbesondere im Business- und Managementkontext wächst die Versuchung, zunehmend auf KI-Tools zu setzen, um komplexe Aufgaben schneller und vermeintlich besser zu erledigen. Doch gerade im Bereich Führung und Management zeigt sich, dass der exzessive Einsatz von KI nicht nur problematisch, sondern sogar kontraproduktiv sein kann. Denn KI macht schlechte Manager. Warum das so ist und welche Auswirkungen diese Entwicklung auf die Unternehmenskultur und langfrisitge Führungskompetenz hat, erläutern wir in diesem Beitrag.

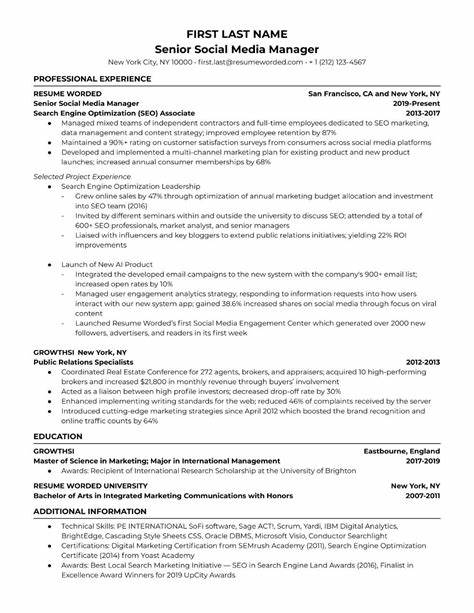

Management ist mehr als bloße Aufgabenverwaltung oder die formale Überwachung von Kennzahlen. Es ist eine menschliche Kunst, die viel soziale Intelligenz, Empathie und Situationsverständnis erfordert. Wenn heute Manager ihre Performance-Beurteilungen zum Beispiel via ChatGPT schreiben lassen, mag das auf den ersten Blick eine enorme Zeitersparnis bedeuten – doch dahinter steckt ein gefährliches Verpassen der Gelegenheit, sich selbst und seine Führungsfähigkeiten weiterzuentwickeln. Diese Art von vermeintlichem Shortcut wird auf lange Sicht zur Bremse für persönliches Wachstum und Karriere. Die Erstellung von Leistungsbeurteilungen gehört zu den anspruchsvollsten und heikelsten Aufgaben, die Manager innehaben.

Weil diese Rückmeldungen direkt Einfluss auf Motivation, Weiterentwicklung und die Zusammenarbeit im Team haben, müssen sie mit viel Fingerspitzengefühl und Präzision formuliert sein. Gute Manager sehen darin eine Chance, ihre Mitarbeiter nicht nur zu bewerten, sondern persönlich zu coachen und deren Potenziale zu fördern. Die Fähigkeit, empathisch und situationsgerecht Feedback zu geben, entsteht jedoch nicht aus Algorithmen sondern durch jahrelange Erfahrung, aktive Auseinandersetzung und die Bereitschaft, auch unangenehme Gesprächssituationen anzunehmen. Künstliche Intelligenz wird häufig als praktisches Hilfsmittel angepriesen, das repetitive und standardisierte Aufgaben effizient übernehmen kann. Im Kontext von Human Resources kann das durchaus von Vorteil sein – etwa bei der Vorauswahl von Bewerbern oder beim Zusammenstellen von allgemeinen Prozessabläufen.

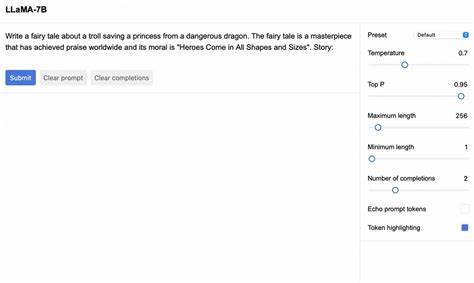

Dort helfen Automatisierungslösungen, Arbeitslast zu reduzieren und Fehlerquellen zu minimieren. Doch wenn KI zum Ersatz für tiefere, komplexe und subjektive Aufgaben wird, treten erhebliche Probleme zutage. Eines der grundlegenden Probleme ist, dass KI-gestützte Managementtools keine verlässliche Abstraktionsebene bieten. Im Gegensatz zu Technologien wie einer Rechtschreibkorrektur oder einem Taschenrechner, die immer konsistente und reproduzierbare Ergebnisse liefern, ändern sich die Antworten eines KI-Systems mit der Eingabe und sind oft von unvorhersehbaren Verzerrungen geprägt. Die Folge: Wenn Manager alle kritischen Momente – von 1:1-Gesprächen bis zur Beförderung – ständig über die Linse einer KI steuern, entgeht ihnen der unverzichtbare Lernprozess menschlicher Führung.

Die Fähigkeit, flexibel, feinfühlig und strategisch auf unterschiedliche Situationen zu reagieren, entsteht nur durch wiederholtes Üben und Reflektieren eigener Handlungsmuster. Diese sogenannte Führungskompetenz lässt sich nicht aus Algorithmen erlernen, sondern ist das Produkt persönlicher Erfahrungen – auch der Fehler und der daraus gewonnenen Erkenntnisse. Wer hingegen seine Manageraufgaben zunehmend an KI auslagert, verliert nicht nur an Authentizität, sondern riskiert, dauerhaft in seiner eigenen Entwicklung stecken zu bleiben. Die Gefahr, dass KI zur bequemen Flucht vor unangenehmen Situationen wird, ist hoch. Leistungsbeurteilungen und Feedbackgespräche sind zwar unangenehm, jedoch essenziell für Wachstum – sowohl für die Führungskraft als auch das Teammitglied.

Denn diese Gespräche sind die Gelegenheit, empathisch auf individuelle Herausforderungen einzugehen, auf Ziele einzustimmen und Vertrauen aufzubauen. Wenn hier künstliche Intelligenz die Rolle übernimmt, fehlt der persönliche Bezug, der die Wirkung erst erzielt. In der Praxis bedeutet das nicht, dass KI im Management keinen Platz hat. Ganz im Gegenteil: Für einfache und repetitive Tätigkeiten, die klare und definierte Regeln folgen, sind KI-Tools hervorragende Hilfsmittel. Zum Beispiel kann das automatisierte Screening von Lebensläufen eine zeitsparende Vorarbeit leisten.

Auch das Aufsetzen von Standardprozessen kann von KI unterstützt werden, wodurch menschliche Manager Kapazitäten für komplexere Aufgaben freihalten. Wichtig ist jedoch, die Grenzen zu erkennen. Das eigentliche Führen, das energische Nachgehen von persönlichen Entwicklungszielen, die Gestaltung von Teamdynamiken und die emotionale Begleitung von Mitarbeitern bleiben nach wie vor Menschenarbeit. Führung ist ein lernintensiver Prozess, der sich durch Praxis, Fehler und Reflexion entwickelt – Faktoren, die KI nicht abbilden kann. Darüber hinaus sind klassische Führungsinstrumente wie tägliche Meetings, Stand-ups und Backlog-Grooming essenziell, um das „Atmen“ eines Teams zu verstehen.

Durch die regelmäßige und direkte Interaktion entsteht ein Gefühl für Stimmungen, Arbeitsfortschritte und mögliche Konflikte. Diese unmittelbare Wahrnehmung kann keine KI leisten, da der menschliche Kontext und die nonverbalen Signale oft entscheidend sind. Wer Karriere als Manager machen möchte, sollte KI daher vor allem als Sparringspartner begreifen. Sie kann Impulse liefern, Ideen anregen und datenbasierte Einsichten bereitstellen. Doch die Verantwortlichkeit für Entscheidungen, zwischenmenschliche Kommunikation und strategisches Handeln bleibt klar in menschlicher Hand.

Führungskräfte, die lernen, KI richtig einzusetzen, ohne ihre eigene Entwicklung zu vernachlässigen, sichern sich langfristig den entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Insgesamt zeigt sich, dass künstliche Intelligenz im Management ein zweischneidiges Schwert ist. Sie entlastet von monotonen Aufgaben und bietet wertvolle Unterstützung, birgt aber auch die Gefahr, Verantwortungen zu verdrängen und notwendige Lernprozesse auszubremsen. Die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt erfordern deshalb einen bewussten und reflektierten Einsatz der Technologie. Denn Führung ist kein mechanischer Prozess, sondern eine menschliche Fähigkeit, die sich am besten in realen Situationen entfaltet.

Führungskompetenz entsteht im aktiven Dialog, in der direkten Interaktion und in der Bereitschaft, auch mal unangenehme Gespräche zu führen. Wer diese Herausforderungen dauerhaft an KI-Technologien delegiert, verpasst nicht nur die Chance auf persönliches Wachstum, sondern läuft Gefahr, als Manager langfristig zu scheitern. Die Zukunft guter Führung liegt darin, Mensch und Maschine sinnvoll zu kombinieren und zu verstehen, wo die Grenzen automatisierter Systeme liegen. Nur so bleiben Unternehmen agil, empathisch und erfolgreich in einer zunehmend komplexen Welt.