In der heutigen Welt der Datenbanken stehen Entwickler oft vor der Herausforderung, zwischen verschiedenen Datenbanksystemen und deren spezifischen Abfragesprachen zu navigieren. Besonders die Diskrepanz zwischen traditionellen relationalen Systemen, die SQL verwenden, und modernen NoSQL-Datenbanken wie MongoDB, die eine völlig andere Abfragestruktur haben, erschwert häufig die Implementierung und Wartung von Applikationen. Hier setzt QueryLeaf als innovative Lösung an, die eine Brücke zwischen diesen Welten schlägt und SQL-Abfragen nahtlos in MongoDB-Befehle übersetzt. Dadurch sind Entwickler in der Lage, weiterhin mit der vertrauten SQL-Syntax zu arbeiten, während sie die Vorteile von MongoDB nutzen können – flexibel, skalierbar und leistungsstark. QueryLeaf ist eine in Node.

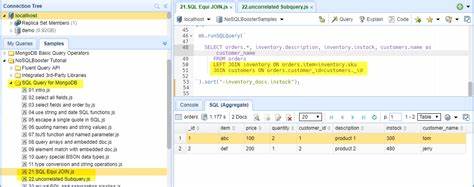

js geschriebene Bibliothek, die auf dem Modul node-sql-parser basiert. Die Funktionsweise beruht darauf, SQL-Statements zunächst in einen abstrakten Syntaxbaum zu verwandeln, um die strukturellen Bestandteile der Abfrage zu analysieren. Anschließend übersetzt QueryLeaf diesen Baum in konkrete MongoDB-Kommandos und führt diese über den offiziellen MongoDB-Node.js-Treiber aus. Dieser Ansatz ermöglicht nicht nur eine direkte Ausführung von komplexen SQL-Statements auf MongoDB, sondern auch die Erweiterung um moderne Features wie verschachtelte Felder, Aggregationen und sogar Joins zwischen Collections.

Für viele Entwickler bietet SQL eine vertraute und bewährte Methode, um Datenabfragen zu formulieren. Dennoch können die Möglichkeiten von MongoDB mit seiner schemalosen und dokumentenorientierten Struktur gegenüber relationalen Systemen bei der Nutzung traditioneller SQL-Clients oft nicht vollständig ausgeschöpft werden. QueryLeaf harmonisiert diese Welten, indem es die Lücke zwischen SQL und NoSQL adressiert und so einen fließenden Übergang schafft, ohne dass umfangreiche Umstellungen in bestehenden Codes notwendig sind. Die Unterstützung grundlegender SQL-Operationen wie SELECT, INSERT, UPDATE und DELETE gewährleistet, dass ein breites Spektrum an Datenmanipulationen abgedeckt wird. Dabei bezieht sich QueryLeaf nicht nur auf einfache Filterungen, sondern erlaubt auch den Zugriff auf verschachtelte Felder über Punktnotation und auf Array-Elemente mittels Indexierung.

So lassen sich zum Beispiel gezielt Dokumenteigenschaften ansprechen, die tief in der Hierarchie eingebettet sind, was in MongoDB oftmals eine Herausforderung darstellt. Eine der herausragenden Fähigkeiten von QueryLeaf ist die Umsetzung von Aggregationsoperationen, die in SQL über GROUP BY mit Funktionen wie COUNT, SUM, AVG, MIN und MAX realisiert werden. Diese komplexen Auswertungen werden von QueryLeaf in entsprechende MongoDB Aggregation-Pipelines übersetzt, sodass leistungsfähige Datenanalysen in Echtzeit möglich sind. Ein weiteres Highlight ist die Unterstützung von JOINs zwischen Collections, eine Funktion, die MongoDB von Haus aus nicht im selben Maße wie relationale Systeme beherrscht. QueryLeaf setzt hier auf den Aggregation-Operator $lookup, um solche Verknüpfungen darzustellen und abzufragen.

Neben der Bibliotheksintegration für Node.js bietet QueryLeaf auch verschiedene Schnittstellen für unterschiedliche Anforderungen. So gibt es ein Command-Line Interface (CLI), mit dem SQL-Abfragen direkt über die Kommandozeile ausgeführt werden können, was die schnelle Ad-hoc-Auswertung für Administratoren oder Entwickler erleichtert. Darüber hinaus steht ein Web-Server zur Verfügung, der REST-API-Zugang ermöglicht, und sogar ein PostgreSQL Wire Protocol Server, der es erlaubt, standardisierte PostgreSQL-Clients direkt an MongoDB anzuschließen. Diese Vielfalt an Schnittstellen macht QueryLeaf besonders flexibel und anpassbar für unterschiedliche Einsatzszenarien.

Ein Beispiel für die praktische Anwendung zeigt sich bei einfachen SELECT-Abfragen mit einer WHERE-Bedingung, wie sie in zahlreichen Projekten allgegenwärtig sind. So übersetzt QueryLeaf eine SQL-Anfrage wie „SELECT name, email FROM users WHERE age > 21“ in die MongoDB-Syntax mit der find-Methode und passenden Filter- und Projektionseinstellungen. Ebenso können verschachtelte Felder abgefragt werden, indem SQL-Referenzen wie „address.city“ in den MongoDB-Feldnamen mittels Punktnotation übersetzt werden. Diese intuitive Übersetzung minimiert den Aufwand für Entwickler, die MongoDB-bezogenen Besonderheiten nicht im Detail kennen müssen.

Der Umgang mit Arrays stellt in MongoDB häufig eine Herausforderung dar, da Array-Elemente über Indizes angesprochen werden müssen. QueryLeaf abstrahiert auch diese Komplexität, sodass sich beispielsweise Anfragen nach dem ersten Element eines Array-Feldes in SQL genauso formulieren lassen wie gewohnt. Ein Beispiel hierfür ist die Abfrage von Bestellungen, bei denen das Preisschild des ersten Artikels im Array über „items[0].price“ abgefragt wird. QueryLeaf konvertiert dies intern in MongoDB-Befehle mit Punkt- und Indexnotation, was deutlich verständlicher und leicht erlernbar ist.

Die Installation von QueryLeaf gestaltet sich unkompliziert über npm und fügt sich nahtlos in bestehende Node.js-Projekte ein. Der Anwender stellt lediglich seinen eigenen MongoDB-Client zur Verfügung, denn QueryLeaf verwaltet und öffnet selbstständig keine Verbindungen. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle über die Datenbankverbindungen und unterstützt Best Practices bei Connection Pooling und Sicherheit. Nach der Initialisierung kann die Ausführung beliebiger SQL-Statements gegen eine MongoDB-Datenbank erfolgen, und die Ergebnisse werden in gewohnter Form zurückgeliefert.

Neben der produktiven Nutzung stellt QueryLeaf auch eine Dummy-Implementierung bereit, die ohne eine vermeintliche Datenbankoperation funktioniert. Diese Dummy-Version dient vor allem zum Testen und Debuggen, indem sie SQL-Statements nur protokolliert, aber nicht ausführt. Entwickler können so komfortabel neue Queries verifizieren oder das Verhalten der Bibliothek prüfen, ohne dass Auswirkungen auf echte Daten entstehen. Die Offenheit von QueryLeaf für weitere Erweiterungen macht das Projekt besonders attraktiv für Entwickler, die mit MongoDB arbeiten und dennoch die Stärken von SQL nicht missen möchten. Die umfangreiche Feature-Liste, die neben Basisoperationen auch Aggregationen, Joins und verschachtelte Abfragen umfasst, bietet eine solide Grundlage für unterschiedlichste Anwendungsfälle, vom Prototyping bis hin zu komplexen Produktionsumgebungen.

Um die Qualität und Stabilität sicherzustellen, ist QueryLeaf mit einem ausgeklügelten Testsystem ausgestattet. Unit-Tests überprüfen einzelne Komponenten, insbesondere die präzise Interpretation und Übersetzung von SQL-Statements, ohne dabei eine Datenbankverbindung vorauszusetzen. Integrationstests hingegen nutzen containerisierte MongoDB-Instanzen, um die gesamte Pipeline von der SQL-Verarbeitung bis zur tatsächlichen Datenbankinteraktion zu validieren. Dieses zweistufige Testverfahren garantiert zuverlässige Ergebnisse und eine robuste Performance. Wie viele moderne Open-Source-Projekte nutzt QueryLeaf eine Continuous-Integration-Pipeline auf GitHub Actions.

Mit dieser automatisierten Umgebung werden bei jedem Push und Pull-Request Tests über mehrere Node.js-Versionen ausgeführt, Abhängigkeitsinstallationen durchgeführt und auch der Build-Prozess geprüft. Somit ist die Codequalität stets gewährleistet, und neue Features oder Bugfixes können zügig integriert werden. Die Dokumentation von QueryLeaf ist umfangreich und praxisorientiert. Nutzer finden detaillierte Anleitungen zur Installation, Erläuterungen zur unterstützten SQL-Syntax und zahlreiche Beispiele, die den Einstieg erleichtern.

Ebenso gibt es Troubleshooting-Tipps, die bei typischen Problemen weiterhelfen. Für Entwickler, die tiefgreifender in die Funktionsweise eintauchen möchten, sind auch Architekturübersichten und Entwicklerhinweise vorhanden, die zur Erweiterung oder Anpassung der Bibliothek anregen. Im Hinblick auf Lizenzierung verfolgt QueryLeaf ein duales Modell. Während die Open-Source-Version unter der AGPL-3.0-Lizenz kostenlos genutzt wird, sind für kommerzielle Anwendungen erweiterte Lizenzoptionen erhältlich.

Dieser Ansatz sichert die Weiterentwicklung im Open-Source-Bereich und bietet gleichzeitig Unternehmen die Möglichkeit, QueryLeaf rechtlich sicher und mit professionellem Support zu integrieren. Der Einsatz von QueryLeaf bietet zahlreiche Vorteile, die sowohl die Entwicklung als auch den Betrieb von Anwendungen mit MongoDB deutlich vereinfachen. Die bereits bestehende SQL-Erfahrung in Teams kann genutzt werden, ohne umfangreiche Umstellungen vornehmen zu müssen. Zudem bietet die Bibliothek eine Lösung für Entwickler, die mit heterogenen Datenbanken arbeiten oder schrittweise von relationalen Systemen auf NoSQL umsteigen möchten. Auch die Kompatibilität zu Standard-SQL-Clients durch den PostgreSQL Wire Protocol Server ermöglicht ein nahtloses Arbeiten und erleichtert die Integration in bestehende Infrastruktur.