Die zunehmende Komplexität globaler Krisen fordert neue Ansätze in der humanitären Hilfe. Traditionelle Systeme stoßen oftmals an ihre Grenzen, wenn es darum geht, schnelle, sichere und transparente Hilfe zu organisieren. In diesem Zusammenhang gewinnt das Konzept der dezentralen humanitären Protokolle immer mehr an Bedeutung. Basierend auf modernen kryptographischen Methoden und der Idee einer führerlosen, vertrauenslosen Infrastruktur, öffnen solche Protokolle neue Wege in der effektiven Koordination von Hilfsmaßnahmen. Ein dezentrales humanitäres Protokoll ermöglicht es, verschiedene Akteure – wie Hilfsorganisationen, staatliche Stellen und betroffene Communities – ohne zentrale Autorität oder Zwischeninstanzen zu vernetzen.

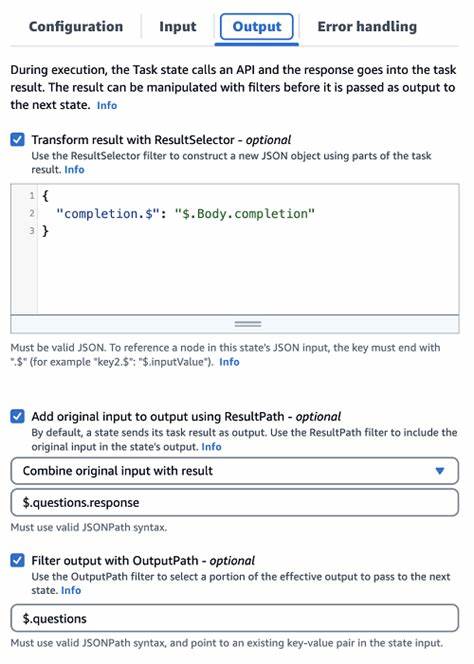

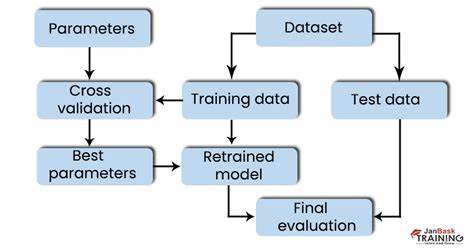

Statt einer klassischen Hierarchie, die häufig Fehlerquellen und Verzögerungen birgt, basiert ein solches System auf intelligenten Technologien wie Blockchain, digitalen Signaturen und verteilten Identitäten. Diese gewährleisten Authentizität, Unverfälschbarkeit und Sicherheit der ausgetauschten Informationen und Ressourcen. Eine besondere Innovation stellt die Kombination von signierten Nachrichten mit sogenannten Bundles dar. Dabei handelt es sich um gebündelte, kryptographisch gesicherte Datenpakete, die garantiertprüfung von Identität und Inhalt erlauben. Im Kontext humanitärer Einsätze bedeutet dies, dass Informationen über bedürftige Personen, Ressourcenverfügbarkeiten oder Einsatzpläne effizient geteilt und validiert werden können, ohne dass eine zentralisierte Stelle kontrollieren muss, ob die Daten echt sind oder auf manipulativen Absichten beruhen.

Das Projekt angeliaX, das bereits als funktionierendes Protokoll präsentiert wird, veranschaulicht den praktischen Nutzen dieser Technologie. Als ein Protokoll für autonome Koordination stellt angeliaX Identitätsmanagement, Krisenreaktion und tokenisierten Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen bereit. Das Besondere daran ist, dass das System ohne Führungspersonen, Berechtigungen oder Zuweisungen auskommt und somit als vollständig stateless und trustless einzustufen ist. Diese Eigenschaften fördern eine robuste und widerstandsfähige Infrastruktur, die auch unter instabilen Bedingungen zuverlässig funktioniert. Das Potenzial solcher dezentralen Systeme ist enorm.

Für betroffene Bevölkerungsgruppen kann dies bedeuten, dass Hilfsangebote schneller und gezielter ankommen, da bürokratische Hürden entfallen und Transparenz über den Verteilungsprozess gewährleistet ist. Gleichzeitig gewinnen Hilfsorganisationen durch automatisierte, klare Kommunikation und vertrauenswürdige Dokumentation eine neue Ebene der Effizienz, was Kosten senken und Ressourcen besser fokussieren lässt. Nicht zuletzt spielt die Technologie hier auch eine wichtige Rolle für den Datenschutz und die individuelle Souveränität. In traditionellen Hilfskontexten ist das Sammeln und Verwalten von sensiblen Daten oft problematisch, da Informationen in zentralisierten Datenbanken gespeichert und anfällig für Missbrauch sind. Dezentrale Protokolle, die auf kryptographische Identitäten setzen, geben den Menschen mehr Kontrolle darüber, welche Daten sie mit wem teilen und wie diese genutzt werden.

Darüber hinaus gewährleistet die Verwendung von Signaturen und kryptographischen Hashes eine hohe Integrität der Daten, wodurch Manipulationen praktisch ausgeschlossen werden. Dies ist besonders wichtig in Krisengebieten, in denen Informationskrieg und Desinformation oft Hand in Hand mit der physischen Krise gehen und die Transparenz der Hilfeleistungen essenziell für deren Erfolg ist. Die technische Umsetzung erfolgt durch moderne Standards, die sowohl öffentlich nachvollziehbar als auch sicher sind. Open-Source-Implementierungen ermöglichen es Entwicklern weltweit, das System weiterzuentwickeln, zu testen und an die unterschiedlichen Herausforderungen lokaler Krisen anzupassen. Diese Offenheit sorgt für eine Dynamik, die proprietäre Lösungen selten erreichen, und stärkt die globale Zusammenarbeit in der Humanitären Hilfe.

Die Einführung dezentraler humanitärer Protokolle markiert einen Paradigmenwechsel in der Krisenbewältigung. Weg von zentral gesteuerten, teils starren Strukturen hin zu flexiblen, resilienten Netzwerken, die auf gegenseitigem Vertrauen und technischer Sicherheit beruhen. Dies eröffnet nicht nur einen neuen Rahmen für Effizienz und Fairness, sondern auch für größere Beteiligung und Eigenverantwortung der Betroffenen selbst. Trotz aller Vorteile sind noch Herausforderungen zu bewältigen. Die breite Einführung solcher Systeme erfordert technisches Know-how, ausreichend Infrastruktur vor Ort und die Bereitschaft der beteiligten Organisationen zur Zusammenarbeit.

Die Akzeptanz bei Hilfsbedürftigen und Helfern gleichermaßen hängt auch von der Verständlichkeit und Benutzerfreundlichkeit der jeweiligen Anwendungen ab. Daraus entsteht die Notwendigkeit, neben technischen Lösungen auch soziale und kommunikative Konzepte weiterzuentwickeln. Insgesamt zeigt sich, dass dezentrale humanitäre Protokolle wegweisend für die Zukunft des digitalen Krisenmanagements sind. Sie verbinden Innovation mit sozialen Bedürfnissen und schaffen eine tragfähige Brücke zwischen Technologie und Menschlichkeit. Während die Welt vor immer komplexeren humanitären Herausforderungen steht, bieten diese Technologien das Werkzeug, um Antworten zu finden, die wirkungsvoller, sicherer und nachhaltiger sind.

Durch den Einsatz von signierten Nachrichten und Bündeln in einem dezentralen Netzwerk entstehen neue Möglichkeiten für schnelle Reaktion, vertrauenswürdige Zusammenarbeit und demokratische Teilhabe. Der Schritt hin zu solchen autonomen Protokollen ist somit nicht nur eine technische Entwicklung, sondern auch ein Schritt zu einer humaneren und gerechteren globalen Gemeinschaft.