Container haben in den letzten Jahren die Art und Weise verändert, wie Software entwickelt, bereitgestellt und betrieben wird. Sie versprechen Portabilität, Skalierbarkeit und Effizienz, was sie in Cloud-Umgebungen und DevOps-Prozessen unverzichtbar macht. Dennoch hält sich hartnäckig der Glaube, dass Container eine solide Sicherheitsisolierung bieten und durch sogenannte Zero CVE Images praktisch frei von Sicherheitslücken seien. Diese Annahmen widersprechen jedoch der Realität und werfen wichtige Fragen zu den Grenzen der Container-Sicherheit auf. Das Verständnis der Mechanismen hinter Containern, die verwendeten Kernel-Funktionen und der damit einhergehenden Angriffsflächen ist entscheidend, um realistische Sicherheitsstrategien zu entwickeln.

Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass Container keine eigenständigen Systeme oder virtuellen Maschinen sind. Sie teilen sich denselben Linux-Kernel und nutzen Funktionen wie Namespaces und cgroups, um Ressourcen zu isolieren und zu verwalten. Anders als bei virtuellen Maschinen, die eine vollständige Hardwarevirtualisierung bieten und somit eine klar definierte Trennung zwischen Gast und Host erzeugen, handelt es sich bei Containern um leichte, stark konfigurierte Prozesse, die innerhalb eines gemeinsamen Betriebssystems laufen. Diese Konstruktion bringt viele Vorteile mit sich, eröffnet aber auch eine Vielzahl von Sicherheitsrisiken.Ein grundlegendes Missverständnis betrifft die Funktionsweise von Namespaces und cgroups im Linux-Kernel.

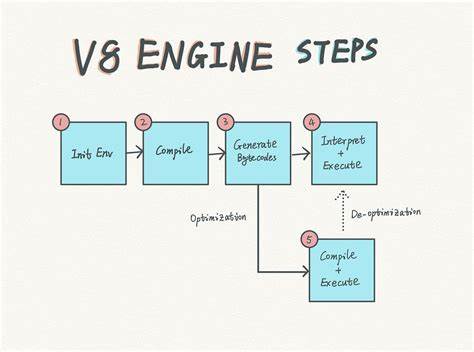

Namespaces teilen verschiedene Aspekte des Systems, wie Prozess-IDs, Netzwerkstacks oder Dateisysteme, in isolierte Segmente auf. Cgroups (Control Groups) dienen dazu, Ressourcenzuteilung und -kontrolle zu gewährleisten. Dennoch verfügt der Linux-Kernel nicht über eine dedizierte Systemfunktion namens „create_container“. Vielmehr entsteht ein Container durch die Kombination verschiedener Mechanismen. Dies führt zu einer großen Variabilität in der Implementierung und häufig zu Fehlkonfigurationen, die die Sicherheit beeinträchtigen können.

Die ursprüngliche Intention von cgroups war nicht die Sicherheit, sondern die Ressourcenverwaltung. Paul Menage, einer der Entwickler von cgroups, beschrieb diese ursprünglich als Mittel zum einfachen Job-Tracking. Daher ist es wenig überraschend, dass cgroups keine umfassenden Sicherheitsfunktionen bieten. In vielen Fällen werden Sicherheitsmaßnahmen nur unzureichend aufgesetzt, was das Risiko von Privilegienerweiterungen oder dem unbefugten Zugriff auf Ressourcen erhöht.Ein weiteres großes Sicherheitsrisiko liegt in unprivilegierten User Namespaces, die eigentlich dafür vorgesehen sind, Nicht-Root-Nutzern begrenzte Root-Rechte in isolierten Umgebungen zu geben.

Praktisch wird diese Funktion jedoch regelmäßig durch Kernel-Schwachstellen ausgenutzt, die öffentliche Sicherheitswarnungen und diverse CVEs zur Folge hatten. Die Tatsache, dass diese Namespaces vor kurzem von der Qualys Threat Research Unit dreimal erfolgreich umgangen werden konnten, zeigt, wie fragil diese Schutzmechanismen sind und wie intensiv die Entwicklerlandschaft noch daran arbeiten muss.Wenn von Container-Isolierung gesprochen wird, beziehen sich Experten hauptsächlich auf die Kombination aus Namespaces, cgroups und zusätzlichen Sicherheitsmechanismen wie seccomp. Seccomp bietet eine Filterfunktion für Systemaufrufe, doch auch diese wird häufig als zu eingeschränkt wahrgenommen, um komplexe Angriffe effektiv zu verhindern. Hinzu kommt, dass die API für Namespaces sehr umfangreich ist und vielfach falsch verwendet wird.

Race Conditions, fehlerhafte Zugriffsbeschränkungen und mangelnde Pfadbegrenzungen sind Beispiele für klassische Schwachstellen, die über Jahre immer wieder auftauchen und ausgenutzt werden.Der Kernel teilt dabei die Funktion eines robusten Rahmens, doch die eigentliche Verantwortung für die Sicherheit liegt in der Praxis bei der Container-Software selbst – sei es Docker, Podman oder Kubernetes. Diese Schichten implementieren alle ihre eigenen Logiken zur Verwaltung der Container und sind oft von unterschiedlichster Qualität und Sicherheitsreife. Fehlerhafte Implementierungen können Schlupflöcher schaffen, die Angreifern ermöglichen, aus dem Container auszubrechen oder Zugriff auf andere Container zu erhalten.Der Kern der Problematik ist, dass alle Container denselben Kernel nutzen.

Ein erfolgreicher Angriff auf den Kernel in einem Container betrifft sofort alle anderen Container auf dem gleichen Host, da sie nicht durch Hypervisor-bedingte Trennung geschützt sind. Dies ist ein entscheidender Unterschied zu virtuellen Maschinen, die durch ihre Architektur eine natürliche Isolation zwischen einzelnen Instanzen schaffen. Kernel-Schwachstellen sind daher auf Container-Hosts ein besonders ernster Risikofaktor – vor allem angesichts der Menge an CVEs, die jährlich veröffentlicht wird. Der Linux-Kernel ist zwar eines der am intensivsten gepflegten Open-Source-Projekte der Welt, doch es zeigt sich, dass Sicherheitsupdates für ältere Kernel-Versionen oft schleppend oder gar nicht umgesetzt werden. Die freiwillige Natur der Pflege von LTS-Kernels und die Komplexität der Sicherheit führen dazu, dass kritische Schwachstellen zunächst offen bleiben.

Ein Blick auf konkrete Schwachstellen verdeutlicht die Lage noch einmal. Viele der gemeldeten CVEs in den letzten Jahren betreffen Pfadmanipulationsprobleme, Nutzung von unsicherer Kryptografie, falsche Autorisierungen oder Race Conditions – alles Probleme, die häufig nicht direkt im Kernel, sondern in der Container-Runtime oder im Verwaltungscode liegen. Ein bekanntes Beispiel ist CVE-2024-21626, bei dem der Container-Escape durch File Descriptor-Leaks in der Runtime runc ermöglicht wurde. Solche Schwachstellen betonen die getrennte Verantwortung zwischen Kernel-Sicherheitsmechanismen und den Containermanagementsystemen.Auch Kubernetes, oft als umfassende Container-Orchestrierungslösung betrachtet, weist eine Vielzahl von Sicherheitslücken auf.

Die komplexe Ecosystem-Landschaft rund um Kubernetes besteht aus hunderten von Projekten, von denen viele gemeinsam eingesetzt werden. Jede Komponente erweitert die Angriffsfläche und kann eigene Sicherheitsprobleme mitbringen. Besonders problematisch wird es, wenn viele Tools gleichzeitig eingesetzt werden, um Funktionen wie Authentifizierung, Ingress, Auditing und Monitoring zu implementieren. Nutzer erfinden dabei häufig aufs Neue die Rad und verdoppeln nicht selten vorhandene Probleme. Die Vielfalt und Komplexität des Stacks erschwert es, eine konsistente und sichere Konfiguration durchzusetzen.

Ein weiterer Aspekt, der oft übersehen wird, betrifft die sogenannten Zero CVE Images. Viele Anbieter werben mit Container-Images, die keine bekannten Sicherheitslücken aufweisen, doch diese Versprechen sind trügerisch. Zum einen beziehen sich CVE-Datenbanken nur auf gemeldete und dokumentierte Schwachstellen, nicht auf unbekannte. Zum anderen enthalten Container-Images häufig Softwarepakete und Bibliotheken mit teilweise unbekannten Problemen, die nicht direkt mit der Containertechnik als solche zu tun haben. Sicherheitsupdates müssen regelmäßig eingespielt werden, doch die Vielfalt und Schnelllebigkeit von Container-Images machen dies zu einer enormen Herausforderung.

Der Glaube an Container als sichere Isolationsmethode ist somit ein Mythos, der durch Marketing und vereinfachte Darstellungen befeuert wird. Während Container für Entwicklungs- und Deployment-Prozesse zweifellos Vorteile bieten, sollte die IT-Sicherheitsstrategie immer die zugrunde liegenden Risiken berücksichtigen und keine falsche Sicherheit vermitteln. Für wirklich isolierte Umgebungen sind Unterscheidungen wie zwischen Containern und virtuellen Maschinen essentiell. Spezialisierte Projekte, die zusätzliche Isolation bieten, wie gVisor oder Firecracker, sind Zeichen dafür, dass die Community die Defizite der klassischen Containertechnik anerkennt und daran arbeitet, Alternativen mit besseren Sicherheitsgarantien zu schaffen.Abschließend lassen sich Container nicht als Sandboxen oder Sicherheitsbarrieren betrachten, sondern als Werkzeuge mit geringen Isolationseigenschaften, die in ihrer Absicherung stark von der korrekten Konfiguration, Aktualisierung und Implementierung abhängen.

Wer Container einsetzt, sollte sich bewusst sein, dass er damit auch eine erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber Sicherheitslücken übernehmen muss. Die Zukunft der Cloud-Infrastruktur verlangt alternative Ansätze und innovativere Betriebssystemmodelle, die den Sicherheitsanforderungen der modernen Rechnerlandschaft gerecht werden. Nur so lässt sich eine verlässlichere Grundlage für eine sichere, skalierbare und nachhaltige Nutzung digitaler Ressourcen schaffen.