Toleranz wird häufig als eine grundlegende Tugend und moralische Verpflichtung angesehen, die das friedliche Zusammenleben in modernen Gesellschaften sichern soll. Doch die These, dass Toleranz kein moralisches Präzept ist, fordert eine genauere Betrachtung dieses Begriffs und seiner gesellschaftlichen Rolle. Es lohnt sich, die Bedeutung von Toleranz zu hinterfragen, um zu verstehen, warum sie nicht ohne weiteres zur moralischen Pflicht erhoben werden kann und welchen Herausforderungen dies in der Praxis begegnet. Zunächst muss geklärt werden, was unter Toleranz im eigentlichen Sinne verstanden wird. Toleranz beschreibt die Haltung, die Bereitschaft, Meinungen, Überzeugungen oder Verhaltensweisen zu dulden, die man selbst ablehnt oder nicht teilt.

Dabei geht es auch um die Akzeptanz von Verschiedenheit und Andersartigkeit trotz persönlicher Vorbehalte. Toleranz ist also ein Akt des Gewährenlassens, bei dem die Freiheit des Anderen anerkannt wird, auch wenn sie nicht begrüßt wird. Diese Position ist ambivalent, denn sie impliziert gleichzeitig Ablehnung und Duldung. Vielfach wird angesichts gesellschaftlicher Spannungen und kultureller Vielfalt Toleranz als normative Forderung formuliert. Menschen sollen tolerant sein, um Minderheitenrechte zu schützen, demokratische Werte zu wahren und Konflikte zu entschärfen.

Hieraus entsteht der Eindruck, dass Toleranz unbedingtes moralisches Gebot sei – eine Haltung, die alle annehmen müssten. Diese Annahme greift jedoch zu kurz, denn eine moralische Pflicht setzt Kriterien wie Gleichwertigkeit, Unparteilichkeit und Allgemeingültigkeit voraus. Die Frage ist, ob Toleranz diesen Anforderungen genügt. Ein zentraler Kritikpunkt an Toleranz als moralischem Prinzip ist, dass sie stets ein asymmetrisches Verhältnis zwischen Toleriertem und Tolerierendem voraussetzt. Die „tolerierende“ Person oder Gruppe kontrolliert den Raum, in dem die andere Position geduldet wird.

Dadurch entsteht eine Machtkonstellation, in der die Duldung jederzeit entzogen werden kann. Dieses Gefälle widerspricht dem Ideal moralischer Gleichbehandlung. Moralische Pflichten richten sich normalerweise gegenseitig und auf Augenhöhe aus, während Toleranz von einer überlegenen Position ausgeht. Darüber hinaus ist Toleranz per Definition passiv. Sie fordert nicht die aktive Zustimmung, sondern die Gelassenheit, das Andere auszuhalten.

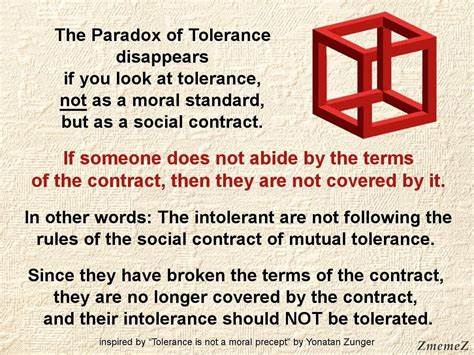

Geschieht das Dulden aus rein pragmatischen Gründen – etwa um gesellschaftlichen Frieden zu bewahren – stellt sich die Frage, wie tief eine solche Haltung tatsächlich verankert sein kann. Eine moralische Pflicht hingegen fußt auf der Anerkennung und Wertschätzung des Anderen als gleichwertiges Wesen. Toleranz kann schnell zur bloßen Nachsicht oder Ignoranz verkommen, wenn sie nicht durch ein ethisches Fundament ergänzt wird. Des Weiteren sind Grenzen der Toleranz unvermeidlich. Philosophen und Politiker diskutieren seit Langem darüber, ob Intoleranz gegenüber Intoleranz geboten sein kann.

Dieses sogenannte „Paradox der Toleranz“ zeigt, dass bedingungslose Toleranz potentiell die eigene Grundlage unterminieren kann. Daraus folgt, dass Toleranz nicht uneingeschränkt gelten kann und somit schwerlich als absolute moralische Verpflichtung verstanden werden kann. Die Einhaltung von grundlegenden gesellschaftlichen Werten und Menschenrechten verlangt manchmal das konsequente Eingreifen gegen intolerantes Verhalten. Angesichts dieser Überlegungen ist es sinnvoll, Toleranz nicht als moralische Pflicht zu sehen, sondern als eine notwendige gesellschaftliche Praxis unter anderen. Sie ist ein Mittel, um pluralistische Gesellschaften zu ermöglichen, doch keine ethische Maxime, die individuell verpflichtend wäre.

Vielmehr sollte der Fokus darauf liegen, Gespräche und Verständigung zu fördern, die über das bloße Dulden hinausgehen. Ein echter moralischer Fortschritt besteht darin, Vorurteile zu hinterfragen, Empathie zu entwickeln und Gemeinsamkeiten trotz Verschiedenheit zu entdecken. Die Rolle von Bildung und Kommunikation ist in diesem Zusammenhang nicht zu unterschätzen. Um tolerante Gesellschaften zu festigen, genügen keine abstrakten Appelle an ein moralisches Gebot. Vielmehr muss die Fähigkeit zu kritischem Denken, Reflexion und aktiver Konfliktbewältigung gestärkt werden.

Es geht darum, Menschen zu befähigen, ihre eigenen Sichtweisen zu hinterfragen und die Perspektiven anderer anzuerkennen, ohne sie nur zu dulden. Im politischen und gesellschaftlichen Kontext sollte Toleranz als Grundlage für Respekt und friedliches Zusammenleben verstanden werden, nicht als ethische Endstation. Der Dialog zwischen unterschiedlichen Gruppen sowie der Schutz der individuellen Freiheit sind essenziell, aber ebenso wichtig ist die Bereitschaft zur aktiven Auseinandersetzung mit Grenzfragen. Diese Überlegung hat praktische Auswirkungen auf den Umgang mit kultureller, religiöser und politischer Vielfalt. Toleranz allein reicht nicht aus, um gesellschaftliche Konflikte nachhaltig zu lösen oder Diskriminierung zu überwinden.

Es bedarf einer verantwortungsvollen Balance zwischen Akzeptanz und kritischer Haltung gegenüber Praktiken und Einstellungen, die Menschenrechte und demokratische Grundwerte gefährden. Auf persönlicher Ebene führt die Erkenntnis, dass Toleranz kein moralisches Gebot ist, nicht zur Beliebigkeit oder Resignation. Vielmehr ermutigt sie dazu, die eigene Haltung zu reflektieren und bewusste Entscheidungen im Umgang mit Differenz zu treffen. Es geht darum, nicht nur zu tolerieren, sondern auch ein echtes Interesse am Anderen zu entwickeln, das zur Verständigung und gegenseitigem Respekt beiträgt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Toleranz als praktisches Mittel für gesellschaftliche Koexistenz unverzichtbar ist, jedoch nicht als moralisches Prinzip missverstanden werden darf.

Die Ambivalenz von Toleranz, ihre begrenzte Bedingungslosigkeit und die Machtstrukturen, die sie begleitet, machen deutlich, dass eine umfassende moralische Orientierung über das bloße Dulden hinausgehen muss. Nur so können wir den Herausforderungen pluralistischer Gesellschaften gerecht werden und ein respektvolles, gerechtes Zusammenleben fördern.