Die Welt der Softwareentwicklung hat sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert. Einst war das Kopieren und Übernehmen von Quellcode ein zentrales Element, das von klar definierten Lizenzvereinbarungen geregelt wurde. Modelle wie die GNU General Public License (GPL), die MIT-Lizenz oder die Apache-Lizenz bildeten das Rückgrat der Open-Source-Bewegung und garantierten Entwicklern den Schutz ihrer geistigen Schöpfungen, während gleichzeitig eine gemeinsame Nutzung ermöglicht wurde. Lizenzbedingungen waren unverzichtbar, um direkte Kopien oder unzulässige Verbreitung zu verhindern und so rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden. Heute jedoch betreten wir mit dem Einsatz von KI-Technologien und intelligenten Code-Generatoren ein neues Zeitalter, in dem sich die klassischen Vorstellungen von Urheberrecht und Lizenzierung zunehmend auflösen und neu definiert werden müssen.

Im Zentrum dieses Wandels steht die fundamentale Veränderung im Umgang mit Code: Statt ihn 1:1 zu kopieren, erzeugt KI adaptierte, funktional ähnliche, aber syntaktisch neugestaltete Varianten von Programmen. Diese neue Form der Codeerstellung eröffnet faszinierende Möglichkeiten, wirft aber auch komplexe rechtliche Fragen auf, die bislang kaum klare Antworten bieten. Die Herangehensweise, nicht einfach Quelltext zu duplizieren, sondern zugrunde liegende Konstrukte, Patterns und Konzepte zu erkennen und neu zu formulieren, macht die Rolle der klassischen Softwarelizenzen unübersichtlich. Führt dieser transformative Prozess dazu, dass KI-generierte Programme als originär und frei von ursprünglichen Lizenzauflagen gelten? Oder ergeben sich aus der Nutzung lizenzierter Trainingsdaten weiterhin Verpflichtungen, die sich auf das neue Werk übertragen? Das Urheberrecht schützt bekanntermaßen nicht Ideen an sich, sondern deren konkrete Ausdrucksform. Da KI-Modelle vielfach darauf beruhen, gewonnene Datenpunkte statistisch zu verarbeiten und daraus Muster abzuleiten, entsteht ambivalentes Terrain: Sind diese Algorithmen als Schöpfer eigenständiger Werke anzusehen oder bloße Synthesizer vorliegender Codestücke? Die Rechtslage bleibt hier diffus, auch weil Gerichte bislang kaum verbindliche Urteile zur Einordnung von KI-generiertem Code gefällt haben.

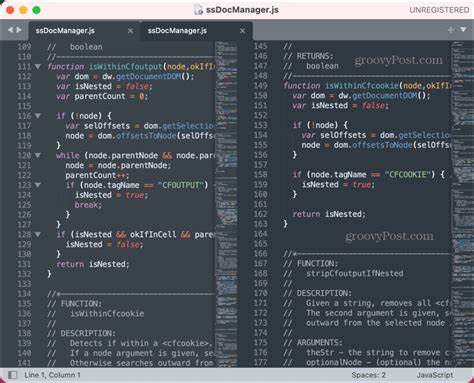

Besonders kontrovers ist die Frage, ob die durch KI erstellten Codes sogenannte abgeleitete Werke darstellen, welche explizit an die Ironclad-Bindungen originaler Open-Source-Lizenzen geknüpft sind. Ein prominentes Beispiel hierfür ist die Debatte um GitHub Copilot. Der von Microsoft angebotene KI-Assistent generiert Programmvorschläge, basierend auf Milliarden von Codezeilen aus öffentlichen Repositorien, darunter auch solche, die unter der GPL stehen. Kritiker, wie die Free Software Foundation, argumentieren, dass das Training auf GPL-lizenzierter Software eine „Infektion“ der Ausgaben mit den gleichen Lizenzrestriktionen impliziere. Die Gegenposition unter Verweis auf die kreative Transformationsleistung sieht in den Vorschlägen hingegen keine direkten Ableitungen, sondern eigenständige Werke – eine kontroverse Sichtweise, die noch ungeklärt bleibt.

Neben juristischen Fragen eröffnen sich auch ethische Dilemmata. Die Verwendung von proprietärem Quellcode als Trainingsmaterial für KI-Tools ohne ausdrückliche Zustimmung der Rechteinhaber bringt Fragen nach Respekt und Fairness gegenüber den ursprünglichen Autoren mit sich. Ungeachtet potenzieller Rechtsfallstricke sollte auch geprüft werden, ob der Geist hinter der Lizenzierung gewahrt wird oder ob „Workarounds“ die Wertschätzung für Kreativität und geistiges Eigentum untergraben. Gleichzeitig ist ein Blick auf die Qualität und Sicherheit von KI-generiertem Code essenziell. Obwohl die Automatisierung Programmieraufwände reduzieren kann, löst sie nicht den Bedarf an menschlichem Verstehen und Überprüfen.

In der Praxis führt blinde Nutzung von KI-Output häufig zu Fehlern, schwer zu findenden Bugs oder Sicherheitslücken – Probleme, die nur durch fundiertes Wissen und kritisches Hinterfragen behoben werden können. Auch vor dem Hintergrund einer transparenten und verantwortungsvollen Nutzung von KI sollten Unternehmen und Entwickler klare Richtlinien etablieren, um den Umgang mit potenziell lizenzpflichtigem Ausgangsmaterial zu regeln. Darüber hinaus regen diese Entwicklungen zu einer grundlegenden Neubewertung des Lizenzierungsmodells an. Die über Jahrzehnte etablierte Kopier- und Verteilungslogik ist für KI-generierte Inhalte nur noch begrenzt anwendbar. Es entsteht Raum für innovative Lizenzmodelle, die besser mit der adaptiven, kreativen Natur intelligenter Systeme harmonieren.

Solche Modelle könnten beispielsweise Attribution und gegenseitige Anerkennung in den Vordergrund stellen, statt starren Einschränkungen zu folgen. Inspirationsquellen wie John Perry Barlows „Declaration of the Independence of Cyberspace“ weisen in eine Richtung, in der Informationen und Ideen frei fließen und sich kollektiv weiterentwickeln dürfen – eine Philosophie, die KI-Codeentwicklung fördert und zugleich Schutz gleichermaßen für Schöpfer und Gemeinschaft bietet. Die Zukunft der Softwareproduktion könnte so ein kollaborativerer, dynamischerer Prozess sein, der die Grenzen zwischen klassischen Eigentumsrechten und Wissensgemeinschaft verwischt. In dieser Ära würde nicht mehr der Besitz einer Line-by-Line-Kopie im Mittelpunkt stehen, sondern das kreative Zusammenfügen und Transformieren von Ideen. Für Unternehmen und Entwickler gilt es daher, sich kontinuierlich über juristische Neuerungen und ethische Standards zu informieren und einen verantwortungsbewussten Umgang mit KI-basierten Tools zu pflegen.

Transparenz im Entwicklungsprozess, Offenheit gegenüber neuen Lizenzansätzen und der Einsatz von Qualitätssicherungsmaßnahmen sind wesentliche Faktoren, um Risiken zu minimieren und Chancen nachhaltig zu nutzen. Die Dynamik von KI und ihre Integration in die Softwareentwicklung erfordern eine erneute Verbindung von Rechtsprechung, Technik und Ethik, um eine Innovationskultur zu ermöglichen, die sowohl Schöpfungen schützt als auch den freien Fluss von Wissen begünstigt. Die Zeit des einfachen Kopierens mag vorbei sein, doch eine neue Epoche der kreativen Anpassung und gemeinsamen Evolution des Codes beginnt gerade erst – mit weitreichenden Konsequenzen für das Verständnis von Eigentum, Lizenzierung und Zusammenarbeit im digitalen Zeitalter.