Die Bauindustrie steht weltweit vor der dringenden Herausforderung, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Insbesondere die Herstellung von Portlandzement, dem Hauptbestandteil konventionellen Betons, ist mit erheblichen CO2-Emissionen verbunden. Ca. sieben bis acht Prozent der globalen CO2-Emissionen stammen aus der Zementproduktion. Doch innovative Forschungsansätze wie der Hochleistungs-Biobeton eröffnen neue Perspektiven für nachhaltiges Bauen.

Dieser neuartige Baustoff nutzt mikrobiell induzierte Calciumcarbonat-Präzipitation (MICP), um Gesteinsaggregate durch biologisch gebildetes Calciumcarbonat fest miteinander zu verbinden. Dabei entsteht eine potenziell CO2-neutrale Bindemittelalternative, die nicht nur die Umwelt schont, sondern auch beeindruckende mechanische Eigenschaften vorweisen kann. Die Biomineralisation bindet Kohlendioxid in Form von Karbonaten, wodurch sogar eine CO2-negative Wirkung erzielt werden kann – ein entscheidender Schritt in Richtung klimafreundlicher Baustofftechnologien. Der grundlegende Prozess, auf dem Hochleistungs-Biobeton basiert, ist die enzymatische Spaltung von Harnstoff durch das Enzym Urease, welches von Bakterien wie Sporosarcina pasteurii produziert wird. Diese Reaktion erhöht den pH-Wert lokal und führt zur Ausscheidung von Calciumcarbonat, das die anliegenden Sandkörner nachhaltig verkittet.

Damit unterscheidet sich die biomineralische Bindung vom rein chemischen Ausfällungsprozess, da stabile Calciumcarbonatkristalle über einen längeren Zeitraum wachsen und die Festigkeit des Verbundwerkstoffs erheblich steigern. Anders als bei traditionellem Zementabbindeprozessen, die mit hohen Temperaturen und energieintensiven Verfahren verbunden sind, erfolgt die Biokonsolidierung bei moderaten Umweltbedingungen und ohne Prozessemissionen. Wichtig für die Realisierung eines Hochleistungs-Biobeton ist die Optimierung der Ausgangsmaterialien und der Prozessparameter. Ein zentrales Element ist die Maximierung der Kornpackungsdichte des Sandes, um das Verhältnis von Aggregat zu Porenraum zu verbessern. Durch ein gezieltes Mischen verschiedener Korngrößenklassen lässt sich der Hohlraum im Gemisch minimieren, was einerseits Materialeinsparungen bringt und andererseits die Festigkeit des fertigen Produktes maßgeblich erhöht.

Forschungen haben gezeigt, dass eine optimierte Kornmischung mit Größen zwischen 0,063 und 2 Millimetern in Kombination mit urease-aktiven Calciumcarbonatpartikeln (UACP) ausgezeichnete Resultate erzielt. Neben der Packungsdichte spielt die Art der Biomineralisation eine entscheidende Rolle für die Qualität und Homogenität des Biobeton. Die Verwendung von UACP anstelle von reinen Bakterienzellen verhindert den Verlust der ureaseaktiven Komponenten während der Zementierung und gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung der Calciumcarbonatbildung im gesamten Bauteil. Ein speziell entwickeltes automatisiertes Druck-Stop-Flow-Verfahren zur Injektion der Zementationslösung durch den Sandkörper hat sich bewährt. Dieses Verfahren ermöglicht es, die chemische Lösung schubweise mit kontrolliertem Druck einzubringen, um eine tiefgründige und gleichmäßige Verkittung bis zu einer Tiefe von 140 Millimetern zu erreichen – eine Leistung, die bislang mit MICP nicht erzielt wurde.

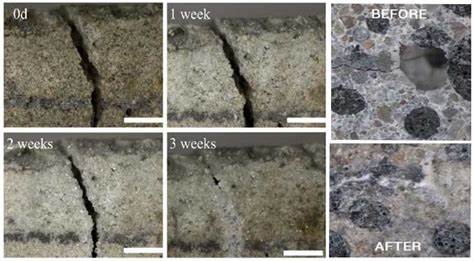

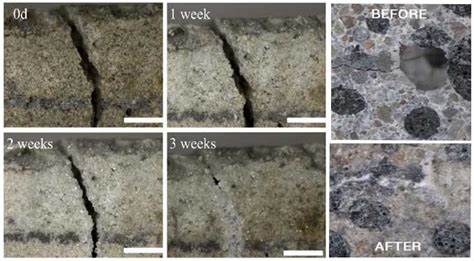

Die mechanischen Eigenschaften des so erzeugten Biobeton sind beeindruckend. Während frühere Studien oft lediglich Druckfestigkeiten im einstelligen Megapascal-Bereich erzielten, weisen die aktuellen hoch optimierten Verfahren Werte von über 50 Megapascal auf. Dies entspricht durchaus der Festigkeitsklasse C20/25 von herkömmlichem Beton und eröffnet die Möglichkeit, Biobeton als tragendes Element im Bauwesen einzusetzen. Auf mikroskopischer Ebene zeigen Umwelt-Elektronenmikroskopie-Aufnahmen, dass der Calciumcarbonatüberzug an den Sandkörnern eine feste, etwa 20 Mikrometer dicke Schicht bildet, die als Bindemittel fungiert. Die Kristallzwischenschichten ermöglichen eine verbesserte Lastübertragung im Verbund und tragen zur Beschleunigung des Festigkeitsaufbaus bei.

Trotz der vielen Vorteile weist die Herstellung von Hochleistungs-Biobeton auch Herausforderungen auf. Das Thema Homogenität bleibt ein kritischer Punkt, da sich der Fluss der Zementationslösung je nach Kornpackung und Druckunterschied unterschiedlich verteilt und inhomogene Festigkeiten verursachen kann. Zudem kann bei zu hoher Dichte die Durchlässigkeit so stark eingeschränkt werden, dass die Lösung nicht mehr vollständig eingetragen werden kann. Ein weiterer Faktor ist die sorgfältige Dosierung der UACP-Menge – zu geringe Mengen reduzieren die Festigkeit, während zu hohe Konzentrationen die Biomineralisation stören und den Prozess verlangsamen können. Auch das Recycling der Prozessflüssigkeiten, vor allem in Bezug auf Ammonium und Chloride, stellt ökologische Anforderungen, die durch alternative Calciumquellen und Wiederverwendungskonzepte adressiert werden müssen.

Aus bautechnischer Sicht bietet Hochleistungs-Biobeton vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Durch die hohen Festigkeiten und die Formbarkeit eignet er sich hervorragend für den Einsatz in vorgefertigten Bauteilen, die dann im Werk unter kontrollierten Bedingungen hergestellt und vor Ort montiert werden können. Dabei ermöglichen die mineralischen Eigenschaften des Biozements eine Integration von Fasern – beispielsweise aus Basalt – als Korrosionsschutz für die Bewehrung, was insbesondere in korrosiven Umgebungen einen Vorteil gegenüber Stahl bietet. Die Vorteile der Fertigung unter standardisierten Bedingungen mit neutrale oder sogar negativer CO2-Bilanz machen diese neue Materialklasse besonders attraktiv für nachhaltiges Bauen. Die Weiterentwicklung des Hochleistungs-Biobeton zielt auf die Steigerung der Elastizitätsmodule, um Deformationsverhalten besser an herkömmlichen Beton anzupassen.

Hierbei könnten gröbere Gesteinskörnungen und die Kombination mit mineralischen Feinanteilen zur Optimierung beitragen. Die Forschung arbeitet zudem an der Skalierung des Herstellungsprozesses, um Biobeton wirtschaftlich konkurrenzfähig und industriell nutzbar zu machen. In diesem Kontext wird auch die Nutzung alternativer Rohstoffe wie menschlicher Urin als Harnstoffquelle diskutiert, die zusätzlich positive Effekte auf die Nachhaltigkeitsbilanz ermöglichen. Insgesamt stellt Hochleistungs-Biobeton mit mikrobieller Calciumcarbonatbindung eine vielversprechende Innovation dar, die nachhaltige Baustoffe für die Zukunft ermöglicht. Durch die Kombination aus modernster Materialwissenschaft und Biotechnologie kann eine ökologische Alternative zum energieintensiven Portlandzement geschaffen werden, ohne dabei auf die Leistungsfähigkeit und Stabilität bewährter Baustoffe verzichten zu müssen.

Die weitere Forschung und Entwicklung in diesem Bereich wird maßgeblich dazu beitragen, den Bausektor im Sinne der Klimaziele zu transformieren und gleichzeitig hochwertige, sichere und nachhaltige Baukomponenten bereitzustellen.