Die Erforschung des menschlichen Gehirns zählt zu den größten wissenschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Trotz enormer Fortschritte bleibt vieles über die Funktionsweise und Entwicklung des Gehirns unklar – nicht zuletzt aufgrund seiner immensen Komplexität und der limitierenden Möglichkeiten, lebendes menschliches Gehirngewebe zu untersuchen. Genau hier setzen innovative Modelle wie Organoide und Assembloide an, die biologisch realistische Miniaturversionen des Gehirns im Labor nachbilden. Diese 3D-Gehirnmodelle öffnen neue Wege, die neuronalen Netzwerke sowie Entwicklungsprozesse unter kontrollierten Bedingungen zu erforschen und mögliche Therapieansätze für neurologische Krankheiten zu testen.Organoide sind komplexe, aus Stammzellen gezüchtete Zellstrukturen, die verschiedene Regionen des Gehirns nachahmen können.

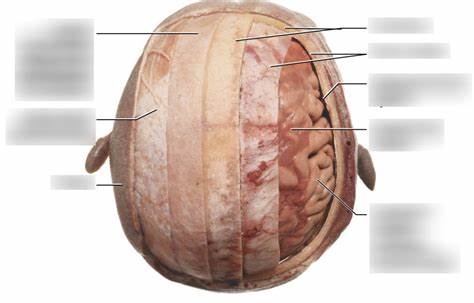

Die Entstehung von Gehirnorganoiden begann vor rund einem Jahrzehnt mit der Entwicklung von Methoden, die es ermöglichen, embryonale Stammzellen oder induzierte pluripotente Stammzellen in dreidimensionale Gewebeklumpen zu verwandeln. Durch die Zugabe bestimmter Wachstumsfaktoren und Signalstoffe formten sich in vitro neuronale Netzwerke, die funktionale Eigenschaften spezifischer Hirnregionen aufwiesen, beispielsweise der Großhirnrinde, des Thalamus oder des Striatums. Diese Selbstorganisationsprozesse bilden die Grundlage für die realistische Nachbildung komplexer Zelltypen und Verschaltungen.Eine wesentliche Weiterentwicklung stellen die sogenannten Assembloide dar. Dabei werden verschiedene Gehirnorganoide zusammengeführt, um funktionale Verbindungen zwischen unterschiedlichen Hirnarealen zu simulieren.

Dieser Ansatz ermöglicht die Nachbildung wichtiger neuronaler Interaktionen, wie sie im sich entwickelnden Gehirn vorkommen, etwa die Wanderung von inhibitorischen Neuronen von ventralen in dorsale Regionen. Durch diese Verknüpfung wird das Zusammenspiel von Hirnregionen detaillierter erforscht, was das Verständnis von Entwicklungsstörungen erweitert. Assembloide tragen dazu bei, die Entstehung komplexer neuronaler Netzwerke und deren Störungen bei Krankheiten wie Autismus, Schizophrenie oder Epilepsie besser zu begreifen.Neben der biologischen Zusammensetzung spielt die räumliche und zeitliche Steuerung der Zellinteraktionen eine zentrale Rolle. So ist das Gehirn keine bloße Aneinanderreihung von Teilen, sondern ein dynamisches System, in dem Zellen miteinander kommunizieren, ihre Differenzierung anpassen und sich synchron entwickeln.

Forschende arbeiten daran, die orchestrierte Differenzierung und Migration von Zellen mittels präzise applizierter morphogenetischer Signalstoffe in den Modellen nachzuahmen. Mikrofluidische Technologien ermöglichen es, solche Signalkonzentrationsgradienten kontrolliert zu erzeugen, um die räumliche Anordnung von Neuronen gezielt zu steuern und damit die Selbstorganisation weiter zu verbessern.Die Herstellung dieser Gehirnmodelle erfordert hohes technisches und biologisches Know-how. In den Laboren weltweit wird intensiv an optimierten Kultivierungsbedingungen, abgestimmten Chemikalien und kulturspezifischen Faktoren gearbeitet, um reproduzierbare und funktional anspruchsvolle Modelle zu schaffen. Eine Herausforderung bleibt die Variabilität: Aufgrund der Selbstorganisationsprozesse unterscheiden sich Organoide oft in Form und Funktion – was die Vergleichbarkeit zwischen Experimenten erschwert.

Daher forschen Teams auch an standardisierten Protokollen und an der Integration mehrerer Zelltypen und Umweltaspekte, um die Modelle realitätsnäher zu gestalten.Die Funktionalität dieser Mini-Gehirne wird zunehmend durch hochauflösende Elektrophysiologie, bildgebende Verfahren und genetische Analysen untersucht. Zum Beispiel zeigen einige Modelle bereits lernähnliche Synapsenaktivitäten oder Reaktionen auf pharmakologische Wirkstoffe. Diese Erkenntnisse eröffnen neue Möglichkeiten für die Medikamentenentwicklung, indem gezielt neurotoxische Effekte oder therapeutische Wirkmechanismen in menschlichem Gewebe getestet werden. Insbesondere für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson bieten Organoide und Assembloide wertvolle Einblicke und können Präzisionsmedizin vorantreiben.

Weit über die Grundlagenforschung hinausstoßen diese Technologien auch in der experimentellen Medizin. So können beispielsweise Patientenzellen verwendet werden, um personalisierte Organoide zu erzeugen, die genetische Krankheitsbilder spiegeln und individuelle Therapien ermöglichen. Auch die Einbindung von Mikrofluidik in die Modelle erlaubt es, komplexe neuronale Netzwerke mit anderen Gewebearten oder Immunsystemkomponenten zu verbinden, um multifaktorielle Krankheitsprozesse besser abzubilden.Zusätzlich entstehen innovative Konzepte wie „Connectoids“, bei denen Organoide nicht physisch verschmolzen, sondern über Mikrokanäle verbunden werden, um gezielte Nervenverbindungen zu simulieren. Solche Systeme erlauben es, Austauschprozesse zwischen Hirnregionen unter klar definierten und kontrollierten Bedingungen zu studieren.

Durch diese Modularität wachsen die Modellvarianten stetig und können je nach Fragestellung angepasst werden.Nicht zuletzt stellen ethische Fragestellungen, etwa hinsichtlich Bewusstsein oder Schmerzempfinden in organoiden Gehirnmodellen, wichtige Diskussionsthemen dar, die mit der Weiterentwicklung der Technologie einhergehen. Die Forschungsgemeinschaft betont jedoch die grundsätzlichen Unterschiede zu vollständigen lebenden Gehirnen und arbeitet an klaren Leitlinien, um verantwortungsvoll mit den neuen Möglichkeiten umzugehen.Insgesamt stellt die Kombination aus Stammzelltechnologie, bioengineering und neurowissenschaftlicher Expertise einen Quantensprung für die Hirnforschung dar. Mit immer realistischeren und komplexeren Gehirnmodell-Systemen rückt das Verständnis von menschlicher Gehirnentwicklung, Funktion und Krankheit greifbarer in den Fokus.

Die künftigen Anwendungen reichen von der Aufklärung grundlegender biologischer Mechanismen über neue Diagnostik- und Therapieansätze bis hin zu personalisierten Behandlungsmöglichkeiten. So eröffnen Organoide und Assembloide neue Horizonte, das menschliche Gehirn besser zu verstehen – und damit einen bedeutenden Fortschritt in Medizin und Wissenschaft.