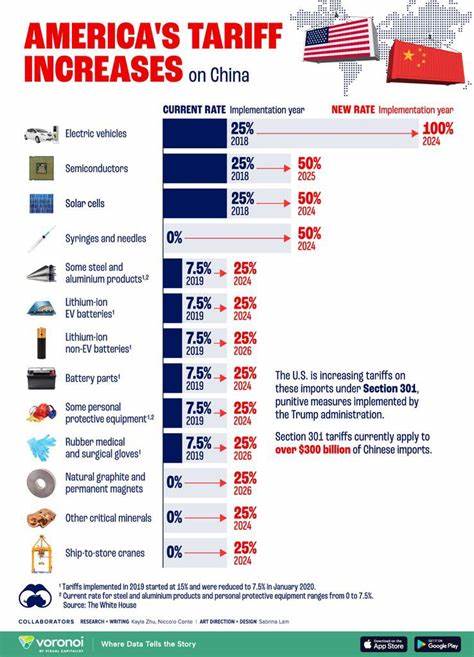

Die Einführung von Zöllen durch die Vereinigten Staaten hat in den letzten Jahren eine kontroverse Debatte ausgelöst, die nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Dimensionen umfasst. Während viele Stimmen aus der Politik und Gesellschaft oft emotional und parteiisch geprägt sind, suchen Ökonomen und Fachleute nach einer nüchternen Bewertung der tatsächlichen Auswirkungen dieser Handelsmaßnahmen. Im Zentrum der Diskussion steht die Frage, ob US-Zölle einen signifikanten Einfluss auf die heimische Produktion haben, die Handels- und Leistungsbilanz verbessern und welche weiteren volkswirtschaftlichen Konsequenzen sich daraus ergeben. Zölle sind grundsätzlich als Steuern auf importierte Waren definiert, mit dem Ziel, den Handel zu regulieren, inländische Unternehmen zu schützen oder economic policies strategisch zu steuern. Die US-Regierung hat in den letzten Jahren insbesondere auf Zölle für Produkte aus Ländern mit großem Handelsüberschuss gesetzt, um die eigene Wirtschaft zu stärken und Defizite im Handelsbilanz auszugleichen.

Doch wie realistisch sind die Erwartungen, dass solche Maßnahmen tatsächlich die Industrieproduktion in den USA ankurbeln und den Handelsdefizit senken? Ein zentraler Aspekt in der Diskussion ist die Frage, ob Zölle Firmen dazu bewegen, ihre Produktionsstätten zurück in die USA zu verlegen. Die Theorie dahinter lautet, dass durch höhere Einfuhrkosten importierte Güter teurer und somit weniger wettbewerbsfähig werden, was gleichzeitig die heimische Produktion attraktiver macht. Doch in der Praxis ist dieser Effekt oft begrenzt. Unternehmen wägen mehrere Faktoren ab, darunter Produktionskosten, Verfügbarkeit von Fachkräften, Infrastruktur und Lieferketten. Selbst wenn Zölle die Importkosten erhöhen, können andere Länder mit niedrigeren Lohnkosten und günstigeren Produktionsbedingungen weiterhin attraktiv bleiben.

Insbesondere Technologie, Automatisierung und Digitalisierung verändern zunehmend, wo und wie gefertigt wird. Darüber hinaus sind viele globale Lieferketten eng verflochten, was bedeutet, dass ein Produkt oftmals auf mehreren Kontinenten zusammengesetzt wird. Eine stärkere Zollerhebung kann daher mehr Schaden als Nutzen bringen, da die Kosten letztlich an Endverbraucher weitergegeben werden und die Wettbewerbsfähigkeit der exportierenden Firmen beeinträchtigen kann. Dabei entstehen sogenannte „Zollspiralen“, bei denen Handelskonflikte zu Gegenmaßnahmen und einer Reduktion des gesamten Welthandels führen können. Ein weiterer oft diskutierter Punkt ist die Wirkung der Zölle auf das Handelsdefizit der USA.

Die Argumentation lautet, durch Zölle auf importierte Güter werde die Menge der Importe reduziert, was zur Verringerung des Handelsdefizits beiträgt. Ein geringeres Handelsdefizit wiederum soll helfen, finanzielle Ungleichgewichte zu reduzieren und Herausforderungen wie das Triffin-Dilemma zu umgehen – das klassische Problem, dass eine Reservewährung in einer global vernetzten Wirtschaft zwischen in- und ausländischen Interessen balancieren muss. Hier ist die ökonomische Realität jedoch komplexer. Das Handelsdefizit ist nur ein Teil der außenwirtschaftlichen Bilanz; Kapitalflüsse wie Investitionen oder Kreditgeschäfte spielen ebenfalls eine große Rolle. Zudem kann eine Verengung der Importe durch Zölle zu erhöhter Inflation führen, da inländische Produkte oft teurer sind.

Diese Inflation belastet Konsumenten und Unternehmen gleichermaßen und kann den Wirtschaftswachstum bremsen. Auch besteht die Gefahr, dass Handelspartner als Reaktion auf US-Zölle eigene Abgaben auf amerikanische Produkte erheben, wodurch amerikanische Exporte wettbewerbsunfähiger werden. Dies hatte in der Vergangenheit zu einer Eskalation der Handelsstreitigkeiten geführt, die sich negativ auf die globalen Märkte ausgewirkt haben. Aus Sicht der Ökonomen bringt die Einführung von Zöllen neben kurzfristigen Schutzwirkungen oft auch Risiken mit sich. Die meisten konventionellen Wirtschaftstheorien sprechen sich für offenen Handel aus, da dieser den Wettbewerb fördert, Innovationen antreibt und zu effizienterer Nutzung von Ressourcen führt.

Zölle können diese Prozesse stören und zu Wohlfahrtsverlusten führen. Dennoch gibt es auch Stimmen, die argumentieren, Zölle könnten als Teil einer strategischen Industrieförderung sinnvoll eingesetzt werden. Besonders in Bereichen mit hoher technischer Komplexität oder aus Sicherheitsgründen könnte die Sicherung inländischer Produktionskapazitäten wichtig sein. Zudem sei ein zeitlich begrenzter Zolleinsatz denkbar, um strukturelle Anpassungen zu erleichtern und der heimischen Wirtschaft Zeit zur Neuausrichtung zu geben. Kurz gesagt, die ökonomische Bewertung von US-Zöllen ist differenziert und komplex.

Einstimmigkeit herrscht kaum, da unterschiedliche Modelle, Annahmen und Zeithorizonte zu verschiedenen Ergebnissen führen können. Für die Politik ist es daher wichtig, nicht nur kurzfristige Effekte zu berücksichtigen, sondern auch langfristige Auswirkungen auf Handelsbeziehungen, Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft. Im Endeffekt wird die Diskussion immer wieder auf die grundlegende Frage der globalen wirtschaftlichen Integration zurückkommen. Die Balance zwischen freiem Handel und protektionistischen Maßnahmen ist ständig neu auszutarieren. Während Zölle kurzfristig als Mittel zur wirtschaftlichen Stabilisierung eingesetzt werden können, ist ein nachhaltiges Wachstum ohne effiziente globale Zusammenarbeit kaum vorstellbar.

Die Analyse zeigt also, dass einfache Erklärungen oder parteiische Aussagen der Realität oft nicht gerecht werden. Es bedarf fundierter wirtschaftswissenschaftlicher Forschung, offener Debatten und einem Verständnis der komplexen Zusammenhänge, um fundierte politische Entscheidungen zu treffen, die sowohl den heimischen Interessen als auch den globalen Herausforderungen gerecht werden.