In den letzten Jahren hat die Cloud-Technologie eine dominante Rolle in der IT-Landschaft eingenommen. Kaum ein Unternehmen oder Privatanwender, der nicht täglich auf Cloud-Dienste für Speicher, Rechenleistung oder Softwarelösungen zurückgreift. Doch trotz der scheinbaren Vorteile wächst die Kritik an dieser Abhängigkeit. Local-First, ein Konzept, das oftmals noch zu wenig Beachtung findet, sorgt nun für frischen Wind und verspricht, die Art und Weise, wie wir mit Daten umgehen, grundlegend zu verändern. Doch was steckt hinter Local-First und warum gewinnt dieses Prinzip zunehmend an Bedeutung? Local-First bedeutet nicht die totale Abkehr von der Cloud, sondern eine bewusste Priorisierung der eigenen Geräteleistung.

Die Idee ist einfach – bevor man Daten in die Cloud auslagert oder externe Server beansprucht, sollte man zunächst die Möglichkeiten nutzen, die der eigene Computer, das Laptop oder das lokale Netzwerk bietet. Dabei geht es nicht nur um einen bloßen Kostenfaktor, sondern um Aspekte wie Geschwindigkeit, Datenschutz und Unabhängigkeit. In der heutigen Zeit verfügen viele Nutzer über leistungsfähige Hardware, die oft weit mehr leisten könnte, als sie tatsächlich genutzt wird. Moderne Laptops oder Desktop-Rechner haben Prozessoren und Speicher, die vor wenigen Jahren Servern vorbehalten waren. Dennoch greifen viele Anwender reflexartig auf Cloud-Dienste zurück – häufig aus Gewohnheit oder wegen der vermeintlichen Bequemlichkeit.

Dies führt jedoch nicht nur zu unnötigen Ausgaben, sondern auch zu einem hohen Stromverbrauch und einer wachsenden technischen Komplexität durch verschiedenste Anbieter und Services. Der Cloud-Boom brachte zweifellos Vorteile wie Skalierbarkeit, einfache Zusammenarbeit und globalen Zugriff mit sich. Doch mit der Zeit zeichnet sich auch eine Kehrseite ab: hohes Kostenaufkommen, Datenschutzproblematiken und nicht zuletzt der Verlust der Kontrolle über eigene Daten. Unternehmen sehen sich gezwungen, hohe monatliche Gebühren zu zahlen, ohne genau zu wissen, ob sie die volle Leistung überhaupt benötigen oder ob diese effizient genutzt wird. Local-First setzt genau hier an und fordert eine Rückbesinnung auf lokale Ressourcen.

Gerade in Bereichen wie Datenanalyse, Visualisierung und komplexer Datenverarbeitung kann die Nutzung der eigenen Hardware enorme Vorteile bringen. Prozesse laufen schneller ab, weil keine Daten hin und her gesendet werden müssen, und die Auslastung ist besser kontrollierbar. Zudem entfallen oft langwierige Genehmigungsverfahren oder Abhängigkeiten von IT-Abteilungen und Cloud-Anbietern. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Sicherheit. Wenn Daten lokal verarbeitet und gespeichert werden, besteht ein geringeres Risiko, dass sie unbemerkt abgegriffen oder von Dritten eingesehen werden.

Gerade in Zeiten strenger Datenschutzregulierungen und wachsender Cyberangriffe ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Der Anwender bleibt Herr seiner Daten und kann selbst entscheiden, welche Informationen ins Netz wandern. Innovative Plattformen wie Prospective zeigen eindrucksvoll, wie Local-First in der Praxis umgesetzt werden kann. Mit ausgeklügelten Nutzeroberflächen und optimierten Algorithmen ermöglichen solche Tools, große Datenmengen direkt auf dem Laptop zu analysieren und zu visualisieren – ohne den Umweg über externe Server. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch die Komplexität und die Kosten deutlich.

Trotz aller Vorteile stößt Local-First noch immer auf Vorbehalte. Viele Unternehmen fürchten, dass die lokale Verarbeitung nicht mit der Leistungsfähigkeit der Cloud konkurrieren kann. Doch die Realität sieht oft anders aus: Die ständig bessere Hardware in Endgeräten sowie spezialisierte Softwarelösungen lassen lokale Anwendungen heute oft nicht nur konkurrenzfähig, sondern schneller und belastbarer erscheinen als viele cloudbasierte Alternativen. Zusätzlich lässt sich mit Local-First eine nachhaltigere IT-Infrastruktur aufbauen. Weniger Cloud-Nutzung bedeutet weniger Datenübertragungen und somit auch weniger Energieverbrauch in Rechenzentren.

Dies ist ein wichtiger Schritt, um den digitalen Fußabdruck zu reduzieren und einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Neben technischen und wirtschaftlichen Argumenten spricht auch die Nutzererfahrung für Local-First. Wer beispielsweise am eigenen Rechner eine Datenanalyse startet, arbeitet schneller, da Verzögerungen durch Netzwerklatenzen entfallen. Die unmittelbare Kontrolle erlaubt schnelle Iterationen, Anpassungen und eine kreativere Arbeitsweise. Man ist nicht mehr darauf angewiesen, sich durch komplexe Systemarchitekturen, Cloud-Abhängigkeiten oder vertragliche Bindungen zu kämpfen.

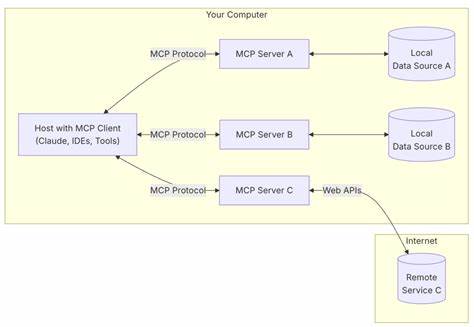

Auch in der Softwareentwicklung findet Local-First wachsenden Anklang. Entwickler erkennen, dass ihre Anwendungen durch lokale Speicherung und Verarbeitung flexibler reagieren und besser skalieren können. Offline-Funktionalitäten werden so erleichtert und Nutzer können auch ohne permanente Internetverbindung produktiv bleiben. Der Schlüssel zum Erfolg eines Local-First-Ansatzes liegt jedoch in einer intelligenten Integration von lokaler Hardware und Cloud-Diensten. Es geht nicht darum, die Cloud komplett abzuschaffen, sondern sie bei Bedarf ergänzend und unterstützend einzusetzen.

Gerade für Backup, komplexe Rechenprozesse oder Zusammenarbeit über große Distanzen kann die Cloud weiter wertvolle Dienste leisten. Insgesamt bietet Local-First eine spannende Perspektive für die Zukunft der IT. Es fordert uns heraus, unser Denken zu verändern und nicht jede Herausforderung mit Cloud-Ressourcen zu begegnen. Stattdessen setzen wir auf das, was wir bereits besitzen, und nutzen es gezielter und intelligenter. Unternehmen wie Prospective zeigen, wie man mit diesem Ansatz Kosten senken, die Performance steigern und gleichzeitig die Kontrolle über Daten zurückgewinnen kann.

Dies ist keine ferne Vision mehr, sondern bereits Realität – mit Werkzeugen, die auf dem eigenen Gerät laufen und Prozesse ohne unnötige externe Abhängigkeiten ermöglichen. Für jeden, der sich in der digitalen Welt bewegen möchte, lohnt sich ein Umdenken. Local-First ist mehr als nur ein Trend; es ist ein nachhaltiger Weg, Arbeit neu zu denken, Kosten zu sparen und die eigene digitale Souveränität zu stärken. Es ist an der Zeit, weniger blind der Cloud hinterherzulaufen und mehr auf das zu vertrauen, was direkt vor uns liegt – unsere eigene Hardware, deren Potential wir oft unterschätzen.