In der heutigen digitalen Ära erleben wir einen fundamentalen Wandel in der Art und Weise, wie Kapital, Arbeit und Kreativität miteinander verflochten sind. Im Zentrum dieses Wandels steht das Konzept des Predictive Capital – eine ökonomische und technologische Entwicklung, die darauf abzielt, Arbeitsprozesse, menschliche Entscheidungen und kulturelle Produktionen durch datenbasierte Vorhersagemodelle zu steuern und zu optimieren. Doch hinter dem verführerischen Versprechen von Effizienz und Innovation verbirgt sich eine tiefe und weitreichende Form der Entfremdung, die nicht nur die Beziehung des Einzelnen zu seiner Arbeit, sondern letztlich auch sein Verhältnis zu sich selbst und zur Gesellschaft grundlegend verändert. Predictive Capital bezeichnet die Vorherrschaft von Algorithmen und Vorhersagesystemen, die auf riesigen Datensätzen beruhen und darauf ausgelegt sind, zukünftiges Verhalten, Produktionsprozesse und Marktbedarfe zu prognostizieren. Diese Systeme nutzen maschinelles Lernen, insbesondere sogenannte „Next-Token-Prediction“-Modelle, die historisch gesammelte menschliche Daten in statistische Wahrscheinlichkeiten transformieren, um potenzielle nächste Schritte, Gedanken, Produkte oder Verhaltensweisen vorherzusagen.

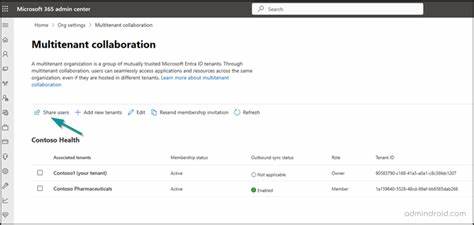

So entsteht eine Wirtschaft, in der der Wert nicht mehr primär durch aktives, lebendiges Arbeiten erreicht wird, sondern durch die Fähigkeit, das Vorhersehbare zu simulieren und zu reproduzieren. Diese Entwicklung ist untrennbar mit der Hyperkonzentration von Kapital verbunden. Große Tech-Konzerne und Plattformen kontrollieren zunehmend das globale Ökosystem der Daten, Modelle und Infrastruktur. Sie sammeln die geistigen, kreativen und sozialen Spuren Milliarden von Menschen ein, oft ohne deren ausdrückliche Zustimmung oder Anerkennung, um sie anschließend für eigene profitgetriebene Zwecke zu instrumentalisieren. Damit geht eine subtile, aber tiefgreifende Entwertung der eigentlichen Arbeit einher, da lebendige Arbeit durch reaktivierende Simulationen von historischem Arbeitsoutput ersetzt wird.

Das traditionelle Modell, bei dem Arbeitskraft als variable Größe betrachtet wird, wird durch eine neue Form ersetzt, in der vergangene Arbeit – als toter, archivierter Ausdruck – automatisiert wiederbelebt und monetarisiert wird. Diese sogenannte Necrosploitation – die Ausbeutung verstorbener oder „toter“ Arbeit – entfaltet sich auf mehreren Ebenen. Zum einen im ökologischen Bereich, indem fossile Brennstoffe, gespeicherte Energie vergangener Jahrmillionen, ausgebeutet und damit die Lebensgrundlagen des Planeten bedroht werden. Zum anderen im Bereich der kulturellen und kognitiven Arbeit, indem unzählige Werke, kreative Ausdrucksformen und Wissen ohne Anerkennung oder Entlohnung als Trainingsmaterial für KI-Modelle genutzt werden. Die Folge ist ein Prozess der Entkörperlichung und der Unsichtbarmachung der tatsächlichen Menschen hinter den Leistungen – deren Rolle auf globale, fragmentierte Datenpunkte reduziert wird.

Auf der Ebene des Individuums bedeutet dies eine tiefe Form der Entfremdung. Arbeitsprozesse, die einst mit Sinn, Selbstverwirklichung und sozialer Bedeutung verbunden waren, werden durch algorithmische Prozesse ersetzt, in denen Kreativität zu bloßer Oberflächenreproduktion degeneriert. Das sogenannte „Vibe Coding“, die Praxis, Programmierung oder schöpferisches Tun größtenteils der algorithmischen Autoproduktion zu überlassen, illustriert diesen Wandel: Hier reduziert sich die Rolle des Menschen auf das Setzen vager Parameter und das geduldige Akzeptieren der vom System generierten Ergebnisse – ein Verlust an Autonomie, Intention und Kontrolle. Diese Verflachung trifft jedoch nicht nur die produktive Schicht. Indirekt erfährt auch die Gesellschaft eine kulturelle Enteignung.

Die algorithmisch generierte Kultur reproduziert den Status quo, verstärkt bestehende Muster und eliminiert echte Neuerungen. Erinnerungen, Traditionen und kollektive Erfahrungen entmaterialisieren sich zu bloßen Datenpunkten, die zu sterilen, anonymeren ‚Simulacra‘ verarbeitet werden. Darüber hinaus etabliert Predictive Capital eine semiotische Unmöglichkeit der Distanz. Mangels echter Alterität – der Unterscheidung zwischen Selbst und Anderem – wird der Andere zum Datenobjekt, zur Simulation oder zum bloßen Echo. Dies zerstört die Basis ethischer Beziehungen und soziale Verbindungen, da zwischenmenschliche Begegnungen durch algorithmische Substitute ersetzt werden.

Die Folge ist eine Terminale Entfremdung: ein Zustand sozialer Isolation, Identitätsverlust und psychischer Fragmentierung, in dem die Subjekte nur noch als Teile einer riesigen Datenmaschinerie existieren. Das Ausmaß der Kontrolle erstreckt sich sogar auf die innerste Sphäre des Bewusstseins. Moderne KI-Systeme beobachten nicht nur das Verhalten, sondern versuchen, auch die kognitiven und emotionalen Beweggründe, die Intentionen und Entscheidungswege ihrer Nutzer zu modellieren. Mit Technologien wie neuronalen Schnittstellen und immersiven Interfaces wird die Grenze zwischen Beobachtung und Eingriff immer verschwommener. Die Algorithmen werden Prothesen für das Denken selbst – sie beeinflussen, prägen und ersetzen zunehmend nicht nur das Was, sondern auch das Wie und Warum des Handelns.

Während viele Innovationsbefürworter solche Entwicklungen als neue Formen von Freiheit oder kreativer Demokratisierung preisen, offenbart die Realität ein anderes Bild. Was als vermeintliche Öffnung der schöpferischen Sphären angepriesen wird, entpuppt sich als neue Form von Enteignung, Disziplinierung und Kontrolle. Kulturelle Produktion wird zu einem exklusiven Terrain hyperkonzentrierten Kapitals, in dem der Zugang immer weiter verknappt, die Nutzung überwacht und die Aneignung durch Individuen erschwert wird. Bildung, öffentliche Infrastruktur und Zeitressourcen, die für künstlerisches und wissenschaftliches Wachstum unverzichtbar sind, werden systematisch eingeschränkt, wodurch ein Großteil der Gesellschaft von echter Partizipation ausgeschlossen bleibt. Die Vorstellung von „Demokratisierung“ im Kontext von Predictive Capital ist daher eine Illusion.

Sie verdeckt die tieferen Mechanismen der Akkumulation durch Enteignung und der Simulierung von Kreativität und Arbeit. Während Roboter in der physischen Welt einfache Tätigkeiten übernehmen, vollzieht sich im digitalen Raum ein komplexeres, subtileres Verdrängen menschlicher Subjekte und ihrer Arbeit. Die KI übernimmt nicht nur mechanische Aufgaben, sondern wird zum Synonym für Autorität und Erkenntnis, disqualifiziert menschliche Urteilskraft und erhält die Hoheit über Wahrheitsproduktion, Kultur und soziale Ordnung. Große Teile der arbeitenden Bevölkerung werden darauf konditioniert, sich in dieser neuen Ordnung zu behaupten, indem sie ihre Subjektivität zunehmend den Anforderungen der Maschine anpassen. Dies führt zu einer psychischen und sozialen Homoästhetik, die individualisierte Konkurrenz fördert, kollektive Solidarität erodiert und ein Gefühl der Ohnmacht und Sinnlosigkeit verbreitet.

Parallel dazu intensiviert Predictive Capital die ökologische Krise. Der enorme Energie- und Ressourcenbedarf der Trainingszentren, Rechenanlagen und Datennetze trägt maßgeblich zum Klimawandel bei, während gleichzeitig soziale und ökologische Verwundbarkeiten ausgeblendet oder bewusst ignoriert werden. In dem Bestreben, jede noch so kleine Vorhersage zu optimieren und auszuschöpfen, entsteht eine Spirale zunehmender Institutionalisierung von Ausschluss, Abwertung und Kontrolle, deren Konsequenzen weit über die rein ökonomische Dimension hinausgehen. Die gesellschaftliche Akzeptanz dieser Entwicklung wurde durch eine ausgeklügelte Ideologie der Allgegenwart von Technologie und des technologischen Fortschritts als alternativlose Heilslehre gefördert. Der Mythos der unaufhaltsamen technischen Revolution und der Singularität, gespeist von hyperkapitalistischen Akteuren, verdrängt kritische Reflexionen und diffuse Hoffnung auf Befreiung durch Technologie.

Dabei bleibt der Zusammenhang zwischen technologischem Fortschritt, gesellschaftlicher Machtkonzentration und ontologischer Vernichtung von Subjektivität weitgehend unbeachtet. Doch trotz dieser düsteren Perspektive gibt es Ansatzpunkte für Widerstand und alternative Wege. Ein solcher Ansatz beginnt mit der Rückgewinnung der Aufmerksamkeit, der Entschleunigung und der Pflege von sozialer Verbundenheit jenseits algorithmischer Steuerung. Es gilt, neue Formen des gemeinschaftlichen Arbeitens, Denkens und Gestaltens zu entwickeln, die nicht bloß den Zwängen des Marktes und der Datenökonomie gehorchen, sondern auf Solidarität, Teilhabe und Respekt für die Vielfalt menschlicher Erfahrung fußen. Wichtig ist auch die politische Einforderung von Transparenz, demokratischer Kontrolle und fairer Anerkennung aller Formen von Arbeit, insbesondere der immateriellen und kreativen.

Die Gestaltung neuer Technologien sollte sich an menschenzentrierten Prinzipien orientieren, die Subjektivität, Freiheit und gesellschaftliche Teilhabe als unveräußerliche Werte begreifen. Schließlich muss die politische Ökonomie von Predictive Capital als integraler Bestandteil des globalen Kapitalismus verstanden und angegangen werden. Der alleinige Fokus auf technische Regulation oder ethische Leitlinien reicht nicht aus. Es braucht grundsätzliche Veränderungen der Machtverhältnisse, ökonomische Umverteilungen und eine Demokratisierung von Produktionsmitteln und Infrastruktur – nur so kann eine humane Zukunft gestaltet werden, die der feindlichen Logik der totalen Vorhersagemacht entgegensteht. Die Debatte um Predictive Capital zeigt uns letztlich, dass technologische Entwicklungen nicht autonom erfolgen, sondern stets Teil sozialer und ökonomischer Strukturen sind.

Die Herausforderung besteht darin, diese Strukturen kritisch zu reflektieren und Alternativen zu fördern. Dies ist eine Aufgabe, die weit über den Bereich der Informatik oder Wirtschaft hinausgeht und die gesamte Gesellschaft betrifft – denn Predictive Capital ist nicht nur eine Technologie, sondern ein sozialer Zustand, der unser aller Leben betrifft und formen wird.