Die Welt des Bauingenieurwesens und der Materialwissenschaften wird durch eine bemerkenswerte Innovation bereichert: die physikalische Tarnung von Strukturdefekten. Wie ein unsichtbarer Umhang arbeitet diese Technik, um Öffnungen, Schwachstellen oder Risse in Materialien so zu maskieren, dass sie unter Belastung kaum noch als solche wahrgenommen werden. Dieser Ansatz eröffnet ganz neue Perspektiven im Umgang mit Problemen, die bei herkömmlichen Methoden oft darin bestehen, Defekte lediglich zu verstärken, was jedoch nicht selten neue Schwachstellen nach sich zieht. Die physikalische Tarnung hingegen bietet eine elegante Lösung, um Kräfte um den Defekt herumzuleiten und damit die Integrität der ganzen Struktur zu erhalten. Traditionell stellt die Verstärkung von Schwachstellen in technischen Konstruktionen eine enorme Herausforderung dar.

Ob es sich um Fenster in Flugzeugkabinen, Kabeldurchführungen in Triebwerken oder Rohröffnungen in komplexen Maschinen handelt – jede Öffnung bedeutet eine potenzielle Schwachstelle. Diese wird oft durch zusätzliche Materialien verstärkt, um die Belastung zu verteilen. Doch dieses Vorgehen wirkt nur gegen eine begrenzte Anzahl von Lasten und führt häufig zu Verzerrungen oder Stresskonzentrationen an anderen Stellen der Struktur. Die Folge sind unvorhergesehene Schäden oder verkürzte Lebensdauer. Genau hier setzt die physikalische Tarnung an.

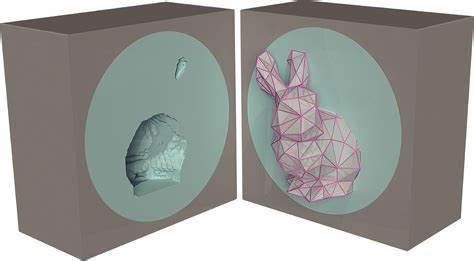

Forscher der renommierten Universitäten Princeton und Georgia Institute of Technology haben Mikrostrukturen entwickelt, die gezielt um definierte Öffnungen oder Defekte herum angeordnet werden. Diese Mikrokonstruktionen sind so gestaltet, dass sie auf verschiedenste Einwirkungen – sogenannte Lasten – reagieren und die auftretenden Kräfte geschickt umlenken, anstatt sie punktuell zu konzentrieren. Das Ergebnis ist eine Struktur, die sich unter Belastung verhält, als sei das Loch oder der Defekt gar nicht vorhanden. Der Vergleich mit knorrigen Stellen in Bäumen ist dabei keineswegs zufällig. In der Natur wird die Integrität holziger Stämme trotz Knoten und Ästen durch ein fein abgestimmtes inneres Mikrogefüge gewährleistet.

Diese natürlichen Mikrostrukturen verteilen Belastungen so, dass kein Bereich übermäßig beansprucht wird. Wissenschaftler verwenden dieses Prinzip als biologisches Vorbild für ihre Konstruktionen. Die Mikrostrukturen in der physikalischen Tarnung sind demnach nicht nur mathematisch optimiert, sondern auch inspiriert von natürlichen Anpassungen, die sich über Millionen von Jahren entwickelt haben. Ein wesentlicher Fortschritt ist die Fähigkeit der physikalischen Tarnung, völlig unterschiedliche und wechselnde Lasten zu berücksichtigen. Fahrzeuge, Maschinen oder Bauwerke sind niemals konstanten Kräften ausgesetzt.

Wind, Temperaturveränderungen, Vibrationen oder unterschiedliche Belastungsrichtungen wirken fortwährend auf die Struktur ein. Die Herausforderung bestand darin, eine Lösung zu finden, die auf diese vielfältigen Einflüsse simultan reagiert und die Schwachstelle in allen denkbaren Situationen versteckt. Dazu wenden die Entwickler ein zweistufiges Optimierungskonzept an. Zunächst wird eine Analyse der schlimmsten möglichen Belastungsfälle durchgeführt und dabei ermittelt, welche Kräfte die Struktur am meisten beanspruchen könnten. Anschließend erfolgt die Anpassung und Ausgestaltung der Mikrostrukturen um den Defekt, sodass die Lasten umgeleitet werden.

Dieser Prozess passiert nicht intuitiv, sondern beruht auf komplexen mathematischen Modellen und Simulationen, die eine Vielzahl denkbarer Belastungsszenarien durchspielen. Das Resultat dieser Methode ist eine omnidirektionale Tarnung – ein Schutz, der aus allen Richtungen wirkt. Anders als traditionelle Verstärkungen, die meist nur einer oder wenigen Belastungsrichtungen wenigstens teilweise standhalten, sorgt die physikalische Tarnung dafür, dass die Lasten in sämtliche Richtungen elegant umgeleitet werden, ohne jegliche neue Schwachstellen zu erzeugen. Ein solcher Schutz hat weitreichende Bedeutung für Bauwesen, Maschinenbau und darüber hinaus. Die Anwendungspotenziale sind vielfältig.

Im Flugzeugbau könnte die Technologie dazu beitragen, Fensterrahmen, Verbindungsstellen oder Kabeldurchführungen deutlich langlebiger und sicherer zu machen, indem herkömmliche Verstärkungsmethoden, welche oft zu Materialüberlastungen führen, ersetzt oder ergänzt werden. In der Medizintechnik eröffnet die Technik Möglichkeiten, derartige mikrostrukturierte Tarnungen für künstliche Knochen oder Implantate zu entwickeln, die sich extrem belastbar zeigen und lange halten. Auch in der Restaurierung von Kunstwerken verspricht die physikalische Tarnung Fortschritte. Empfindliche oder beschädigte Bereiche könnten so geschützt werden, dass sie unter alltäglichen Belastungen weniger Schaden nehmen. Ebenso könnten Infrastrukturen im Maschinen- und Anlagenbau benefitieren, wenn Leitungen oder Installationen durch belastete Bereiche „unsichtbar“ gemacht werden, ohne dabei die Statik zu schwächen.

Der Vergleich mit bekannten Tarnungstechniken im Bereich der Elektromagnetik, wie sie beispielsweise bei Stealth-Flugzeugen angewendet werden, ist ebenfalls spannend. Während dort elektromagnetische Wellen ausgeblendet oder umgeleitet werden, wird bei der physikalischen Tarnung eine Art „mechanische Unsichtbarkeit“ geschaffen. Die Herausforderung ist hier sogar noch komplexer, da in Festkörpern elastische Kräfte in vielen verschiedenen Modi übertragen werden – Zug-, Druck-, Scherkräfte und mehr –, was die mathematischen Modelle und ihre Umsetzung noch anspruchsvoller macht. Neben der beeindruckenden praktischen Umsetzung werden mit dieser Technologie neue wissenschaftliche Horizonte eröffnet. Das Verständnis von Kraftumleitungen in komplexen Materialien sowie deren Kontrolle auf Mikroebene ist ein Cutting-Edge-Thema, das Ingenieurwissenschaften, Materialwissenschaften und angewandte Mathematik miteinander verbindet.

Die physikalische Tarnung ist daher auch ein Beispiel für erfolgreiche interdisziplinäre Forschung, die von theoretischen Grundlagen bis zu praktischen Anwendungen reicht. Zukünftige Entwicklungen könnten die Technologie noch weiter verbessern, beispielsweise durch den Einsatz von adaptiven oder „intelligenten“ Materialien, die in Echtzeit auf wechselnde Lasten reagieren und die Mikrostrukturen dynamisch anpassen. Denkbar sind außerdem Konstruktionen, die nicht nur schadensverbergend wirken, sondern selbstheilende Eigenschaften besitzen, womit das Thema Nachhaltigkeit neuen Auftrieb erhalten könnte. Insgesamt stellt die physikalische Tarnung von Strukturdefekten eine vielversprechende Revolution dar, die bestehende Methoden der Fehlerbehandlung in Materialien weit hinter sich lässt. Die Fähigkeit, Schwachstellen unter Last nahezu unsichtbar zu machen, setzt neue Maßstäbe in Sachen Stabilität und Sicherheit technischer und baulicher Systeme.

Als Kombination aus innovativer Simulation, biologischer Inspiration und fortschrittlicher Mikrostrukturierung wird diese Technik in den kommenden Jahren sicherlich zahlreiche Anwendungen finden und die Art und Weise, wie wir mit strukturellen Herausforderungen umgehen, fundamental verändern.