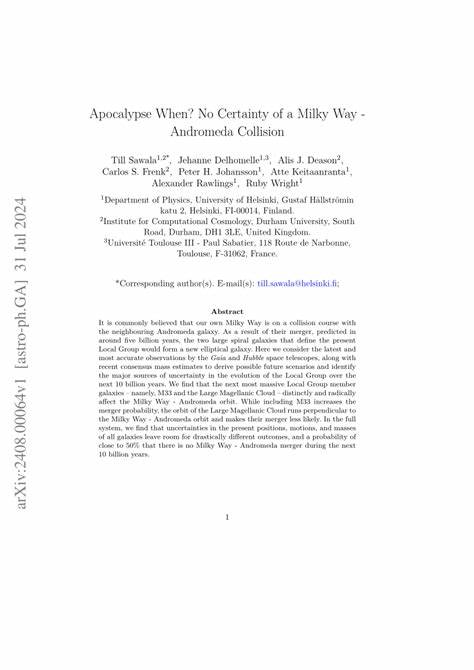

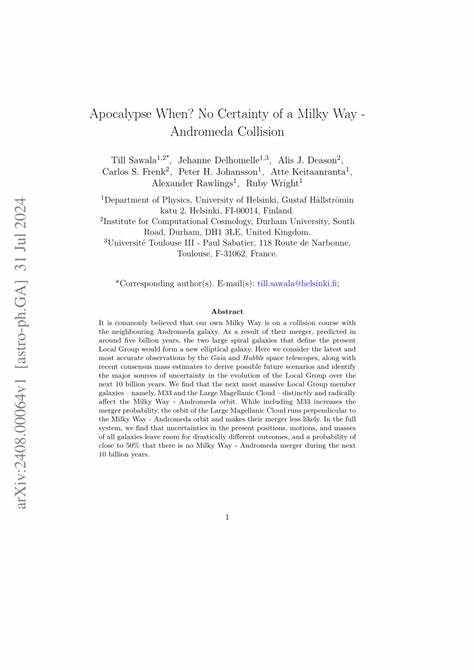

Die Vorstellung einer katastrophalen Kollision zwischen der Milchstraße und der Andromedagalaxie (M31) hat lange die öffentliche und wissenschaftliche Fantasie beflügelt. Viele Lehrbücher und populäre Darstellungen gehen davon aus, dass sich beide Spiralgalaxien in etwa fünf Milliarden Jahren aufeinander zubewegen, um zu einer elliptischen Galaxie zu verschmelzen. Doch gerade neueste Forschungsarbeiten werfen Zweifel an dieser scheinbar sicheren Prognose auf. Fortschritte bei der Messung der Bewegungen, Massen und Positionen der beteiligten Galaxien haben ergeben, dass die Zukunft des sogenannten Lokalen Gruppen–Systems deutlich mehr Unsicherheiten birgt, als bisher angenommen. Die Lokale Gruppe umfasst nicht nur unsere Milchstraße und die Andromedagalaxie, sondern auch zahlreiche kleinere Galaxien wie M33, die Dreiecks-Galaxie, und insbesondere die Große Magellansche Wolke (LMC).

Diese Mitglieder beeinflussen die Dynamik des Systems maßgeblich und verändern die Wahrscheinlichkeit einer Kollision grundlegend. Insbesondere die LMC, mit einer Bewegung, die nahezu senkrecht zur direkten Rotationsbahn zwischen Milchstraße und Andromeda verläuft, scheint die Chance eines Zusammenstoßes deutlich zu verringern. Dabei wirkt die LMC wie ein Beschleuniger, der die Milchstraße in eine andere Richtung zieht und somit die Orbitalbahn der Milchstraße gegenüber Andromeda komplexer gestaltet. Die einzelnen Bewegungen der Galaxien, ihre Massen und Abstände sind nicht ohne Unsicherheiten messbar, was zu unterschiedlichen Zukunftsszenarien führt. Dank hochpräziser Astrometrie, unter anderem von der Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation und dem Hubble-Weltraumteleskop, können Astronomen mittlerweile winzige Eigenbewegungen der relativ weit entfernten Andromedagalaxie bestimmen.

Trotz dieser Fortschritte weisen die Messungen immer noch Schwankungen auf, die gleichbedeutend sind mit verschiedenen möglichen Bahnen und somit unterschiedlichen Endergebnissen. Monte-Carlo-Simulationen, die diese Unsicherheiten berücksichtigen, liefern interessante und überraschende Resultate. Während frühere Studien eine beinahe sichere Kollision der beiden Galaxien vorausgesagt haben, zeigen neuere Berechnungen, dass die Wahrscheinlichkeit dafür bestenfalls bei knapp 50 Prozent liegt. Das bedeutet, dass es eine fast ebenso hohe Chance gibt, dass die Milchstraße und Andromeda in den nächsten zehn Milliarden Jahren keinen direkten Zusammenstoß erleben. Ein entscheidender Faktor ist dabei die Rolle der Dynamischen Reibung, ein Prozess, bei dem die Umlaufgeschwindigkeit sich verringert, weil Bewegung in innere Energie umgewandelt wird.

Dieser Effekt wird vor allem von der Dunklen Materie getrieben, die große Massen in ihrem Gravitationsfeld zusammenhält. Allerdings wird Dynamische Reibung über Satellitengalaxien wie M33 und die LMC unterschiedlich stark beeinflusst, je nachdem, wie deren Massen und Bahnen zueinanderstehen. Die derzeitige Konstellation lässt darauf schließen, dass M33 zwar eine höhere Neigung zur Beschleunigung der Verschmelzung besitzt, die LMC dagegen im Gegenteil eine Verschmelzung unwahrscheinlicher macht. Eng verknüpft mit dem unklaren Ausgang sind auch die Unsicherheiten bei der Gesamtmasse der einzelnen Galaxien. Der Wert für die Milchstraße beträgt nach aktuellen Schätzungen etwa eine Billion Sonnenmassen, wobei die LMC selbst eine eigene Masse von etwa einhundertfünfzig Milliarden Sonnen umfasst – das entspricht ungefähr zehn Prozent der Milchstraßenmasse.

Andromeda ist voraussichtlich etwas größer, doch auch ihre Massenangaben schwanken je nach Messansatz und Datenlage. Die enorme Spannbreite bei den kugelförmigen Dunkelhalos der Galaxien erschwert präzise Prognosen zusätzlich. Extrem wichtig sind auch die sogenannten Eigengeschwindigkeiten in der Ebene des Himmels, die Bewegungen quer zur direkten Sichtlinie, die früher nur indirekt erschlossen werden konnten. Über Jahrzehnte basierten Prognosen hauptsächlich auf der Kenntnis der Radialgeschwindigkeit, also der direkten Annäherungsgeschwindigkeit von Andromeda. Neueste Messungen zeigen jedoch, dass diese bahnbrechenden Tangentialbewegungen erhebliche Effekte auf die Interaktion zwischen Milchstraße und Andromeda ausüben.

Die Folge sind deutlich komplexere Bahnen, wobei die Milchstraße, Andromeda, M33 und die LMC sich wechselseitig beeinflussen. Simulationsstudien mit variierenden Inputparametern zeigen, dass durch diese komplexen Drei- und Vier-Körper-Probleme selbst ein Szenario mit einer engen Passage statt einer Kollisionsverschmelzung möglich ist. Dabei kann eine nahe Begegnung dazu führen, dass die Galaxien zwar bereits in Wechselwirkung treten, aber nicht unbedingt vollständig miteinander verschmelzen. Die Langzeitentwicklung der Lokalen Gruppe hängt darüber hinaus von noch kleineren Galaxien ab, die jedoch kaum Auswirkungen im Vergleich zu den großen „Spielern“ haben. Das Einbeziehen etwa der Kleinen Magellanschen Wolke oder weiterer Satelliten verändert die Gesamtprognose nur minimal.

Dennoch unterstreichen diese Ergebnisse, wie sehr Präzisionsastronomie auf vielen Datenebenen nötig ist, um langfristig kosmologische Ereignisse vorherzusagen. Auch die sogenannte kosmologische Umgebung spielt eine Rolle. Angesichts der Tatsache, dass sich außerhalb der dominanten Galaxien weitere Dunkelmaterie und unerkannte Strukturen verbergen, könnten Umwelteinflüsse auf die nächsten Milliarden Jahre eine bedeutsame Rolle spielen. Bisherige Modelle, so gut sie auch sind, müssen sich immer mit dem Vorbehalt beschäftigen, dass nicht alle kosmischen Einflussfaktoren exakt erfasst werden können. Das alles verdeutlicht den aktuellen Forschungsstand: Ungeachtet allen Fortschritts können Wissenschaftler heute keine vorbehaltlose Sicherheit über das zukünftige Schicksal der Milchstraße und Andromeda treffen.

Ob sie verschmelzen oder weiterhin getrennt bleiben, wird von zahlreichen noch ungewissen Faktoren abhängen. Dank der zunehmenden Datenqualität werden jedoch stetig genauere Modelle möglich, die vielleicht in den kommenden Jahrzehnten zu einem deutlicheren Bild führen werden. Das Thema hat nicht nur fundamentale Bedeutung für die Kosmologie, sondern öffnet auch Einblicke in den langfristigen Ablauf von Galaxienentwicklung und -interaktion. Es zeigt, wie dynamisch und unvorhersehbar unser galaktisches Umfeld auf riesigen Zeitskalen ist. Während frühere Publikationen und Anzeigen in den Medien das baldige Ende der Milchstraße durch eine Kollision als sichere Vorhersage präsentierten, ist das tatsächliche Bild um vieles differenzierter.

Es lohnt sich, den Blick auch auf Begleitphänomene wie die künftige Verschmelzung der LMC mit der Milchstraße zu richten. Hier sind sich Forscher wegen der Nähe und der beobachtbaren Struktur relativ sicher, dass diese Kollision innerhalb von ein bis zwei Milliarden Jahren stattfinden wird. Demgegenüber ist die große Milchstraßen-Andromeda-Interaktion mit einer Zeitspanne von mehreren Milliarden Jahren und ungleich höherer Komplexität immer noch schwierig zu beschreiben. Die künftige Entwicklung der Lokalen Gruppe bleibt damit ein spannendes Feld intensiver Forschung, in dessen Verlauf sich Erkenntnisse aus Astrometrie, Dunkler Materie, Galaxienphysik und kosmologischer Simulation gegenseitig ergänzen. Die Symbiose aus hochsensiblen Messinstrumenten wie Gaia und Hubble mit innovativen Simulationsmethoden liefert heute die beste Grundlage, um das galaktische Zusammenspiel besser zu verstehen.

Damit steht fest: Das vermeintliche Schicksal der Milchstraße ist noch nicht geschrieben. Ob der befürchtete Zusammenstoß mit Andromeda Realität wird, muss weiterhin offen bleiben. Eines jedoch zeigt sich klar: Die galaktische Zukunft ist komplexer und unvorhersehbarer, als es populäre Darstellungen oft suggerieren. Die nächste Dekade in der Astrophysik wird vielleicht mehr Licht ins Dunkel bringen – und mit etwas Glück auch uns ein klareres Bild unserer kosmischen Nachbarschaft vermitteln.