Der jüngste Bybit-Hack hat die Kryptowährungswelt erschüttert und eine Debatte über die Sicherheit und Anonymität digitaler Vermögenswerte neu entfacht. Mit einem Diebstahl von etwa 1,4 Milliarden US-Dollar handelt es sich um einen der größten Diebstähle in der Geschichte der Kryptoindustrie. Besonders alarmierend zeigt sich aktuell, dass fast 28 Prozent dieser gestohlenen Gelder inzwischen als unauffindbar gelten, was neue Fragen im Bereich der Rückverfolgung und Regulierung aufwirft. Bybit, eine der weltweit führenden Krypto-Börsen, ist in den Fokus gerückt, nachdem Hacker erfolgreich enorme Summen aus den digitalen Wallets des Unternehmens abgezogen haben. Das Ausmaß und die Raffinesse des Hacks verdeutlichen die wachsenden Risiken, denen selbst große und etablierte Plattformen nicht mehr entkommen können.

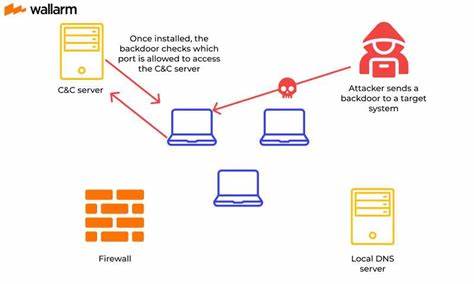

In den initialen Phasen nach dem Angriff gelang es den Sicherheitsexperten, einen Teil der Schadenssumme zu lokalisieren und Spuren zu verfolgen, was erste Hoffnungen auf eine Rückführung der Gelder nährte. Doch im weiteren Verlauf wurden immer mehr Transaktionen anonymisiert oder in komplexe Mischdienste eingespeist, die den Nachverfolgungsprozess erheblich erschweren. Das führt dazu, dass fast ein Drittel des gestohlenen Betrags mittlerweile als vollkommen unauffindbar gilt. Die Experten der Blockchain-Forensik stehen vor der schwierigen Aufgabe, die Bewegungen der Kryptowährung über verschiedene Netzwerke hinweg zu analysieren, die von den Angreifern genutzt werden. Dabei kommen häufig Verschleierungstaktiken wie die Nutzung von Privacy Coins, dezentralen Börsen und Tornado-ähnlichen Mixing-Services zum Einsatz, die es sehr schwer machen, die endgültigen Empfänger zu identifizieren.

Die Analyse des Hacks zeigt, dass die Täter offenbar gut informierte Strategien zur Geldwäsche koordiniert haben, um möglichst schnell und effektiv ihre Spuren zu verwischen. Die dabei verwendeten Methoden setzen neue Maßstäbe in der Komplexität digitaler Kriminalität und stellen sowohl Behörden als auch die Krypto-Community vor große Herausforderungen. Die Reaktion von Bybit auf den Vorfall lässt sich als relativ zügig beschreiben. Die Plattform hat die Sicherheitsvorkehrungen deutlich verschärft, eine gründliche Untersuchung eingeleitet und mit internationalen Strafverfolgungsbehörden kooperiert. Allerdings sorgt die Tatsache, dass ein großer Teil der gestohlenen Mittel bereits verloren scheint, für wachsende Unsicherheit bei den Nutzerinnen und Nutzern.

Für viele Anleger steht nun die Frage im Raum, wie sicher ihre Einlagen auf Plattformen wie Bybit wirklich sind. Der Bybit-Hack hat die Notwendigkeit stärkerer Regulierungen und verbesserter Sicherheitsstandards in der Krypto-Branche verdeutlicht. Experten diskutieren derzeit den Ausbau von Echtzeit-Überwachungsmechanismen und die Implementierung automatisierter Warnsysteme, die potenzielle Risiken frühzeitig erkennen können. Ebenso wird die Bedeutung von Transparenz und Kooperation innerhalb der Branche immer klarer. Der Vorfall zeigt auf, wie wichtig es ist, dass Börsen fortlaufend in technische Innovationen investieren, um Hackerangriffe zu verhindern und die Vertrauenswürdigkeit gegenüber ihren Kundinnen und Kunden zu stärken.

Neben der technologischen Innovation spielt auch die Sensibilisierung der Nutzer eine zentrale Rolle. Viele Sicherheitslücken ergeben sich durch menschliches Versagen, etwa durch Phishing-Attacken oder den unsachgemäßen Umgang mit privaten Schlüsseln. Durch Schulungen und Aufklärung könnten Plattformen wie Bybit dazu beitragen, die Angriffspunkte für Hacker zu minimieren. Die globale Dimension des Hacks macht deutlich, wie grenzüberschreitend die Herausforderungen in der Bekämpfung von Cyberkriminalität geworden sind. Während einzelne Staaten und deren Strafverfolgungsbehörden oft begrenzte Mittel haben, um derartig komplexe Fälle zu bearbeiten, spielt internationale Zusammenarbeit eine entscheidende Rolle.

Die Vernetzung von Ermittlern und der Austausch von Informationen zwischen verschiedenen Behörden könnten künftig der Schlüssel sein, um gestohlene Kryptowährungen zurückzuverfolgen und Täter zu fassen. Die expansive Entwicklung der DeFi-Plattformen (dezentrale Finanzsysteme) hat weitere Möglichkeiten für Angreifer geschaffen, diese für Geldwäschezwecke zu nutzen. Die Kombination aus Dezentralität und Anonymität macht es schwierig, anonyme Transaktionen vollständig zu verhindern, wodurch sich ein regelrechter Wettlauf zwischen Sicherheitsmaßnahmen und kriminellen Machenschaften entfaltet. Die Ereignisse beim Bybit-Hack werfen auch ethische Fragen auf. So wird diskutiert, inwiefern Börsen für die Sicherheit der Kundengelder verantwortlich gemacht werden können, insbesondere wenn Hacker langsame Aufdeckungs- und Reaktionszeiten ausnutzen.

Die Debatte dreht sich ebenfalls um die Haftung bei großen Hacks und die Rolle von Versicherungen innerhalb der Branche. Anleger werden zunehmend dazu ermutigt, ihre Vermögenswerte nicht vollständig der Verwahrung bei Drittanbietern anzuvertrauen, sondern auch eigene Sicherheitsmaßnahmen wie Cold Wallets zu berücksichtigen. Im Zuge dieses Vorfalls haben verschiedene Branchenanalysten vor Augen geführt, dass eine verstärkte Regulierung und technische Absicherung Hand in Hand gehen müssen, um langfristig eine vertrauenswürdige Infrastruktur im Kryptowährungsmarkt zu gewährleisten. Die Zukunft der Kryptosicherheit könnte davon geprägt sein, dass sowohl staatliche Institutionen als auch private Unternehmen innovativ zusammenarbeiten und neue Technologien im Bereich der Künstlichen Intelligenz, Blockchain-Analyse und verifizierter Identitäten zum Einsatz kommen. Abschließend lässt sich festhalten, dass der Bybit-Hack einen Weckruf für die gesamte Kryptowelt darstellt.

Der Verlust von nahezu 28 Prozent der gestohlenen 1,4 Milliarden US-Dollar in einem Zustand, in dem sie nicht mehr verfolgt werden können, unterstreicht eindrucksvoll die Herausforderungen einer digitalen Ökonomie, in der Sicherheit, Transparenz und internationale Zusammenarbeit untrennbar miteinander verbunden sind. Die kommenden Monate werden zeigen, wie weit die Kryptoindustrie und die globale Gemeinschaft sich diesem Problem annehmen und welche Lehren gezogen werden, um künftig vergleichbare Vorfälle zu verhindern. Bis dahin bleibt die Frage offen, ob die betroffenen Gelder jemals zurückgewonnen werden können und welchen Einfluss dieser Vorfall langfristig auf die Vertrauensbasis im Kryptowährungsmarkt haben wird.