In den frühen 1960er Jahren, mitten im Höhepunkt des Kalten Krieges, bestand bei den Vereinigten Staaten eine große Sorge über die Sicherheit und Verlässlichkeit ihrer globalen Kommunikationssysteme. Damals verlief der Großteil der internationalen Gespräche entweder über Unterseekabel oder mittels Funkwellen, die an der natürlichen Ionosphäre der Erde reflektiert wurden. Während die Unterseekabel zuverlässige Übertragungswege darstellten, bestand die Befürchtung, dass diese im Falle eines militärischen Konflikts, vor allem mit der Sowjetunion, sabotiert oder zerstört werden könnten. Die natürliche Ionosphäre hingegen zeigte sich als unzuverlässiger und nicht vorhersehbarer Kommunikationsmittelträger. Vor diesem Hintergrund entstand bei Wissenschaftlern des Massachusetts Institute of Technology (MIT) und dessen Lincoln Laboratory die Idee, eine künstliche Ionosphäre zu schaffen, die dauerhaft stabile Funkverbindungen ermöglichen sollte.

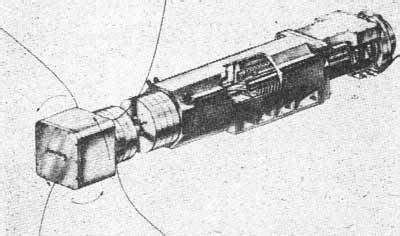

Dieses ambitionierte Vorhaben wurde als Project West Ford bekannt – oder auch als Westford Needles bzw. Project Needles. Das Konzept hinter Project West Ford war besonders innovativ und zugleich ungewöhnlich. Die Forscher planten, eine enorme Anzahl winziger Kupferdipole, die wie Nadeln aussahen, in eine erdnahe Umlaufbahn zu bringen. Diese kupfernen Dipole sollten als passive Antennen dienen, indem sie Funkwellen im Mikrowellenbereich reflektierten und so eine stabile und kontrollierbare Kommunikationslinie ermöglichten.

Ausgelegt war die Größe der Nadeln genau auf die Wellenlänge von etwa 8 GHz, die für die geplanten Funkübertragungen verwendet werden sollten. Die Nadeln waren lediglich 1,78 Zentimeter lang und hatten im Durchmesser wenige Mikrometer – so klein, dass sie im Vergleich zu einer Briefmarke nahezu unsichtbar erschienen. Insgesamt war geplant, eine Ringstruktur von etwa 480 Millionen dieser Kupferdipole in einer mittleren Erdumlaufbahn in einer Höhe von ungefähr 3.500 bis 3.800 Kilometern zu etablieren.

Während sie die Erde umrundeten, sollten die Nadeln ein künstliches reflektierendes Ionosphärenband bilden. Die Neigung der Bahn lag bei etwa 87 bis 96 Grad, wodurch sichergestellt wurde, dass der Ring fast alle Bereiche der Erde abdecken konnte. Die technische Steuerung der Dispersion und Verteilung dieser winzigen Antennen stellte eine große Herausforderung dar, da sie sich nach dem Ausstoßen aus dem Satelliten in der Umlaufbahn möglichst gleichmäßig verteilen mussten, um maximale Effektivität zu erzielen. Der erste Versuch des Projekts fand am 21. Oktober 1961 statt.

Leider scheiterte die Mission zunächst, denn die Verpackung der Nadeln öffnete sich nicht wie geplant, sodass die winzigen Kupferfäden nicht richtig in der Umlaufbahn verteilt wurden. Dieser Misserfolg bedeutete jedoch keine endgültige Absage, und die Wissenschaftler starteten einen weiteren Versuch, der am 9. Mai 1963 erfolgreich war. Bei dieser zweiten Mission konnten die Nadeln freigesetzt und ein funktionierender Ring um die Erde geformt werden. Die Experimente demonstrierten, dass es möglich war, eine künstliche Ionosphäre zu erzeugen, die Funkübertragungen tatsächlich unterstützte.

Das Navy-Observatorium in Haystack, Massachusetts, benannt nach der nahegelegenen Stadt Westford, diente als zentrale Bodenstation und parabolische Empfangsanlage für die Messungen und Empfangstests. Obwohl das Projekt technisch innovativ und für die damalige Zeit bahnbrechend war, stieß West Ford auf erheblichen Widerstand aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Britische Radio- und Optikastronomen zeigten sich besorgt und kritisierten das Vorgehen stark. Die riesige Anzahl metallischer Antennen in der Erdumlaufbahn führte zu beträchtlichen Störungen bei astronomischen Beobachtungen, insbesondere bei Funkwellen-Studien. Die Befürchtung war, dass durch die künstliche Reflexion von Signalen das Weltall mehrheitlich mit diesem Nebel aus Metallnadeln übersät sei und damit langfristige negative Auswirkungen auf Forschung und Weltraumbeobachtung entstünden.

Sogar die renommierte Royal Astronomical Society meldete Proteste an und warnte vor den Folgen. Auf internationaler Ebene eskalierte die Debatte um West Ford weiter. In sowjetischen Medien, insbesondere in der Zeitung Pravda, wurde das Projekt scharf verurteilt und gar als „Verschmutzung des Weltraums“ bezeichnet. Dieser Vorwurf spiegelte damals das gegenseitige Misstrauen zwischen den Supermächten wider, aber auch eine berechtigte Sorge hinsichtlich der wachsenden Problematik von Weltraummüll. Die internationale Gemeinschaft begann, die Nutzung des erdnahen Weltraums als gemeinsames Gut zu betrachten, was im Folgejahr 1967 schließlich zur Formulierung des Outer Space Treaty führte, der den friedlichen und verantwortungsvollen Umgang mit dem Weltraum festschreibt.

Ein bedeutender Bestandteil dieses Vertrags war eine Konsultationsregelung, die Experimente von solch globaler Tragweite künftig durch internationale Abstimmung absichern sollte. Vor den Vereinten Nationen verteidigte der damalige US-Botschafter Adlai Stevenson das Project West Ford eindrucksvoll. Er berief sich auf wissenschaftliche Studien und belegte, dass die Kupfernadeln lediglich für eine begrenzte Zeit, etwa drei Jahre, in der Umlaufbahn verbleiben würden. Aufgrund des Strahlungsdrucks und anderer physikalischer Einflüsse würden sie allmählich in die Erdatmosphäre eintreten und verglühen, sodass langfristige Gefahren einer dauerhaften Verschmutzung vermieden werden könnten. Dennoch blieben gewisse Problemzonen bestehen: Nicht alle Nadeln verteilten sich perfekt; einige verklumpten und bildeten größere Objekte, die auch Jahrzehnte später noch als Weltraummüll gelten.

Bis heute verfolgt die NASA das Schicksal dieser West Ford-Nadeln. Obwohl die Mehrheit der Objekte in den vergangenen Jahrzehnten durch Luftreibung ausgebrannt ist, existieren immer noch einige Klumpen, die von den Überwachungssystemen identifiziert werden können. Nach Angaben von 2023 befinden sich noch etwa 44 größere Fragmente mit einer Größe von über zehn Zentimetern im Orbit. Diese Mengen erscheinen zwar klein im Vergleich zu dem Gesamtschrott in der Erdumlaufbahn, sind jedoch ein Zeugnis dafür, wie auch historisch bedingte Experimente Einfluss auf die langfristige Nutzung des Weltraums haben können. Neben der wissenschaftlichen und politischen Kontroverse hatte Project West Ford auch eine bedeutende technologische Bedeutung.

Es war eines der ersten Experimente, das den potenziellen Nutzen künstlicher Strukturen im Weltraum zur Unterstützung der Kommunikation demonstrierte. Während später Kommunikationssatelliten mit eigenen aktiven Systemen etabliert wurden, zeigte West Ford auf innovative Weise, wie passive Reflektoren eine alternative Lösung bieten können. Die versuchte Schaffung einer künstlichen Ionosphäre war ein Vorläufer für spätere Entwicklungen im Bereich der Raumfahrtkommunikation, bei denen die Beherrschung und Gestaltung des Weltraumumfelds eine zentrale Rolle spielt. Der Erfolg und die daraus resultierende Kontroverse führten letztlich zu einem Umdenken in Bezug auf die Sicherung des Weltraums als globales Gut. Die Lektionen aus Project West Ford flossen nicht nur direkt in den Outer Space Treaty ein, sondern sensibilisierten auch für die Problematik von Weltraummüll.

Heute ist die Vermeidung von unkontrollierter Schrottbildung ein wichtiger Bestandteil aller Raumfahrtmissionsplanungen, was auch auf die frühen Erfahrungen mit Projekten wie West Ford zurückzuführen ist. Rückblickend gilt Project West Ford als ein faszinierendes Beispiel für den Innovationsgeist der Raumfahrtindustrie während des Kalten Krieges, gleichzeitig aber auch als Warnung für das verantwortungsvolle Handeln im Weltraum. Es erinnert daran, dass technologische Experimente, die scheinbar unverzichtbar für militärische oder wissenschaftliche Zwecke erscheinen, über den unmittelbaren Nutzen hinaus auch langfristige Konsequenzen haben können. Die kollektive Wahrnehmung von Weltraum als gemeinsame Ressource führte letztlich zur Entwicklung von internationalen Gesetzen und Standards, die auch heute den friedlichen Einsatz des Orbits regeln. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Project West Ford nicht nur ein einzigartiges technisches Unterfangen war, sondern auch eine bedeutende Rolle in der Geschichte der Weltraumpolitik spielte.

Die Menschen lernten daran, dass Fortschritt im Weltraum stets Hand in Hand mit internationaler Kooperation und verantwortungsvoller Regulierung gehen muss. Die Reste der West Ford Nadeln, obwohl winzig und zum Teil schon verglüht, sind noch heute stille Zeugen dieser Ära – eine Mahnung, wie der Weltraum sowohl Bühne für technische Innovation als auch sensibler Lebensraum für die gesamte Menschheit ist.

![What Is Bitcoin, Exactly? [+ Is This Cryptocurrency The “New Gold”?]](/images/303C4D26-F866-4A26-959F-DE22D5884459)