Die Erstattung von medizinischen Kosten bei ambulanter oder außerplanmäßiger Behandlung ist für viele Versicherte ein entscheidender Faktor, um den finanziellen Schaden im Krankheitsfall zu begrenzen. Besonders relevant wird dies bei Out-of-Network-Leistungen, also wenn Patienten Leistungen außerhalb des regulären Versorgungsnetzes ihres Versicherers in Anspruch nehmen. Aetna, einer der größten Krankenversicherer in den USA, gibt auf seiner Webseite an, dass Erstattungen für Out-of-Network-Leistungen auf Grundlage des 140 %igen Werts des sogenannten Medicare Allowable Rate bemessen werden. Doch entspricht die Realität wirklich dieser öffentlichen Aussage? Eine detaillierte Fallstudie wirft ein Schlaglicht auf eine erhebliche Diskrepanz. Der Fall eines Verbrauchers, Kevin Johnson, der seine Erstattungen seit Anfang 2025 kritisch unter die Lupe genommen hat, bringt eindeutige Hinweise zutage.

Trotz wiederholter Angaben von Aetna, dass die Grundlage ihrer Erstattung die 140 % des Medicare Allowable Rate sei, fiel die tatsächlich erstattete Summe konstant um etwa 25 % niedriger aus als beim Rechenbeispiel, das Johnson selbst erarbeitete. Diese Beobachtung löste eine intensive Untersuchung aus, bei der sowohl die offiziellen Medicare-Kostensätze als auch die von Aetna angegebene Berechnung feinsäuberlich geprüft wurden. Die gesetzliche Grundlage für die Medicare Allowable Rate ist eine regulierte, von der US-Regierung festgelegte Kostenschätzung für medizinische Leistungen, die als Referenz in der Erstattung genutzt wird. Für einen 45-minütigen Psychotherapie-Termin in Manhattan liegt laut Johnsons Recherche der non-facility Preis bei 114,23 US-Dollar pro Sitzung. Multipliziert man diesen Wert mit dem von Aetna angegebenen Faktor von 140 %, ergibt sich ein Erstattungsbetrag von etwa 159,92 US-Dollar, der dem Versicherten für diesen Termin in Rechnung gestellt werden sollte.

Doch in den tatsächlichen Abrechnungen von Aetna tauchte konstant ein Wert von 119,94 US-Dollar auf – exakt 25 % weniger als der errechnete Betrag. Die Krux liegt dabei nicht in einer einmaligen Fehleinschätzung, sondern in einer dauerhaften Differenz, die sich über mehrere Monate hinweg zieht, ohne dass eine Erklärung oder eine Anpassung erfolgt wäre. Auf Nachfrage bestätigte ein Kundenberater von Aetna zwar, dass die interne Berechnung exakt die 140 % des Medicare Allowable Rate als Grundlage verwendet. Eine plausible Erklärung für die Abweichung blieb jedoch aus, abgesehen von einer schwammigen Aussage, dass sich diese Rate angeblich ständig ändere. Auf Nachfrage und nach Rücksprache mit eigenen Analysen vermutet Johnson, dass Aetna systematisch einen Abzug von 25 % auf den angeblichen Erstattungsbetrag vornimmt.

Dieses Vorgehen könnte als inoffizielle Strategie zur Kostenminimierung gesehen werden, indem eine Rechengrundlage vorgegeben wird, die offiziell kommuniziert wird, faktisch jedoch durch einen festen Abschlag reduziert wird. Das Ergebnis ist ein Erstattungsbetrag, der deutlich unter den eigenen Versprechungen liegt, aber minimal genug ist, um nicht sofort Misstrauen zu wecken. Die Problematik liegt zudem in der mangelnden Transparenz seitens des Versicherers. Johnson erhielt auf seine Reklamationen lediglich ein Formular zur schriftlichen Beschwerde, ohne klare Nachweise oder eine detaillierte Aufstellung, wie sich die Erstattungsbeträge zusammensetzen. Somit bleibt der Verdacht bestehen, dass Versicherungskunden systematisch weniger Geld erstattet bekommen, als ihnen rechtlich oder vertraglich zusteht – oder als es die eigenen veröffentlichten Informationen suggerieren.

Außerdem sind HCPCS-Codes (Healthcare Common Procedure Coding System) und MAC-Codes (Medicare Administrative Contractor), welche die Grundlage für die Berechnung bilden, zeitlich limitiert gültig und werden regelmäßig aktualisiert. Eine mögliche Begründung seitens Aetna für niedrigere Erstattungen könnte sich auf eine angebliche Veränderung oder Veralterung dieser Codes stützen. Dies würde aber eine Änderung bei allen Abrechnungen implizieren, nicht jedoch eine konstante Differenz über mehrere Monate. Auch dies wurde von Johnson widerlegt, da die Codes zumindest im betrachteten Zeitraum unverändert gültig waren. Die Konsequenzen dieser Untersuchung sind weitreichend.

Für Versicherte bedeutet es, dass sie bei der Inanspruchnahme von Leistungen außerhalb des regulären Versicherernetzes besonders aufmerksam sein müssen. Der Glaube an die automatische Erstattung in Höhe von 140 % des Medicare Allowable Rate kann zu einer finanziellen Fehleinschätzung führen, wenn tatsächlich nur 75 % dieses Wertes ausbezahlt werden. Diese Erkenntnis sollte auch politische Entscheidungsträger, Verbraucherschützer und Gesundheitsökonomen alarmieren. Die Versicherungsgesellschaften sollten zu mehr Transparenz und nachvollziehbaren Abrechnungsmethoden verpflichtet werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass Versicherte nicht durch intransparente Kostenreduktionen belastet werden, die ihnen bisher nicht bewusst sind.

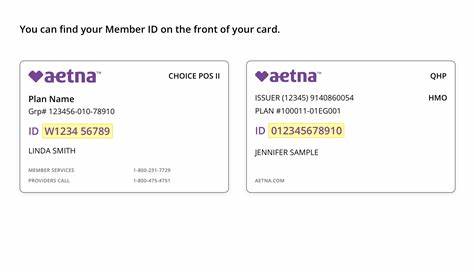

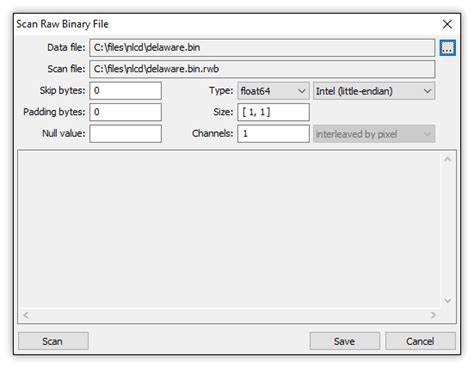

Auf individueller Ebene empfiehlt es sich, die eigenen Abrechnungen genau zu prüfen und gegebenenfalls eigene Nachforschungen anzustellen. Ausgangspunkt sind dabei Informationen der offiziellen Medicare-Webseite, auf denen man unter Angabe der HCPCS- und MAC-Codes die referenzierten Erstattungssätze einsehen kann. Bei Zweifeln sollte der Versicherer direkt kontaktiert werden. Kommt es zu keiner zufriedenstellenden Klärung, kann der Gang zu unabhängigen Stellen oder eine rechtliche Beratung angebracht sein. Zusammenfassend zeigt der vorliegende Fall eine deutliche Diskrepanz zwischen öffentlichen Versprechungen eines Krankenversicherers und dem tatsächlichen Erstattungsverhalten.

Die 25 %-ige Differenz zwischen behaupteter und tatsächlich gezahlter Rückerstattung bei Aetna ist nicht nur ärgerlich für Betroffene, sondern wirft auch Fragen nach der Fairness und Transparenz im amerikanischen Krankenversicherungssystem auf. Der Patient in diesem Fall hat durch eigene Recherche und hartnäckige Nachfrage auf eine mögliche systematische Unterzahlung aufmerksam gemacht. Obwohl keine unmittelbare Korrektur vergangener Ansprüche erfolgte, gibt die Versicherung zumindest zu, den Fehler in zukünftigen Fällen zu beheben. Für andere Betroffene kann dieses Wissen ein wichtiger Hinweis sein, um die eigenen Ansprüche nicht einfach als gegeben hinzunehmen. Die Thematik widerlegt außerdem ein verbreitetes Missverständnis: Öffentlich kommunizierte Erstattungsprozentsätze oder -grundlagen müssen nicht zwingend korrekt angewandt werden.

Die Komplexität des Abrechnungswesens bietet Raum für Abweichungen, die auf den ersten Blick kaum erkennbar sind. Daher ist es für Versicherte umso wichtiger, eigene Daten und Abrechnungen kritisch zu hinterfragen. Eine Konsequenz daraus wäre, dass Versicherer mehr Verantwortung für transparente und nachvollziehbare Erstattungen übernehmen sollten. Eine einheitliche Regelung oder zumindest umfassendere Offenlegung der tatsächlichen Erstattungsverfahren würde den Versicherten helfen, zu verstehen, worauf ihre Erstattungen basieren und um wie viel sie gegebenenfalls gekürzt werden. Abschließend stellt Kevin Johnsons Untersuchung einen Weckruf dar: Im komplexen Feld der Krankenversicherungen lohnt es sich, als Kunde genau hinzuschauen.

Die Diskrepanz von 25 %, insbesondere im Bereich der Out-of-Network-Behandlungen, lässt sich schnell in erhebliche finanzielle Einbußen umrechnen. Aufklärung, unabhängige Kontrolle und gegebenenfalls rechtliche Schritte können hier helfen, fairere Ergebnisse für alle Beteiligten zu erzielen.