Im Laufe der Geschichte der Technologie hat sich ein Muster manifestiert, das sich stetig wiederholt. Neue Systeme entstehen, die enormes Potenzial erzeugen, indem sie Verbindungen schaffen – sei es in Form sozialer Netzwerke, Verhaltensgraphen oder Aufmerksamkeitsindikatoren. Zu Beginn wirken diese Systeme offen und verteilt, scheinbar zum Nutzen aller Teilnehmer konzipiert. Doch sobald die dahinterliegenden Daten wertvoll genug werden, errichten die Betreiber Mauern. Plattformen werden privat, der Zugang wird restriktiver und die Wertschöpfung verschiebt sich zu den Eigentümern dieser Netzwerke.

Dieses Phänomen kennen wir bereits aus der Entwicklung sozialer Netzwerke, der Suchmaschinenwirtschaft und der Welt der Onlinewerbung. Jetzt steht die nächste große Veränderung bevor - und zwar im Bereich des digitalen Gedächtnisses. Moderne Künstliche Intelligenz baut persistente Gedächtnissysteme, die weit detaillierter und tiefgründiger sind als alles zuvor. Diese umfassen umfassende Interaktionshistorien, die verschiedene Kontexte und Plattformen übergreifen, emotionale Profile, die aus Sprache und Verhalten erschlossen werden, sowie Überzeugungsstrukturen, die durch iterative Analyse modelliert werden. Darüber hinaus werden Verhaltensvorhersagen immer präziser und subtiler, sodass sie im Alltag kaum noch wahrgenommen werden.

Diese Datensätze gehen weit über einfache Klickzahlen oder Freundeslisten hinaus: Sie bilden die Essenz der Identität eines Nutzers ab. Wer die umfangreichste und differenzierteste Gedächtnisspur eines Nutzers kontrolliert, beherrscht die Personalisierung der Zukunft. Für neue Anwendungen bedeutet dies, dass sie vor einer großen Herausforderung stehen: Sie müssen entweder mühsam neu anfangen und die Erinnerungssysteme von Grund auf neu aufbauen oder sich auf die großen Technologieunternehmen verlassen, die bereits Besitzansprüche an diese Daten erheben. Gedächtnis fungiert damit nicht länger nur als Mittel zur Steigerung von Engagement. Es beeinflusst künftig maßgeblich Entscheidungen, zwischenmenschliche Beziehungen, Ambitionen und die Loyalität von Nutzern.

Diese Form der Nutzerbindung und Wertschöpfung ist tiefgreifender und umfassender als alles, was der digitale Raum bisher gesehen hat. Die Möglichkeit, diesen Trend zu beeinflussen oder gar zu stoppen, wird immer kleiner. Es bleibt wenig Zeit, um alternative Modelle als Maßstab zu etablieren. Besonders wichtig ist es, dass Gedächtnisse von Anfang an nutzerorientiert gestaltet werden. Sie müssen mobil und portabel sein, damit Nutzer ihre Daten eigenständig mitnehmen können, ohne an bestimmte Plattformen gebunden zu sein.

Zugleich sollten sie hauptsächlich lokal verwaltet werden, um Datenschutz und Kontrolle zu erhöhen. Klare Berechtigungskonzepte sind essenziell, damit Nutzer genau wissen, wer welche Daten verwenden darf. Darüber hinaus sollte die Möglichkeit zur jederzeitigen Widerrufbarkeit der Datennutzung selbstverständlich sein. Geschieht dies nicht, droht erneut eine Versiegelung der Daten durch wenige Großkonzerne, verbunden mit Weiterverkauf und Optimierung im Sinne ihrer Geschäftsinteressen – oftmals auf Kosten der Nutzer. Während wir bisher vor allem den Verlust von Freundeslisten, Klickverläufen oder Likes erleben mussten, steht jetzt das gesamte geistige Profil eines Menschen auf dem Spiel.

Die Speicherungen reichen bis ins Innerste dessen, was eine Persönlichkeit ausmacht. Die Digitalisierung dieser Ebene verändert das Verständnis von Identität selbst. Staatliche Regulierung, technische Innovationen und gesellschaftliche Debatten müssen sich diesem Thema dringend widmen. Nur durch Bewusstsein und gemeinsames Handeln lässt sich verhindern, dass die zukunftsweisende Technologie zur Online-Gefängnisarchitektur wird. Die Kraft der Erinnerung und des Gedächtnisses birgt ein enormes Potenzial, das weit über Unterhaltung oder personalisierte Werbung hinausgeht.

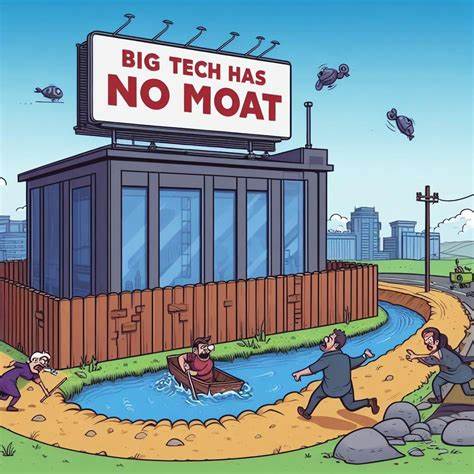

Wenn der Nutzer die Hoheit über seine eigenen Daten wahrhaftig zurückgewinnt, können Erinnerungsgraphen als Fundament neuer Formen von Freiheit, Kreativität und sozialer Interaktion dienen. Große Technologieunternehmen stehen vor einem Wendepunkt. Sie können ihre Dominanz festigen, indem sie das Gedächtnis als unantastbare Burg einrichten. Oder sie können einen Wandel einleiten, der individuelle Rechte stärkt und offene Innovationen fördert. Der Ausgang dieser Entwicklung wird maßgeblich die Zukunft unserer digitalen Gesellschaft bestimmen.