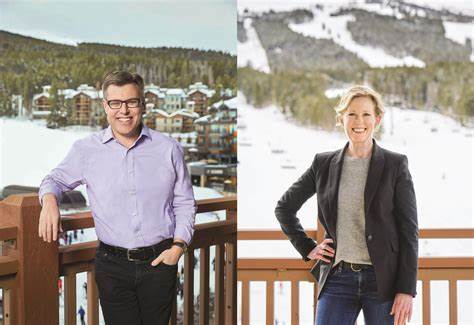

Die internationalen Handelsbeziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union befinden sich in einer Phase bedeutender Verhandlungen und Veränderungen. Insbesondere die jüngsten Gespräche rund um Handelszölle, wirtschaftliche Barrieren und regulatorische Rahmenbedingungen werfen wichtige Fragen für Unternehmen, Verbraucher und politische Entscheidungsträger auf beiden Seiten des Atlantiks auf. Stephen Miran, Vorsitzender des Council of Economic Advisers (CEA) im Weißen Haus, hat kürzlich in einem ausführlichen Gespräch über die laufenden EU-US-Handelsgespräche, die Auswirkungen der aktuell eingeführten Zölle sowie die Deregulierungsinitiativen der Trump-Administration Stellung genommen. Seine Einschätzungen bieten wertvolle Einblicke in die komplexe Wirklichkeit wirtschaftlicher Politik und deren Folgen auf globaler Ebene. Die wirtschaftspolitische Landschaft wird derzeit stark durch internationale Handelsbeziehungen geprägt, was angesichts der zunehmenden Globalisierung und Vernetzung der Märkte nicht überraschend ist.

Der Dialog zwischen den USA und der EU ist dabei von besonderer Bedeutung, da beide Wirtschaftsblöcke als treibende Kräfte des Weltwirtschaftssystems gelten. Stephen Miran hebt in seiner Analyse hervor, dass aktuelle Gespräche mit der EU vor allem darauf abzielen, bestehende Handelshemmnisse abzubauen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu vertiefen. Ein zentrales Thema ist dabei der Umgang mit Importzöllen, die in den letzten Jahren als Instrument wirtschaftspolitischer Strategie verstärkt eingesetzt wurden. Interessant ist dabei Mirans Einschätzung zu den aktuell erhobenen Zöllen, die auf einem universellen Basissatz von zehn Prozent liegen. Er argumentiert, dass diese Höhe der Zölle zwar spürbar sei, jedoch nicht in dem Maße, dass sie ernsthafte negative Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft bewirken würde.

Dies bedeutet, dass die Wirtschaft bislang relativ widerstandsfähig auf diese Maßnahme reagiert hat, wenngleich einzelne Branchen oder Unternehmen durchaus Herausforderungen erleben könnten. Die Analyse zeigt, dass Zölle duale Wirkungen entfalten können. Einerseits schützen sie heimische Produzenten vor Konkurrenz aus dem Ausland, was kurzfristig bestimmte Industrien stärkt. Andererseits führen höhere Kosten für importierte Waren oft zu höheren Verbraucherpreisen, was die Kaufkraft schwächt. Im Falle der US-EU-Beziehung wird gegenwärtig über eine ausgewogene Lösung verhandelt, die es ermöglicht, Handelshindernisse zu minimieren und gleichzeitig die Interessen beider Seiten zu wahren.

Ein weiterer bedeutender Aspekt, den Miran in seinen Ausführungen beleuchtet, ist die Deregulierungspolitik der Trump-Administration. Ziel dieser Maßnahmen ist es, wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu vereinfachen, Bürokratie abzubauen sowie Innovations- und Wettbewerbspotenziale zu fördern. Durch weniger strikte Regulierung sollen Unternehmen mehr Freiräume erhalten, um effizienter zu agieren und schneller auf Marktveränderungen zu reagieren. Dies soll die Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Wirtschaft stärken und langfristig zu mehr Wachstum und Beschäftigung führen. Die Initiative steht allerdings auch in der Kritik, da einerseits soziale und ökologische Standards nicht vernachlässigt werden dürfen, andererseits die Gefahr besteht, dass eine zu starke Deregulierung zu Marktverzerrungen und Risiken für Verbraucher führen könnte.

Stephen Miran betont jedoch, dass die Umsetzung in diesem Bereich mit Bedacht erfolgt, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Freiheit und Verantwortung sicherzustellen. Die wirtschaftlichen Wechselwirkungen zwischen der EU und den USA werden zudem durch globale Entwicklungen beeinflusst. Technologischer Fortschritt, geopolitische Spannungen und Veränderungen in den Lieferketten spielen eine wichtige Rolle. Diese Faktoren wirken sich auf die Handelsströme und Investitionsentscheidungen aus und erfordern eine agile und vorausschauende Wirtschaftspolitik. In diesem Kontext ist die Rolle der wirtschaftlichen Beratung im Weißen Haus von bedeutender Tragweite.

Der Council of Economic Advisers trägt dazu bei, politische Entscheidungen evidenzbasiert zu gestalten und potenzielle Folgen für die Binnenwirtschaft sowie für die internationale Positionierung der USA abzuschätzen. Die Zusammenarbeit mit europäischen Partnern ist dabei ein zentraler Pfeiler, um den globalen Herausforderungen gemeinsam begegnen zu können. Abschließend unterstreicht Miran, dass die zukünftigen Verhandlungen mit der EU weiterhin von einem konstruktiven Dialog geprägt sein sollten. Die wirtschaftliche Verflechtung zwischen beiden Seiten ist zu eng, als dass Konflikte auf Dauer bestehen könnten. Durch gegenseitiges Verständnis und Kompromissbereitschaft lassen sich nachhaltige Lösungen finden, die sowohl den Wohlstand als auch die Stabilität der Märkte sichern.

Der Blick auf die Zölle zeigt, dass moderat angesetzte Importgebühren zwar steuernde Effekte entfalten, aber nicht zwangsläufig die gesamte Wirtschaft ausbremsen müssen. Die Deregulierung als Teil der wirtschaftspolitischen Agenda zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern, ohne dabei essentielle Schutzmechanismen aufzugeben. Insgesamt steht fest, dass die transatlantische Wirtschaftsbeziehung sich in einem dynamischen Wandel befindet, der sorgfältig begleitet und gestaltet werden muss. Die Aussagen von Stephen Miran bieten wichtige Orientierungspunkte, wie wirtschaftspolitische Maßnahmen im Spannungsfeld zwischen Protektionismus, Freihandel und regulatorischer Steuerung sinnvoll implementiert werden können, um langfristiges Wachstum und Stabilität zu gewährleisten.