In der Welt der Softwareentwicklung erlebt man immer wieder eine spannende Gegenbewegung zum Trend immer größerer, komplexerer Programme. Immer mehr Entwicklerinnen und Entwickler widmen sich der Kunst und Wissenschaft kleiner Programme und minimalistischer Programmiersprachen. Doch was genau fasziniert an diesen kleinen, teilweise sogar winzigen Codeschnipseln und einfach strukturierten Sprachen? Warum zieht die Idee, Code auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, heute so viele Menschen in ihren Bann? Um diese Fragen zu beantworten, lohnt sich ein tieferer Blick auf die unterschiedlichen Facetten kleiner Programme und ihrer Sprachen. Kleine Programme sind in erster Linie zugänglich. Wenn man vor Code steht, der aus zweihundert Zeilen besteht, fühlt man sich viel eher eingeladen, ihn zu lesen, als vor einem Code mit zweitausend oder gar zwanzigtausend Zeilen.

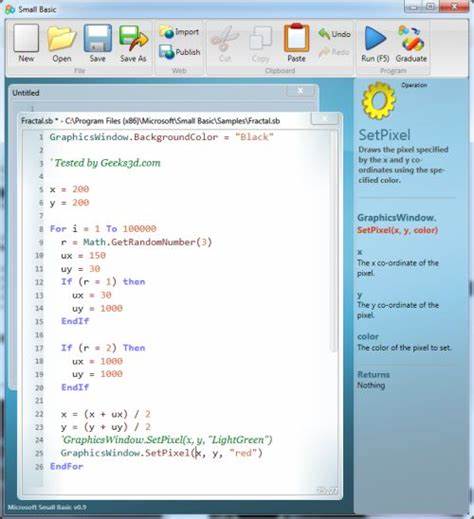

Die Konzentration auf kurze, kompakte Programme erlaubt es, die Funktionsweise viel schneller zu erfassen. Besonders der Überraschungsmoment spielt eine große Rolle: Ein Programm, das eine komplexe Funktion in nur zwanzig Zeilen erledigt, wenn man eigentlich mit zweitausend gerechnet hat, erregt automatisch mehr Aufmerksamkeit. Kleine Programme, wie zum Beispiel DOM-Diffing-Bibliotheken mit minimalem Quellcode, sind perfekte Beispiele dafür. Sie zeigen, dass es möglich ist, Aufgaben effizient und elegant zu lösen, ohne einen enormen Aufwand an Code zu benötigen. Ein besonders beeindruckendes Beispiel für maximale Verdichtung ist ein sogenannter „Tiny Forth“ mit nur 46 Bytes, dessen roher Maschinencode sogar direkt präsentiert wird.

Obwohl für viele das Verstehen von Rohmaschinencode äußerst schwierig erscheint, zeigt genau diese Miniaturisierung, wie gut sich komplexe Konzepte in extrem kleinen Paketen zusammenfassen lassen. Solche Artefakte wirken nicht abschreckend, sondern geradezu einladend, weil sie eine gewisse überschaubare Herausforderung darstellen und das Gefühl vermitteln, das Programm irgendwann nachvollziehen zu können. Wer sich mit kryptischem, dennoch faszinierendem Code beschäftigt, wird auch auf extrem dichten C-Code stoßen, wie das Beispiel eines 122 Zeilen umfassenden Array-basierten Sprachinterpreters für die Programmiersprache J illustriert. Solche Programme beweisen, wie kreative Köpfe mit minimalem Quellcode bedeutende Funktionalitäten realisieren. Sie sind nicht nur kleine technische Wunderwerke, sondern auch Inspirationsquellen für andere Entwickler.

Kleinere Programme sind oft nicht nur technisch interessant, sondern auch ästhetisch ansprechend. Ein Paradebeispiel bildet William Byrds Lisp-Interpreter, der – kaum mehr als eine Handvoll Funktionen und wenige syntaktische Regeln – zeigt, wie viel Ausdruckskraft und Eleganz sich in überschaubaren Codezeilen verbergen können. Lisp zeichnet sich durch eine besondere Balance zwischen Einfachheit im Syntaxdesign und enormer Ausdrucksstärke aus. Diese Kraft minimiert den syntaktischen Ballast und erlaubt dadurch eine maximale Konzentration auf das Wesentliche. Ein weiterer Aspekt kleiner Programme ist die praktische Frage nach ihrem Nutzen.

Code-Golfing, also das Schreiben von Programmen mit möglichst wenigen Zeichen, wird oft als reines Freizeitvergnügen betrachtet. Doch dahinter steckt mehr als bloßer Spieltrieb: Es offenbart fundamentale Einsichten über die minimale Komplexität eines Problems oder einer Aufgabe. Wenn ein komplexes Konzept, etwa ein Raytracer, auf die Größe einer Visitenkarte passt, liefert das eine tiefgehende Aussage über dessen notwendige Komplexitätsuntergrenze. Die Wissenschaft der Kolmogorov-Komplexität quantifiziert genau diesen denkbaren minimalen Codeumfang, der ein Objekt oder eine Funktion erzeugen kann. Code-Golfer tragen damit indirekt zum kollektiven Wissen über die fundamentale Natur von Algorithmen und Programmen bei.

Neben dem Programmcode selbst ist die Größe der Programmiersprache ein zentrales Thema. Die kleinsten und gleichzeitig mächtigsten Sprachen gehören zu den sogenannten „Minimalsprachen“. Assembly ist ein Beispiel für eine Sprache mit unglaublich einfacher Syntax, die jedoch intensive Kenntnisse bezüglich Architektur und Prozessor benötigt. Ihre geringe Ausdrucksstärke wird durch ihre Dichte an Kontrollflusselementen und den direkten Bezug zur hardwaregetragenen Logik ausgeglichen. Etwas außergewöhnlich ist auch SNOBOL, das zwar wie Assembly sehr rigide Kontrollstrukturen besitzt, dabei jedoch eine String-verarbeitende Domäne bedient, was es in seiner Wirkungsweise einzigartig macht.

Wenn man von resilienten, kleinen Sprachen mit hohem Abstraktionsniveau spricht, stechen unter anderem Forth, Lisp und Tcl hervor. Forth hat eine minimalistische Syntax, bei der das Leerzeichen das zentrale syntaktische Element ist. Trotz oder gerade wegen dieser Schlichtheit ist Forth ein äußerst flexibles Werkzeug, das erstaunliche Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit bietet. Lisp besticht durch eine sehr kleine Kernsprache und äußerst einfache Syntax, die eine enorme Ausdrucksstärke hervorbringt. Tcl beeindruckt durch sein stringbasiertes Konzept, wodurch sich in Tcl sogar eigene Sprachkonstrukte und DSLs erstellen lassen – ähnlich wie bei Forth und Lisp.

Trotz ihrer Übersichtlichkeit verlangen diese Sprachen jedoch ein Umdenken gegenüber klassischen prozeduralen Sprachen mit Algol-artiger Syntax. Für Programmierende, die eine leichte Lernkurve bevorzugen, bietet die Sprache Lua eine gelungene Mischung aus Einfachheit und Ausdruckskraft. Der Kern von Lua ist so kompakt, dass das komplette Sprachreferenzhandbuch in wenigen Dutzend Seiten zusammengefasst werden konnte. Somit ist Lua nicht nur überschaubar, sondern auch praktisch nutzbar, etwa im Bereich Spieleentwicklung oder eingebetteter Systeme. Vergleichbar klein ist JavaScript in seinem Kern.

Es basiert auf nur wenigen Elementen wie Funktionen, Arrays und Objekten, die sich als Schlüssel-Wert-Sammlungen eignen. JavaScript verbindet damit kompakte Sprachelemente mit der enormen Flexibilität moderner Webumgebungen. Jenseits von Sprache und Programmcode entscheidet auch die Standardbibliothek stark über den Umfang einer Programmiersprache. Umfangreiche Bibliotheken eröffnen vielen Nutzern tiefgehende Möglichkeiten, führen aber auch zu komplexeren Lernkurven. Die Größe einer Bibliothek stellt wiederum eine Größe-gegen-Ausdrucksstärke-Abwägung dar, ähnlich wie bei der Programmiersprache selbst.

Ein Beispiel hierfür ist die JavaScript-Bibliothek Ramda, bei der das Erlernen bereits einer kleineren Funktionalitätsmenge neue Programmierparadigmen eröffnet und zusätzliche Tiefe schafft. Der Mensch selbst hat eine natürliche Faszination für kleine Dinge, was sich durch die Liebe zu Miniaturen, Puppenhäusern oder Modellen gut illustrieren lässt. Diese Begeisterung zieht sich auch auf den Bereich der kleinen Programme und Sprachen durch. Kleine Projekte wirken zugänglicher, „kontrollierbarer“ und weniger abstrakt oder einschüchternd als große Softwarewelten. Sie fördern ein Gefühl von Ordnung und Beherrschbarkeit gegenüber einer sonst oft chaotischen Umgebung.

Miniaturisierung erlaubt so niedrigschwellige Experimente und schnelle Lernerfolge, die Vertrauen aufbauen. Wissenschaftliche und kulturelle Betrachtungen belegen, dass die Verkleinerung von Dingen ihnen eine gewisse Anziehungskraft verleiht, weil sie „süßer“, zugänglicher und damit verständlicher wirken. Diese resoniert auch im Programmierkontext. Kleine, elegante Programme vermitteln dem Betrachter die Möglichkeit eines tiefen Verständnisses, womit sie eine perfekte Schnittstelle zwischen Lernen, Freude und Leistung bilden. In der Softwaregeschichte spiegeln sich viele große Innovationen als Aneinanderreihung zahlreicher kleiner Erfolge wider.

Das Entwickeln und Verstehen kleiner Programme lehrt, komplexe Systeme in überschaubare Einheiten zu zerlegen und beherrschbar zu machen. Kleine Programmiersprachen und Programme bieten also nicht nur ästhetischen und didaktischen Wert, sie wirken auch identitätsstiftend, indem sie den Entwickelnden das Gefühl der Kontrolle und Meisterschaft vermitteln. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Faszination an kleinen Programmen und minimalistischen Sprachen tief in menschlichen Bedürfnissen nach Ordnung, Lernfähigkeit und Ausdruckskraft verwurzelt ist. Wer sich auf die Herausforderung einlässt, in kleinen Rahmenräume zu denken und zu programmieren, wird mit überraschender Einfachheit und erstaunlicher Vielseitigkeit belohnt. Diese Miniaturwelten dienen als ideale Spielwiesen für Kreativität, Experiment und tiefes Verständnis.

So wird klar, dass wenig oft mehr ist – gerade wenn es um Software geht.