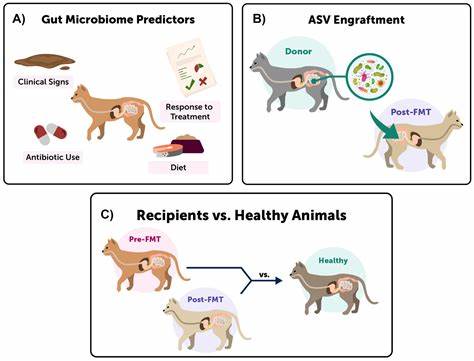

Das Mikrobiom des Darms ist ein komplexes Ökosystem, das eine wichtige Rolle für die Gesundheit des Wirts spielt. Es beeinflusst von der Verdauung über das Immunsystem bis hin zu Stoffwechselprozessen nahezu jeden Aspekt unseres Wohlbefindens. Im medizinischen und wissenschaftlichen Bereich gewinnen Methoden zur Wiederherstellung eines gesunden Mikrobioms nach Störungen immer mehr an Bedeutung. Diese Störungen, häufig verursacht durch den Einsatz von Antibiotika, können eine Dysbiose hervorrufen, also ein Ungleichgewicht in der mikrobiellen Gemeinschaft des Darms. Eine populäre Therapie zur Korrektur solch einer Dysbiose ist die fäkale Mikroben-Transplantation (FMT), bei der Mikrobiota von gesunden Spendern auf den erkrankten Empfänger übertragen werden.

Neueste Erkenntnisse aus einer wegweisenden Studie an Mäusen legen nahe, dass die Ernährung eine entscheidende, wenn nicht sogar überlegene Rolle bei der Wiederherstellung und Erhaltung der Darmflora spielen könnte und FMT in einigen Fällen weniger wirksam als eine gezielte Diät ist. Die Studie wurde von einem internationalen Forscherteam durchgeführt und kürzlich im renommierten Fachjournal Nature veröffentlicht. Sie widmet sich der Frage, wie sich das Darmmikrobiom von Mäusen nach einer antibiotikainduzierten Dysbiose erholt und vergleicht dabei die Effekte einer kontrollierten Standarddiät mit jenen einer westlichen, ballaststoffarmen und fettreichen Ernährung. Im Zentrum der Untersuchung stand zudem die Wirkung von fäkalen Mikroben-Transplantaten (FMT) im Kontext verschiedener Diäten. Ein zentrales Ergebnis der Forschung ist, dass Mäuse, die nach der antibiotischen Behandlung auf eine reguläre, ballaststoffreiche Nahrung gesetzt wurden, eine deutlich schnellere und umfassendere Wiederherstellung der mikrobiellen Diversität und Funktionalität zeigten als ihre Artgenossen, deren Ernährung der westlichen Diät entsprach.

Die westliche Ernährung zeichnet sich durch hohe Fettgehalte und einen Kohlhydratmangel aus, besonders an den für die Mikroben lebenswichtigen Ballaststoffen. Diese Ernährungsweise fördert bekanntlich die Entstehung von sogenannten „Dominanztaxa“ im Darm, also einzelner Bakterienstämme, die das verfügbare Mikrobiom-Nährstoffspektrum monopolartig vereinnahmen und dabei die Vielfalt sowie die syntrophen, also zur gegenseitigen Förderung dienenden, mikrobiellen Interaktionen stark einschränken. Solche Einschränkungen wirken sich negativ auf die Fähigkeit des Mikrobioms aus, funktionell und resistent gegenüber Störungen zu sein. Metabolische Modellierungen, basierend auf den bakteriellen Genomen und deren möglichen Stoffwechselwegen, unterstreichen die Bedeutung einer präzisen Nährstoffumgebung zur Wiederherstellung des Mikrobioms. Sie zeigen ein unterschiedlich stark ausgeprägtes Netzwerk von Nahrungsmittelaustausch und ‑verwertung zwischen verschiedenen Bakterienarten.

Während sich in der regulären Diät eine weitaus größere syntrophische Gemeinschaft entwickelt, die vielfältige Kohlenhydrate besser nutzt, dominiert in der westlichen Ernährungsgruppe ein einzelnes Bakterium, das die verfügbaren Ressourcen ohne wesentliche Beigaben für andere Mikroorganismen ausschöpft. Dieses Fehlen von Zusammenarbeitsmechanismen innerhalb des Mikrobioms kann die Resistenz gegenüber Pathogenen und die allgemeine Stabilität erheblich beeinträchtigen. In weiteren Experimenten wurden die Mäusegruppen mit mikrobiellen Transplantaten behandelt, um die Wiederherstellung des Mikrobioms zu fördern. Überraschenderweise zeigte die Gruppe, die ausschließlich von der Ernährung profitierte, eine deutlich schnellere Regeneration als jene, die zusätzlich eine FMT erhielt. Die Wirkung der mikrobiellen Transplantation war zudem stark abhängig von der vorausgegangenen Ernährung: Nur bei Mäusen, die auf der ballaststoffreichen Standarddiät waren, konnte FMT eine merkliche Zusatzwirkung entfalten.

Die Ergebnisse weisen demnach darauf hin, dass eine gezielte Ernährung nicht nur essenziell für die Wiederherstellung eines gesunden Mikrobioms ist, sondern auch eine notwendige Voraussetzung, damit FMT erfolgreich wirken kann. Von besonderer Relevanz ist auch die Beobachtung, dass Mäuse, die nach der Antibiotikabehandlung weiter mit der westlichen Diät versorgt wurden, eine erhöhte Anfälligkeit gegenüber Infektionen mit dem Darmpathogen Salmonella enterica Serovar Typhimurium zeigten. Dieser Erreger kann bei geschwächtem Mikrobiom leichter Fuß fassen und Entzündungen sowie schwere Darmerkrankungen hervorrufen. Die Betroffenen hatten zudem eine verstärkte Entzündungsreaktion und beeinträchtigte Abwehrmechanismen. Dies unterstreicht die praktischen Risiken einer unausgewogenen Ernährung gerade in zeitlichen Phasen der Mikrobiom-Rekonvaleszenz und verdeutlicht, wie entscheidend die Wahl der Nährstoffe für die Gesundheit sein kann.

Die Studie stellt somit gängige Annahmen über die Überlegenheit von FMT infrage. Obwohl diese Therapieform vielfach als innovativ und vielversprechend gilt, ist ihre Effektivität offensichtlich eng an die Umgebungsbedingungen des Wirtes gekoppelt. Eine mangelhafte Ernährung limitiert nicht nur die mikrobiologische Vielfalt, sondern verhindert auch die optimale Integration der transplatierten Mikroorganismen ins bestehende Darmökosystem. Die Autoren plädieren deshalb dafür, bei Behandlungen von Dysbiosen verstärkt auf diätetische Interventionen zu setzen, bevor invasive Methoden wie FMT angewendet werden. Dies kann nicht nur eine risikoärmere Alternative darstellen, sondern bietet zudem natürliche und nachhaltige Wege zur Förderung einer resilienten Darmflora.

Diese Forschung erweitert das Verständnis der komplexen Wechselwirkungen zwischen Ernährung, Darmmikrobiom und Gesundheit. Insbesondere führt sie der wissenschaftlichen Gemeinschaft und klinischen Praxis vor Augen, dass Ernährungsstrategien mit ausreichend komplexen Kohlenhydraten und Ballaststoffen unverzichtbar für die Erhaltung der mikrobiellen Biodiversität sind. Sie wirken nicht nur präventiv gegen die Belastungen durch Medikamente und pathogene Keime, sondern verbessern auch die Heilung nach mikrobiellen Störungen. Darüber hinaus könnten die Erkenntnisse den Weg für neue therapeutische Ansätze ebnen, bei denen individuell angepasste Diätpläne die Basis für eine Mikrobiomtherapie bilden. Die Integration metabolischer Modellierungen und mikrobieller Analysen ermöglicht es künftig, Ernährungsempfehlungen so zu gestalten, dass sie gezielt die notwendigen mikrobiellen Gemeinschaften unterstützen und stärken.

Die Herausforderungen in der medizinischen Anwendung liegen jedoch weiterhin in der Übersetzung dieser Tierstudien auf den Menschen. Der menschliche Darm weist eine noch komplexere mikrobiologische Landschaft und heterogenere Ernährungsgewohnheiten auf. Trotzdem bieten die Ergebnisse starke Indizien für den zentralen Einfluss der Ernährung auf die Mikrobiomdynamik. Für die Öffentlichkeit bedeutet dies, dass eine bewusste und ausgewogene Ernährung, die reich an pflanzlichen Ballaststoffen ist, nicht nur zur allgemeinen Gesundheit beiträgt, sondern vor allem auch die mikrobielle Widerstandsfähigkeit des Darms nach Antibiotikabehandlungen oder anderen Einflüssen fördert. Ein Fokus auf natürliche und vielfältige Nahrungsquellen kann so langfristig Erkrankungen vorbeugen und die Darmgesundheit stärken.

Zusammenfassend zeigt die aktuelle Forschung, dass eine maßgeschneiderte Ernährung eine zentrale Rolle bei der Wiederherstellung des Darmmikrobioms spielt und die Wirksamkeit weiterer therapeutischer Maßnahmen wie der mikrobiellen Transplantation maßgeblich beeinflusst. Der Fokus auf Ernährung als Grundlage mikrobieller Gesundheit eröffnet neue Perspektiven für Prävention, Behandlung und Erhaltung der menschlichen Gesundheit in einer Zeit zunehmender Belastungen durch Antibiotika und veränderte Lebensstile. Die Zukunft der Mikrobiomtherapie wird deshalb maßgeblich von der engen Verzahnung von Ernährungswissenschaft und Mikrobiologie geprägt sein.