Die Welt der Softwareentwicklung hat sich in den letzten Jahrzehnten rasant weiterentwickelt. Besonders die Cross-Plattform Softwareentwicklung steht heute im Fokus vieler Unternehmen, die ihre Anwendungen auf möglichst vielen Endgeräten und Betriebssystemen anbieten möchten. Dabei trifft man nicht nur auf neuartige Konzepte und Frameworks, sondern auch auf grundlegende technische Details, die manchmal überraschen. Ein solcher Punkt betrifft die Definition und Struktur des Bytes – das Grundelement der digitalen Datenverarbeitung. Entgegen der weitverbreiteten Annahme, dass ein Byte immer aus 8 Bits besteht, ist dieses Verständnis in der Praxis nicht universell gültig, und Bytes können tatsächlich neun Bits oder mehr umfassen.

Dieses Wissen ist wichtig für Softwareentwickler, um plattformübergreifend konsistente und effiziente Programme zu schreiben. Historisch gesehen wurde das Byte ursprünglich als kleinste adressierbare Speichereinheit in Computersystemen definiert. Die Anzahl der Bits, die ein Byte umfasst, war zu Beginn der Elektrocomputerära flexibel und hängt stark von der jeweiligen Architektur ab. Während sich im Laufe der Zeit das 8-Bit-Byte als De-facto-Standard etablierte, existierten und existieren noch Systeme, die eine abweichende Byte-Größe nutzen. Diese Flexibilität bei der Bit-Anzahl innerhalb eines Bytes hat Einfluss auf die Interpretation und Ver- und Entschlüsselung von Daten.

In modernen Hardwaresystemen ist das 8-Bit-Byte zwar dominierend, doch es gibt spezialisierte Anwendungen und Systeme, insbesondere in der Kommunikations- und Speichertechnik, bei denen Bytes mit neun Bits oder mehr gebräuchlich sind. Ein klassisches Beispiel sind Systeme, die Paritätsbits als integralen Bestandteil eines Bytes verwenden, um Fehler bei der Datenübertragung zu erkennen und zu vermeiden. Das Paritätsbit ergänzt die herkömmlichen 8 Datenbits um ein zusätzliches Informationselement, das den Byteumfang effektiv auf 9 Bits erweitert. In Sensoren oder in der Satellitenkommunikation können ebenfalls über 8 Bits definierte Bytes zum Standard gehören, um speziellen Anforderungen an Datenintegrität oder Sicherheit gerecht zu werden. Warum ist diese Feinheit für Cross-Plattform Softwareentwicklung wichtig? Die Antwort liegt in der Kompatibilität und der Handhabung von Binärdaten.

Entwickler, die Software für unterschiedliche Plattformen schreiben, müssen sicherstellen, dass Daten einheitlich interpretiert und verarbeitet werden. Unterschiedliche Plattformen können verschiedene Bytegrößen oder Datenstrukturen verwenden, was besonders dann zu Problemen führt, wenn Binärdaten zwischen Systemen ausgetauscht werden. Beispielsweise kann die Speicherung oder Übertragung von Daten in einem Format, das neun-Bit-Bytes verwendet, auf einem System mit festen 8-Bit-Bytes Fehler verursachen, wenn keine geeigneten Konvertierungsmechanismen implementiert sind. Ein weiterer Aspekt ist die Programmiersprachenunterstützung. Die meisten modernen Programmiersprachen gehen von 8-Bit-Bytes aus, was die Entwicklung von plattformübergreifender Software simplifiziert.

Allerdings gibt es Spezialfälle, in denen Entwickler mit niedrigeren Programmiersprachenebenen, beispielsweise Assembler oder FPGAs (Field Programmable Gate Arrays), arbeiten, die mehr Flexibilität bei der Bitanzahl bieten. Insbesondere bei der Entwicklung von Treibern, Firmware oder embedded Systems wird man häufig mit individuellen Definitionsgrößen von Bytes konfrontiert. Die Herausforderung für Entwickler besteht also darin, ein tiefes Verständnis der zugrundeliegenden Hardwarearchitektur zu haben und die Datenformate entsprechend anzupassen. Zwingend notwendig sind dabei robuste Datenserialisierungs- und Deserialisierungsprozesse. Diese garantieren, dass die Daten auf jeder Plattform korrekt interpretiert werden können, selbst wenn die niedrigste adressierbare Speichereinheit variiert.

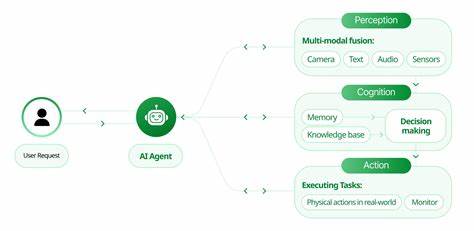

Plattformspezifische APIs oder Frameworks können dabei unterstützen, die nötigen Anpassungen vorzunehmen, dennoch bleibt ein erheblicher Entwicklungsaufwand, um Fehlerquellen zu minimieren und die Funktionalität in allen Umgebungen sicherzustellen. Neben der technischen Ebene ist auch die Softwaredesignstrategie entscheidend. Bei der Entwicklung von Cross-Plattform-Anwendungen sollte ein Architekturmuster eingesetzt werden, das eine Entkopplung von Plattform-spezifischem Code und Kernlogik ermöglicht. Dies erleichtert nicht nur die Pflege des Codes, sondern gewährleistet auch, dass plattformspezifische Eigenheiten – wie die unterschiedliche Bytegröße – isoliert behandelt werden können, ohne die gesamte Anwendung zu beeinflussen. Moderne Frameworks wie Xamarin, Flutter oder React Native bieten abstrahierte Umgebungen, in denen Entwickler die plattformunabhängigen Teile der Software weitgehend vereinheitlichen können.

Dennoch ist es wichtig, dass bei der Integration von native Komponenten oder bei extrem performancekritischen Anwendungen ein gutes Verständnis der Hardwarebesonderheiten, inklusive der Byte-Struktur, vorhanden ist. Ebenso ist das Thema Datensicherheit eng mit der Bytehandhabung verknüpft. Bei sicherheitskritischen Anwendungen müssen Entwickler wissen, wie viele Bits tatsächlich für einen Byte-Block verwendet werden, um Verschlüsselungsalgorithmen akkurat auf allen Plattformen zu implementieren und Fehlerquellen durch unterschiedliche Bytegrößen auszuschließen. Zu beachten ist ebenso, dass einige kryptographische Standards und Protokolle auf den 8-Bit-Byte als Grundlage setzen. Hier kann es bei Abweichungen zu Kompatibilitätsproblemen kommen.

Ein weiterer Aspekt, der im Kontext der Cross-Plattform Softwareentwicklung berücksichtigt werden sollte, ist die Performance. Die Größe der adressierbaren Datenchips und die CPU-Registerbreite beeinflussen, wie effizient eine Operation durchgeführt werden kann. Systeme, die mit neun- oder mehr als acht-Bit-Bytes arbeiten, benötigen unter Umständen speziell optimierte Algorithmen, die den Overhead durch zusätzliche Bits minimieren. Das gilt vor allem auch für Anwendungen, die in Echtzeit agieren oder hohe Datenmengen verarbeiten, etwa bei Bildverarbeitung, Audio-Streaming oder in der Telekommunikation. Darüber hinaus hat die zunehmende Verbreitung von IoT (Internet of Things) und eingebetteten Systemen die Anforderungen an die Flexibilität der Byteinterpretation weiter erhöht.

Geräte in diesem Bereich sind oft auf spezielle, prozessorspezifische Eigenarten angewiesen, was die plattformübergreifende Kompatibilität erschweren kann. Entwickler und Unternehmen sind daher gut beraten, auf modulare Systeme zu setzen, die eine einfache Anpassung der Byte- und Bitstruktur erlauben. Es lässt sich zusammenfassen, dass die Annahme „Bytes sind stets 8 Bits“ zwar in vielen Kontexten richtig, aber nicht universell gültig ist. Für die Praxis der Cross-Plattform Softwareentwicklung ist es essenziell, sich mit den Ausnahmen und der dahinterstehenden Hardwarehistorie auseinanderzusetzen. Ein solides Wissen über die Grundlagen digitaler Datengrundlagen kann den Unterschied zwischen einem erfolgreichen Softwareprojekt und einem komplizierten Debugging-Marathon ausmachen.

Die Herausforderung, dass Bytes auch 9 Bits oder sogar mehr haben können, eröffnet zugleich Raum für Innovation, erfordert aber ein hohes Maß an technischem Fingerspitzengefühl und Sorgfalt bei der Planung und Umsetzung. Entwickler, die diese Details verstehen und in ihre Softwarearchitektur und Codebasis einfließen lassen, schaffen Programme, die nicht nur plattformübergreifend funktionieren, sondern auch effizient, sicher und langlebig sind. Die Zukunft der Softwareentwicklung wird immer mehr durch solche Feinheiten geprägt sein, weshalb ein fundiertes Technikwissen und die Bereitschaft zur ständigen Weiterbildung unerlässlich bleiben.