Nordkorea hat erneut seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, im Bereich der Cyberkriminalität auf internationaler Ebene eine dominierende Rolle einzunehmen. Anfang 2025 gelang der staatlich unterstützten Lazarus Group einer der bisher spektakulärsten Diebstähle – ein Raubzug, bei dem 1,46 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungen von der führenden Krypto-Börse Bybit entwendet wurden. Dieser spektakuläre Cyberangriff stellt nicht nur eine technologische Meisterleistung krimineller Hacker dar, sondern offenbart auch, wie digitale Währungen zunehmend zur Finanzierung von geopolitischen Interessen genutzt werden. Die Dimensionen des Diebstahls übertreffen sämtliche bisher bekannten Raubüberfälle – von klassischen Geldtransportüberfällen bis hin zu historischen Bankheists – bei weitem. Damit setzt Nordkorea einen neuen Maßstab für digitale Diebstähle und verdeutlicht die Gefahr, die von hochgradig organisierten Staatsakteuren im Cyberraum ausgeht.

Die Hintergründe der Lazarus Group Die Lazarus Group, die Schöpferin dieses beispiellosen Angriffs, wird seit ihrer Gründung im Jahr 2009 mit Nordkorea in Verbindung gebracht. Im Lauf der letzten Jahrzehnte hat diese Gruppe weltweit für Schlagzeilen gesorgt – sei es durch Ransomware-Attacken, die ganze Länder lahmlegten, oder gezielte Angriffe auf Finanzinstitute, um Ressourcen für das Regime in Pjöngjang zu sichern. Besonders berüchtigt wurde die Gruppe durch den WannaCry-Angriff 2017, der 200.000 Computer in über 150 Ländern infizierte und erhebliche Schäden verursachte. Auch das nordkoreanische Ballistik- und Nuklearprogramm wird laut Analysten zumindest teilweise durch die Erträge solcher Cyberangriffe finanziert.

Wie der Diebstahl ausgeführt wurde Die Methode, die zum Diebstahl bei Bybit führte, war ein hochkomplexer Angriff, der auf einer Schwachstelle in der sogenannten Cold Wallet von Bybit basierte. Cold Wallets sind offline gespeicherte Kryptowährungsbestände, die wegen ihrer höheren Sicherheit bevorzugt werden. Doch gerade während einer routinemäßigen Übertragung von Geldern aus der Cold Wallet in die Online Hot Wallet nutzte die Lazarus Group einen ausgeklügelten Social-Engineering-Angriff. Die Hacker setzten Malware ein, die manipulierte Informationen auf den Bildschirmen der für die Übertragung Verantwortlichen anzeigte und diese dazu brachte, betrügerischen Transaktionen ihre Zustimmung zu geben. Besonders kritisch war, dass die Firma Ledger, die Hardware-Wallets herstellt, und Safe Wallet, eine digitale Wallet-App, zusammen genutzt wurden.

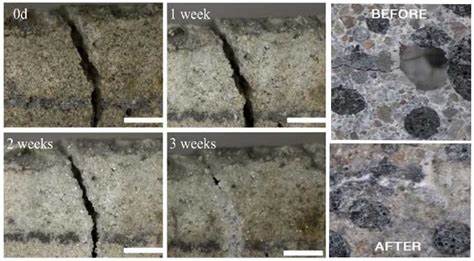

Ledger verlangt von Nutzern sogenannte „Blindsignierungen“, bei denen nicht alle Details einer Transaktion angezeigt werden. Das öffnete Tür und Tor für Täuschungen, denn der Benutzer konnte nicht sehen, welche Transaktionen er tatsächlich genehmigte. So konnten die Hacker die Gelder unbemerkt auf eigene Wallet-Adressen umleiten. Die Verfolgung der digitalen Spur Ein großer Vorteil der Blockchain-Technologie liegt in der Transparenz aller Transaktionen. Jede Bewegung der Kryptowährungen wird dauerhaft im öffentlichen digitalen Ledger aufgezeichnet, auch wenn die Identitäten der Wallet-Besitzer unbekannt bleiben.

Das erlaubte es Ermittlern, die Geldflüsse nahezu in Echtzeit zu verfolgen. Innerhalb von zwei Stunden nach dem Angriff verteilten die Täter die entwendeten Mittel auf rund 50 verschiedene Wallets, die jeweils etwa 10.000 Ethereum-Token enthielten. Die Aufteilung in viele kleine Beträge sowie die Verwendung von dezentralen Krypto-Börsen galt als bewährte Methode, die Transaktionen zu verschleiern und das Geld durch komplexe „Layering“-Strategien zu waschen. Dabei werden Gelder mehrfach verschoben, um die ursprüngliche Herkunft zu verschleiern und die Aufspürbarkeit zu erschweren.

Die Lazarus Group gilt als einer der versiertesten Geldwäscher im Bereich der Kryptowährungen. Durch stetige Anpassung ihrer Vorgehensweise versuchen sie, den Strafverfolgungsbehörden einen Schritt voraus zu sein und weiterhin ihre illegalen Vorteile zu sichern. Globale Reaktionen und Konsequenzen Die Auswirkungen des Cyberraubs waren auch auf dem Markt spürbar: Die Kurse der Kryptowährungen reagierten mit Kursrückgängen, verunsichert durch die enorme Summe, die nun in den Händen einer kriminellen, staatlich finanzierten Organisation lag. Trotz des Schocks konnte Bybit innerhalb von nur 72 Stunden seine Reserven wieder auffüllen und somit jegliche Verluste für die Kunden verhindern – eine erhebliche Demonstration der Stabilität innerhalb des Kryptosektors. Bybit reagierte zudem mit drastischen Maßnahmen: Der CEO Ben Zhou rief öffentlich zu einer globalen „Kriegserklärung“ gegen die Lazarus Group auf und setzte eine Belohnung von 140 Millionen US-Dollar für Informationen oder die Rückführung der gestohlenen Gelder aus.

Diese Initiative könnte den Beginn koordinierter globaler Anstrengungen markieren, um eine der gefährlichsten und einflussreichsten Hackerbanden der Welt zu neutralisieren. Nordkoreas digitale Kriegsführung im Fokus Dieser Vorfall ist exemplarisch für den zunehmenden Einsatz von Cyberoperationen durch Staaten, die sonst militärisch und wirtschaftlich isoliert sind. Nordkorea verfügt über keine bedeutenden natürlichen Ressourcen oder ausgeprägte Märkte, weshalb das Regime zunehmend auf unkonventionelle Quellen von Devisen angewiesen ist. Kryptowährungen bieten hierfür ideale Bedingungen, da sie grenzüberschreitend, schnell und relativ anonym transferiert werden können. Der Diebstahl bei Bybit ist nicht nur ein enormer finanzieller Schlag, sondern auch ein Warnsignal für die weltweite Gemeinschaft: Staatlich initiierte Cyberangriffe stellen eine wachsende Gefahr für die globale Sicherheit und Stabilität dar.

Die komplexen Attacken zeigen, wie technologische Fortschritte gleichzeitig neue Herausforderungen für den Schutz von Finanzsystemen und digitalen Infrastrukturen mit sich bringen. Technologische Innovation versus Sicherheit Die Blockchain-Technologie, die als sicher und transparent gilt, ist einerseits der Grundpfeiler moderner Kryptowährungen, andererseits aber auch eine Bühne für kriminelle Machenschaften. Während jede Transaktion öffentlich einsehbar ist, macht die Anonymität der Wallet-Besitzer und die Möglichkeit, über zahlreiche Wallets das Geld zu verschieben, die Nachverfolgung extrem komplex. Sogenannte „Mixing“-Technologien, die zusätzlich eingesetzt werden, erleichtern es Hackern, Geld unentdeckt zu bewegen. Dieser Cyberangriff unterstreicht die Notwendigkeit, Sicherheitslücken bei Hardware- und Softwarelösungen zu schließen und das Bewusstsein für Social-Engineering-Risiken zu erhöhen.

Phishing-Angriffe gelten weiterhin als eine der effektivsten Methoden, um Sicherheitsbarrieren zu überwinden, weshalb umfassende Schulungen und verbesserte Technologien dringend erforderlich sind. Ausblick und mögliche Entwicklungen Die Reaktion auf den Bybit-Hack und die damit verbundenen Maßnahmen könnten die Cyberkriminalität langfristig verändern. Eine stärkere internationale Zusammenarbeit und bessere Regulierung von Kryptowährungen sind denkbar. Gleichzeitig bleibt die Herausforderung, dass mit jedem neuen technologischen Fortschritt wie Dezentralisierung und Verschlüsselung auch neue Möglichkeiten für Missbrauch entstehen. Für Nordkorea ist dieser Coup ein Beleg dafür, wie effektive digitale Angriffe zur Finanzierung und Machterhaltung eingesetzt werden können.

Die globale Gemeinschaft muss daher neben technischen Lösungen auch politische und diplomatische Strategien entwickeln, um dieser Bedrohung entgegenzuwirken. Nur mit einem abgestimmten Ansatz kann verhindert werden, dass ähnliche Vorfälle in Zukunft das Vertrauen in digitale Finanzsysteme weiter untergraben. Zusammenfassung Der von Nordkorea ausgeführte Diebstahl bei Bybit stellt einen historischen Wendepunkt in der Geschichte der Cyberkriminalität dar. Mit einem Betrag von 1,46 Milliarden US-Dollar hat die Lazarus Group nicht nur den bislang größten Krypto-Raubzug aller Zeiten vollzogen, sondern auch gezeigt, wie schwer es ist, hochentwickelte digitale kriminelle Organisationen zu bekämpfen. Die Kombination aus moderner Technologie, ausgefeiltem Social Engineering und strategischer Planung macht solche Angriffe extrem gefährlich.

Für die globale Sicherheitsarchitektur ergeben sich dadurch erhebliche Herausforderungen, die Zusammenarbeit und Innovation erfordern, um fragile Finanzmärkte und digitale Infrastrukturen nachhaltig zu schützen.