Die fortschreitende Entwicklung der Halbleitertechnologie hat die Informationsverarbeitung und -übertragung in den letzten Jahrzehnten revolutioniert. Parallel dazu hat sich ein bemerkenswertes Forschungsfeld innerhalb der Festkörperphysik entfaltet, das sich mit topologischen Phasen von Materie beschäftigt. Ein besonders spannendes Konzept, das aus diesem Bereich hervorgeht, sind die sogenannten Chern-Netzwerke. Diese Systeme versprechen die Verschmelzung von tiefgehenden physikalischen Erkenntnissen und den Anforderungen moderner Gerätetechnik – eine Brücke, die in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnt. Der Ursprung der Chern-Netzwerke liegt in topologischen elektronischen Systemen, insbesondere in der Nutzung von Chern-Isolatoren.

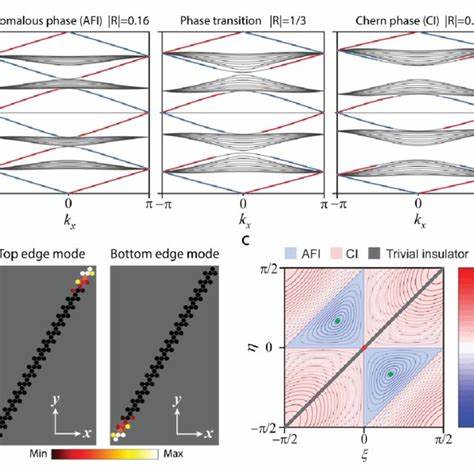

Diese Materialien zeigen den so genannten quantisierten anomalen Hall-Effekt (QAH), bei dem sich der elektrische Widerstand im Material auf charakteristische Weise verhält: Die Leitfähigkeit erfolgt verlustfrei entlang der Randzustände, ohne dass ein externes Magnetfeld notwendig ist. Dieses Phänomen beruht auf einer topologischen Eigenschaft des Materials, die durch eine Zahl beschrieben wird – die Chern-Zahl. Veränderungen dieser Zahl innerhalb eines Systems führen zu einzigartigen Leitfähigkeitswegen, die als chirale Kantenmoden bezeichnet werden. In praktischer Hinsicht ermöglichen diese 1D-kantigen Transportzustände die verlustfreie Übertragung elektrischer Signale über vorgegebene Pfade, die durch kontrollierte Magnet- oder elektrische Felder gesteuert werden können. Diese Fähigkeit macht Chern-Netzwerke zu einem vielversprechenden Konzept für die nächste Generation elektronischer Bauelemente, die eine effiziente Energieübertragung und neuartige logische Funktionalitäten bieten könnten.

Trotz dieser faszinierenden physikalischen Grundlagen stehen Chern-Netzwerke aus Sicht der Geräteentwicklung vor erheblichen Herausforderungen. Eine der wesentlichsten Hürden ist die Skalierung der Systeme: Die derzeit realisierten Quanten-anomalen Hall-Effekt-Isolatoren benötigen vergleichsweise große Strukturen, da die Randzustände eine gewisse räumliche Ausdehnung in das Innere des Materials hinein besitzen. Dadurch bleibt ein Großteil des Materialvolumens ungenutzt, was bei industriellen Anwendungen ein großes Problem darstellt. Vor allem bei hochintegrierten Schaltkreisen, wo Platz und effiziente Flächennutzung entscheidend sind, schneidet die derzeitige Technologie gegenüber etablierten CMOS-Lösungen noch schlecht ab. Ein weiterer fundamentaler Aspekt ist die notwendige Betriebstemperatur.

Bisher lassen sich viele der gewünschten quantisierten Effekte zum überwiegenden Teil nur bei sehr tiefen Temperaturen, oft im Bereich von einigen Millikelvin bis wenigen Kelvin, beobachten. Dies limitiert den Einsatz stark, da kommerzielle Elektronik vornehmlich bei Raumtemperatur funktionieren muss. Der Grund dafür ist die geringe Größe der magnetischen Austauschlücke in den topologischen Materialien, welche durch thermische Energie bei höheren Temperaturen überlagert wird. Um diesem Problem entgegenzuwirken, erforschen Wissenschaftler verschiedene Ansätze, wie die Kopplung topologischer Materialien an Materialien mit höheren Curie-Temperaturen (also magnetisch stabil bei höheren Temperaturen). Dabei stellt die Proximity-Magnetisierung, also die indirekte Magnetisierung durch benachbarte magnetische Schichten, einen besonders vielversprechenden Weg dar.

Allerdings ist die Realisierung eines hochtemperaturstabilen Chern-Isolators bislang noch nicht vollständig gelungen. Neben Größe und Temperatur bleibt die Leistung ein kritischer Faktor. Aktuelle CMOS-Transistoren erreichen inzwischen beeindruckende Leistungswerte mit schnellen Schaltzeiten, geringen Spannungen und hohen Antriebströmen. Chern-Netzwerke hingegen weisen bislang deutlich höhere Widerstände auf, die den Energieverbrauch steigern und die Schaltgeschwindigkeiten reduzieren. Der charakteristische Widerstand pro Einheit eines Chern-Knotens liegt bei etwa 25,8 kOhm – eine bedeutende Größe, wenn es darum geht, komplexe, miteinander gekoppelte Schaltkreise mit mehreren Knoten zu konstruieren.

Eine zentrale Kennzahl für die Leistung von Schalttransistoren ist die Subthreshold-Steigung, die beschreibt, wie schnell ein Bauelement seinen Stromfluss im Übergangsbereich schalten kann. Während CMOS längst nahe an der theoretischen Grenze von etwa 60 Millivolt pro Dekade arbeitet, zeigen Chern-Netzwerke hier noch wesentlich schlechtere Werte und benötigen zudem deutlich höhere Gate-Spannungen, um vergleichbare Effekte zu erzielen. Diese Parameter wirken sich negativ auf die Energieeffizienz und Geschwindigkeit der Bauelemente aus. Trotz der genannten Herausforderungen sind Chern-Netzwerke in einem speziellen Anwendungsumfeld vielversprechend. Bei sehr niedrigen Temperaturen, beispielsweise in supraleitenden elektronischen Schaltungen oder spintronischen Systemen, wo CMOS durch Dopanteneinfrieren und andere Effekte inhärente Einschränkungen besitzt, eröffnen topologische Systeme neue Möglichkeiten.

Dort könnten sie als Bauelemente zur Informationsverarbeitung mit minimalem Energieverlust zum Einsatz kommen, zum Beispiel in Quantentechnologien oder hochspezialisierten Sensoren. Mittelfristig wird die technische Umsetzung von Chern-Netzwerken davon abhängen, inwieweit Forscher Fortschritte bei der Materialentwicklung und der Integration erzielen können. Ansätze, wie die Herstellung dünner Schichten topologischer Isolatoren mittels molekularstrahlepitaktischer Verfahren, werden systematisch verbessert. Ebenso ist die Kombination mit magnetischen Schichten, die weit über Raumtemperatur magnetisch stabil sind, ein aktives Forschungsgebiet. Eine interessante theoretische und experimentelle Erkenntnis ist, dass für topologische Effekte nicht zwingend ideal kristalline Materialien benötigt werden.

Auch amorphe oder quasikristalline Systeme können durch starke Spin-Bahn-Kopplung topologische Eigenschaften zeigen. Dies kann als Chance für kostengünstigere und leichter herstellbare Werkstoffe gelten, was wiederum die industrielle Verarbeitung vereinfacht. Im größeren Bild liegt das Potenzial der Chern-Netzwerke nicht allein in der Verbesserung einzelner Bauteile, sondern in der Veränderung kompletter Funktionssysteme. Das heißt, anstatt bestehende CMOS-Transistoren eins zu eins zu ersetzen, könnte die Topologie-basierte Elektronik neue Architekturen ermöglichen, die sich grundlegend von heutigen Schaltungen unterscheiden und etwa Signalwege neu konfigurieren oder redundante und verlustbehaftete Verbindungen eliminieren. Die Herausforderung für Wissenschaftler und Ingenieure besteht darin, gemeinsam die Disziplinen von fundamentaler Festkörperphysik und praktischer Schaltungsentwicklung zu überbrücken.