Die Mechanisierung ist zweifellos eine der prägendsten Entwicklungen der Menschheitsgeschichte. Seit der industriellen Revolution hat sie die Weltwirtschaft, das soziale Gefüge und das Alltagsleben der Menschen grundlegend verändert. Doch ist dieser Wandel tatsächlich blind, ein unkontrollierbarer Prozess, der evolutionär oder gar chaotisch auf die Gesellschaft einwirkt? Oder liegt eine gewisse Steuerbarkeit und menschliche Lenkbarkeit in den technologischen Entwicklungen – kurz gesagt, kann und darf Mechanisierung ein bewusst gesteuertes Mittel des Fortschritts sein? Diese Fragen hatte Sigfried Giedion bereits 1948 in seinem Werk „Mechanization Takes Command“ gestellt, welches einen tiefgehenden historischen Blick auf den Einfluss der Industriellen Revolution wirft. Im Gegensatz dazu steht die Arbeit von Humphrey Jennings, der mit „Pandaemonium“ die subjektive Erfahrung und die kulturelle Wahrnehmung der Menschen während dieser Zeit beleuchtet. Beide Werke sind wichtige Bezugspunkte, um die ambivalente Natur der Mechanisierung zu verstehen und ihre Rolle in einem breiten kulturellen und historischen Kontext zu verorten.

Giedion beschreibt Mechanisierung als einen „blinden Agenten“, eine Kraft ohne eigenes Bewusstsein oder Ziel, vergleichbar mit Naturphänomenen wie Feuer oder Wasser. Das bedeutet, dass Mechanisierung selbst keine Absicht verfolgt, sondern als Prozess abläuft, der von äußeren Faktoren geprägt wird. Doch dieser Prozess geschieht selbstverständlich nicht isoliert, sondern in einem menschlichen, sozialen und politischen Rahmen. Der blinde Wandelagent Mechanisierung funktioniert also nur in der Wechselwirkung mit seinen menschlichen Akteuren, den Erfindern, Fabrikbesitzern, Arbeitern und Politikern, die den technologischen Wandel vorantreiben, regulieren oder infrage stellen. Auch die kulturelle Wahrnehmung der Mechanisierung ist keineswegs eindimensional.

Jennings’ Werk „Pandaemonium“ weist darauf hin, dass Zeitzeugen und Zeitgenossen der Industriellen Revolution nicht von einem blinden Prozess ausgingen, sondern oft eine spirituelle oder zumindest eine zielgerichtete Kraft hinter dem Wandel vermuteten. Das zeigt, wie stark technologische Entwicklungen immer auch von Mythen, Ängsten und Hoffnungen geprägt sind. In gewisser Weise wurde die Maschine personifiziert, als eine unbezwingbare „Genie“ oder ein „Dämon“, der das antike Verständnis von Geist und Macht neu interpretierte. Ein prominentes Beispiel für die skeptische Haltung gegenüber der Übermacht der Technik ist der scharfsinnige Kunst- und Sozialkritiker John Ruskin. Er war fasziniert und zugleich besorgt von der Überlegenheit der Maschine gegenüber organischer Formen.

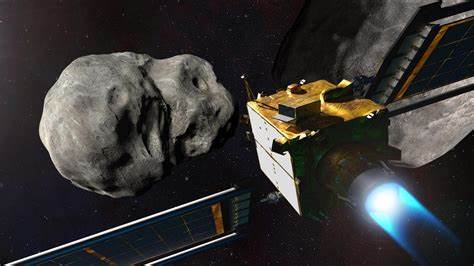

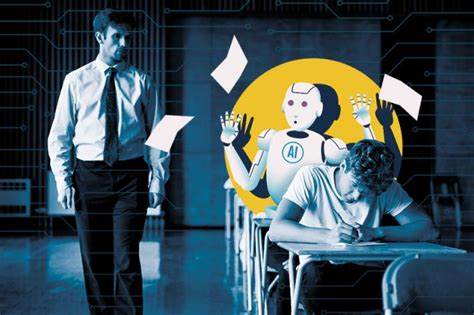

Die Maschine erscheint ihm nicht als bloßes Werkzeug, sondern als eine fremde Kraft, die oft das Menschliche verdrängt oder unterjocht. In seinen Schriften reflektiert Ruskin diese Spannung zwischen mechanischer Überlegenheit und dem Wert, den organisches, handwerkliches Schaffen und natürliche Ästhetik besitzen. In einer Zeit, in der die mechanisierte Produktion scheinbar alles überrollen wollte, war diese Sorge verständlich. Aus heutiger Perspektive erscheint die Auseinandersetzung noch aktueller als damals. Wir leben inmitten eines digitalen Zeitalters, das von einer neuen Welle der Mechanisierung geprägt ist – der Automatisierung und der Künstlichen Intelligenz.

Dieses „New Pandaemonium“, wie es Alan Jacobs bezeichnet, stellt uns vor ähnliche Fragen: Sind wir erneut Zeugen eines blinden Prozesses, der sich außer Kontrolle gerät? Oder haben wir gelernt, Maschinen und deren gesellschaftlichen Einfluss bewusst zu bündeln und humanistisch zu steuern? Die Antwort ist komplex und vielschichtig. Technologische Entwicklungen wie Maschinelles Lernen und Automatisierung bieten große Chancen, indem sie zahlreiche menschliche Tätigkeiten erleichtern und erweitern. Doch sie bergen auch Risiken, die mit dem Verlust von Arbeitsplätzen, einer Entfremdung von der Wirklichkeit und einer verstärkten Kontrolle durch Algorithmen einhergehen. Die blinde Übernahme neuer Technologien kann zudem zu einer Menschentechnologie führen, in der der Mensch zum bloßen Nutz- oder Verbrauchsgut degradiert wird. Genau hier kommt der von Ruskin eingeführte Gedanke der „Charis“ oder Gnade ins Spiel.

In seiner Metapher vom „Cestus of Aglaia“ beschreibt er die Möglichkeit, dass Technologie nicht als Wille zur Macht oder reiner Instrumentalisierung verstanden werden muss, sondern als Werkzeug der Fürsorge, der Schönheit und des menschlichen Dienstes. Die Herausforderung besteht darin, die „Tenth Muse“ der Mechanisierung unter die Führung von Charis zu stellen – die Liebe, den Respekt und die Wahrheit, die sich im menschlichen Handeln ausdrücken. Dieses ethische Prinzip steht heute stärker denn je im Zentrum vieler Debatten um Technikgestaltung und Digitalisierung. Konzepte wie verantwortliche Innovation, ethische Künstliche Intelligenz und nachhaltige Technologieentwicklung versuchen, genau diese Brücke zu bauen. Die bloße technologische Machbarkeit genügt nicht mehr; gesellschaftliche, ökologische und kulturelle Werte müssen als Maßstab dienen.

In dieser Hinsicht sind die Entwicklungen kein blinder Prozess mehr, sondern ein Akt menschlicher Gestaltung, der kontinuierliche Reflexion und Steuerung erfordert. Die Forderung nach „sorgfältiger Beobachtung“, die Ruskin erhob, gilt auch für den heutigen Medien- und Technologieumgang. Wer heute nicht sensibel für die Wirkungsmechanismen digitaler Instrumente ist, läuft Gefahr, manipulierbar zu werden oder wichtige Diskurse zu verpassen. Gerade junge Menschen benötigen eine solche Schulung im kritischen Umgang mit Technik und Medien, um Teilhabe und Selbstbestimmung zu gewährleisten. Historisch gesehen erinnern uns die Zeitgenossen der industriellen Revolution daran, dass Technik stets in einen kulturellen und sozialen Kontext eingebettet ist und diesen prägt.

Die Technik fragt nicht selbst nach dem Sinn, sie ist jedoch Teil eines Systems, das diesen Sinn schaffen oder zerstören kann. Dieser Gedanke fordert dazu auf, Mechanisierung nicht als unausweichliches Schicksal zu sehen, sondern als gestaltbares Geschehen, das menschlichem Zweck untergeordnet und zum Wohl des Gemeinwesens eingesetzt werden kann. In der heutigen „Neuen Teufelsburg“ – dem digitalen Zeitalter – sind wir aufgefordert, über die bloße Anwendung von Technologien hinauszugehen und zentrale Fragen zu stellen: Wer steuert die Mechanisierung? Für welche Zwecke wird sie eingesetzt? Welche Menschen und Werte stehen im Zentrum? Die Reflexion über den Geist, der hinter dem Wandel steht, ist keine akademische Spielerei, sondern eine unverzichtbare Voraussetzung dafür, dass Technologie nicht zur Entfremdung und Herrschaft über Menschen wird, sondern zu ihrem Dienst und ihrer Entfaltung. Abschließend lässt sich sagen, dass Mechanisierung kein intrinsisch blinder Agent des Wandels sein muss. Vielmehr eröffnet die Menschheit durch Bildung, Ethik und Kultur einen Raum, in dem technologische Entwicklungen gelenkt, eingeordnet und humanisiert werden können.

Die Herausforderung besteht darin, diesen Raum als Gemeinschaft konstant zu bewahren und weiterzuentwickeln – für eine Gesellschaft, in der Technologie Mittel zum Leben, nicht Maßstab des Lebens ist.