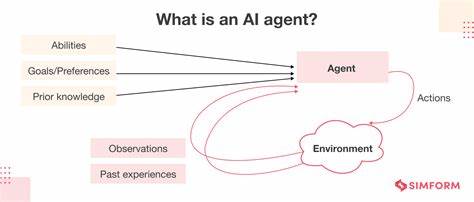

Künstliche Intelligenz (KI) ist zweifellos eine der bahnbrechendsten Technologien der Gegenwart. Besonders die Fortschritte in der Verarbeitung natürlicher Sprache durch große Sprachmodelle wie GPT haben das Potenzial, zahlreiche Bereiche unseres Lebens zu verändern. Doch während die Fähigkeiten großer Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) weithin anerkannt und genutzt werden, herrscht bei einem speziellen Anwendungsfeld noch immer eine gewisse Skepsis und Verwirrung: die sogenannten KI-Agenten. Die Frage, die sich zunehmend stellt, ist, ob KI-Agenten tatsächlich existieren oder einfach nur ein Marketingmythos sind – kurz gesagt: Sind KI-Agenten eine Lüge? In der Praxis bedeutet ein KI-Agent mehr als nur eine intelligente Antwortmaschine. Es geht hierbei um Systeme, die autonom Aufgaben übernehmen, Entscheidungen treffen und Aktionen ohne ständige menschliche Steuerung ausführen können.

Beispielsweise das eigenständige Buchen von Flügen, Terminvereinbarungen oder die Verwaltung komplexer Prozesse im Hintergrund, ohne dass der Nutzer kontinuierlich eingreifen muss. Dieses Ideal klingt verlockend, doch stellt sich die Frage, ob diese Technologie heute schon praktikabel und weit verbreitet ist. Tatsächlich erleben wir eine weitreichende Nutzung von LLMs in zahlreichen Anwendungsbereichen. Sie unterstützen bei der Codegenerierung, helfen bei der Recherche, führen in die Welt der kreativen Textgestaltung ein und verbessern die Produktivität im Alltag. Programme wie ChatGPT oder Cursor haben den Umgang mit Informationen und Kommunikation bereits maßgeblich verändert.

Dennoch fehlt bei diesen Werkzeugen oft die kontinuierliche Automatisierung „im Hintergrund“, die der Begriff Agent impliziert. Aus der Perspektive vieler Nutzer und Entwickler ist das Fehlen echter autonomer KI-Agenten erkennbar. Bislang sind die am meisten verbreiteten „Agenten“ in der Regel begrenzte Bots, die vordefinierte Aufgaben ausführen, wie einfache Chatbots im Kundenservice. Sie benötigen oft menschliche Eingaben, um akkurate Ergebnisse zu liefern oder Aktionen einzuleiten. Dieser Umstand führt zu der Einschätzung, dass die aktuellen KI-Agenten eher Ankündigungen für zukünftige Entwicklungen sind als tatsächlich verfügbare, voll funktionsfähige Systeme.

Ein weiterer wesentlicher Punkt bei der Diskussion ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Die Entwicklung und der Betrieb autonomer Agenten, die komplexe und vielfältige Aufgaben bewältigen, sind ressourcenintensiv und mit hohen Kosten verbunden. Für Unternehmen ist es daher oft nicht rentabel, solche Systeme in großem Maßstab einzusetzen, solange die Technologie noch nicht ausgereift oder zuverlässig genug ist. Die Rentabilität spielt eine entscheidende Rolle, denn viele Firmen suchen nach „Value-Based Pricing“-Modellen, bei denen der Wert der Lösung den Preis rechtfertigt. Das Ersetzen menschlicher Arbeitskraft durch technische Agenten ist hierbei das Ziel, denn einfache Chatbots, die nur dialogorientiert sind, lassen sich kaum monetarisieren.

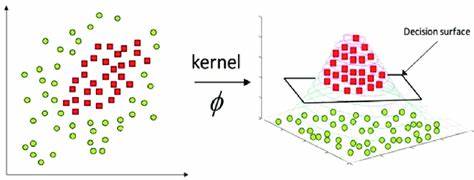

Es gibt jedoch positive Anzeichen, dass echte KI-Agenten langsam Formen annehmen. Beispiele aus der Praxis zeigen erste Schritte in diese Richtung: Agenten können bereits komplexere Aufgaben wie das Erstellen von Zusammenfassungen zu GitHub-Issues oder sogar das eigenständige Lösen solcher Probleme übernehmen. Diese Entwicklungen wurden beispielsweise auf großen Technik-Events wie MS Build präsentiert und machen deutlich, dass die Technologie Fortschritte macht, wenn auch noch in überschaubarem Umfang. Ergänzend bieten neue Schnittstellen und Protokolle wie das sogenannte Multi-Channel-Processing (MCP) Möglichkeiten, Agenten nahtlos mit anderen Systemen zu verknüpfen und so aktive Handlungen hervorzubringen, ohne dabei Sicherheit oder Effizienz zu gefährden. Solche technologische Grundlagen sind wegweisend, um Grenzen zu überwinden, die bisher ein ernsthaftes Hindernis darstellten.

Diese Verbindung zwischen intelligenten Modellen und kompletten Ökosystemen ist ein entscheidender Faktor für die Realisierung echter KI-Agenten. Die derzeitige Situation lässt sich als eine Phase intensiver Experimentation und begrenzter Anwendungen beschreiben, in der viele Unternehmen noch mögliche Geschäftsmodelle und technische Lösungsansätze ausloten. Die Erwartungen sind hoch, nicht zuletzt durch die mediale Aufmerksamkeit und die Hypenarrative, die den Eindruck erwecken, dass autonome KI-Agenten schon heute überall im Einsatz seien. Dieses Missverständnis kann dazu geführt haben, dass viele Nutzer und Branchenbeobachter mit Ernüchterung reagieren, wenn sie feststellen, dass der praktische Nutzen noch nicht dem Ideal entspricht, das in Diskussionen oft vorgezeichnet wird. Es ist jedoch ein Missgriff, die KI-Agenten als reine Fiktion oder Lüge abzutun.

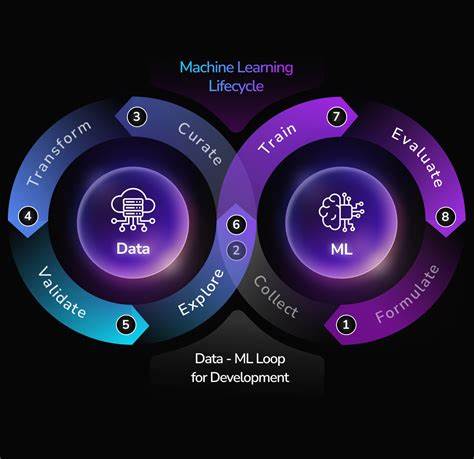

Vielmehr befinden wir uns in einem Übergangsprozess, der von der Technik, den Kosten und den organisatorischen Herausforderungen geprägt ist. Während die Basis – die LLMs – schnell reifen, dauert es länger, robuste autonome Systeme daraus zu entwickeln. Diese brauchen zuverlässige Schnittstellen, Sicherheitsmechanismen, Datenschutzkonzepte und vor allem klare Anwendungsfälle mit echtem Mehrwert. Die Zukunftsaussichten sind dennoch vielversprechend. Angesichts des rasanten technischen Fortschritts ist zu erwarten, dass leistungsfähige Agenten zunehmend zu einem Bestandteil unseres digitalen Alltags werden.

Bereits heute gibt es vielversprechende Entwicklungen in spezialisierten Nischen, die Schritt für Schritt die breite Öffentlichkeit erreichen könnten. Dazu gehört die Automatisierung von administrativen Prozessen, die Unterstützung bei der Entscheidungsfindung und die Integration in komplexe Softwareumgebungen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass KI-Agenten keineswegs eine Lüge sind. Sie sind vielmehr eine technologische Vision, die durch beeindruckende Fortschritte in der KI-Forschung gespeist wird, deren praktische Ausgestaltung jedoch Zeit braucht. Die hohe mediale Aufmerksamkeit und der Erwartungsdruck führen mitunter zu einer Überhöhung der aktuellen Fähigkeiten, was bei vielen Beobachtern zu Enttäuschungen führt.

![Teen swimmer caught in rip current rescued by drone [video]](/images/F10B2781-D853-4806-BCB5-8BBF87177BB8)