Das Validieren wissenschaftlicher Ideen gilt traditionell als eine Domäne der akademischen Institutionen. Doch viele innovative Denkansätze entstehen gerade außerhalb der Universität, sei es durch unabhängige Forscher, Praktiker oder Querdenker. Die Validierung außerhalb der Akademie mag auf den ersten Blick herausfordernd erscheinen, eröffnet jedoch neue Chancen für den Austausch und die Weiterentwicklung von Wissen. Für alle, die ihre wissenschaftlichen Konzepte testen und glaubwürdig machen möchten, gibt es verschiedene effektive Wege, die sich auch ohne akademische Zugehörigkeit beschreiten lassen. Zunächst ist es entscheidend, ein fundiertes Verständnis der bestehenden Fachliteratur zu erlangen.

Die akademische Welt baut auf einem stetigen Dialog auf früheren Erkenntnissen und Theorien auf. Wer sich mit wissenschaftlichen Ideen auseinandersetzen möchte, sollte die vorhandenen Studien und Publikationen zu seinem Fachgebiet kennen. Durch das Durchforsten von renommierten Datenbanken wie Google Scholar, ResearchGate oder fachspezifischen Journals können unabhängige Forscher den aktuellen Stand der Forschung nachvollziehen und so die Einordnung der eigenen Ideen vornehmen. Das Lesen und Verknüpfen bestehender Theorien ermöglicht es außerdem, mögliche Forschungslücken zu identifizieren oder bereits erforschte Ansätze zu erkennen – eine wichtige Voraussetzung, um innovative Konzepte glaubwürdig und zielgerichtet weiterzuentwickeln. Die Herausforderung dabei liegt oft in der wissenschaftlichen Sprache, dem sogenannten ‚Jargon‘.

Es mag zunächst schwerfallen, neue Fachbegriffe zu erlernen oder akademische Argumentationsstrukturen zu verstehen, doch diese sind Schlüssel, um die eigene Forschung zielgerichtet zu formulieren und effektiv zu kommunizieren. Sich mit diesem sprachlichen Werkzeug vertraut zu machen, öffnet Türen zu Forschungsgemeinschaften und erleichtert den Dialog mit Experten. Kursangebote an Universitäten, Onlineplattformen und Tutorials zu wissenschaftlichem Schreiben helfen dabei, den Einstieg zu meistern und die eigenen Gedanken präzise auszudrücken. Der direkte Kontakt zu Fachwissenschaftlern kann eine wichtige Rolle bei der Validierung spielen. Unabhängige Forscher sollten sich nicht scheuen, Experten via E-Mail, soziale Medien oder auf Fachveranstaltungen anzusprechen.

Viele Akademiker sind offen für neue Impulse, denn innovative Ideen können den eigenen Horizont erweitern oder Kooperationen befruchten. Auch wenn die Kommunikation zunächst formlos erscheint, ist es hilfreich, die Gedanken klar und strukturiert darzustellen und anschaulich zu machen, welchen Mehrwert das Konzept bietet. Ein gut formuliertes Exposé oder eine kurze Präsentation kann Interesse wecken und wertvolle Rückmeldungen einbringen. Darüber hinaus eröffnen Fachkonferenzen, Workshops oder Symposien Chancen, um eigene Thesen vorzustellen und in einen wissenschaftlichen Diskurs einzutreten. Zwar sind einige Veranstaltungen kostenintensiv oder verlangen eine bestimmte akademische Qualifikation, doch es gibt speziell aufbrechende Formate für unabhängige Forscher oder junge Talente mit geringeren Zugangshürden.

Das persönliche Gespräch mit anderen Teilnehmern ermöglicht es, Anregungen zu erhalten und die Argumentation zu schärfen. Digitale Konferenzen und Webinare werden zunehmend als niedrigschwellige Plattformen wahrgenommen, die Teilnahme erleichtern und Kommunikation ohne geografische Grenzen ermöglichen. Eine weitere Möglichkeit zur Validierung ist die Publikation der eigenen Ideen in wissenschaftlichen Zeitschriften oder Fachmagazinen. Obwohl der Peer-Review-Prozess etwas einschüchternd wirken kann, existiert eine Vielzahl an Journals, die auch theoretische Arbeiten, neue Hypothesen oder systematische Übersichten akzeptieren. Es lohnt sich, die Anforderungen der jeweiligen Publikationsorgane genau zu studieren und das Manuskript sorgfältig anzupassen.

Dabei spielt der zuvor erwähnte Literaturüberblick eine große Rolle – Einbettung in bestehende Forschungslandschaften und Bezugnahme auf relevante Quellen erhöhen die Glaubwürdigkeit. Geduld ist hier entscheidend, denn der Begutachtungsprozess kann mehrere Monate in Anspruch nehmen. Doch ein positiver Peer-Review ist einer der stärksten Belege für wissenschaftliche Akzeptanz. Wer den publikationsorientierten Weg scheut, kann auch andere Medien nutzen, um seine Ideen zu verbreiten und einzuholen. Das Schreiben eines Buches, eines Fachartikels oder eines Blogbeitrags stellt eine wirksame Methode dar, Inhalte öffentlich zugänglich zu machen.

Ein Buch kann komplexe Sachverhalte umfassend erläutern und langfristig Aufmerksamkeit erzielen. Allerdings ist es ratsam, sich an wissenschaftliche Standards und Kriterien zu halten, um die Ernsthaftigkeit zu unterstreichen. Die Reichweite lässt sich durch aktives Marketing, Social Media und Networking deutlich steigern. Zudem kann die Veröffentlichung als Grundlage dienen, um mit anderen Interessierten ins Gespräch zu kommen. Der Aufbau eines Netzwerks ist im gesamten Prozess essenziell.

Austausch mit anderen Forschern, Praktikern oder sogar interessierten Laien kann das Verständnis vertiefen und neue Perspektiven eröffnen. So entstehen oft Partnerschaften, die den Zugang zu Ressourcen, Daten oder Labors ermöglichen. Für manche kann eine Zusammenarbeit mit akademischen Institutionen oder Forschungseinrichtungen sinnvoll sein, selbst wenn sie formell nicht Teil davon sind. Das gemeinsame Arbeiten an Projekten fördert die Qualitätskontrolle und den Erkenntnisgewinn. Neben all diesen klassischen Ansätzen ist es ebenso wichtig, die digitale Transformation zu nutzen.

Plattformen wie ResearchGate, Academia.edu oder spezialisierte Foren bieten interaktive Möglichkeiten, Ideen zu präsentieren, Feedback einzuholen und Kollaborationen zu starten. Die öffentliche Diskussion und Bewertung einer These durch die Community kann eine wertvolle erste Validierung darstellen, die im späteren Verlauf durch formelle Methoden ergänzt wird. In einigen Fällen kann auch die Teilnahme an Online-Kursen oder Weiterbildungsprogrammen helfen, Kompetenzen auszubauen und methodische Kenntnisse zu erlangen. Viele Universitäten bieten offene Lehrangebote zum wissenschaftlichen Arbeiten an, die kostenlos zugänglich sind.

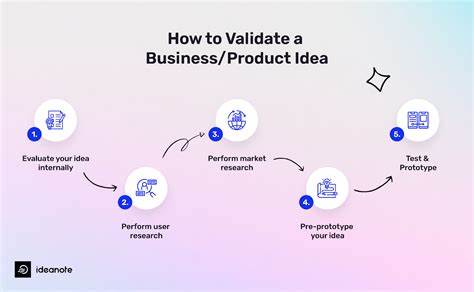

So lässt sich nicht nur das Verständnis für Forschungsdesigns und Statistik vertiefen, sondern auch die Qualität der eigenen Untersuchungen steigern. Es sollte klar sein, dass der Prozess der Validierung Zeit und Ausdauer verlangt. Schnellschüsse führen selten zu nachhaltiger Anerkennung. Sorgfältiges Forschen, wiederholtes Prüfen und das Einholen von Rückmeldungen sind die Grundlage eines belastbaren wissenschaftlichen Arguments. Wer die Schritte systematisch angeht, erhöht die Chancen, dass seine Ideen Gehör finden, akzeptiert und weiterentwickelt werden.

Abschließend bleibt zu betonen, dass wissenschaftliche Innovationen durch unabhängige Ideen durchaus möglich sind und auch außerhalb der klassischen akademischen Laufbahn gedeihen können. Trotz der bestehenden Hürden bieten sich mittlerweile viele Wege und Möglichkeiten für jene, die mit frischen Perspektiven zur Wissensgesellschaft beitragen möchten. Die Kombination aus fundierter Literaturarbeit, gezieltem Networking, geeigneten Publikationswegen und einer klaren Kommunikationsstrategie bildet den Schlüssel für die erfolgreiche Validierung und Akzeptanz wissenschaftlicher Ideen jenseits der Universitätsmauern.