Apple steht seit Jahren im Zentrum intensiver Debatten über seine Geschäftspraktiken im Zusammenhang mit dem App Store. Besonders kontrovers ist die Verpflichtung für Entwickler, In-App-Käufe ausschließlich über Apples eigene Zahlungsmethoden abzuwickeln – verbunden mit einer Provision, die teils bis zu 30 Prozent des Umsatzes ausmacht. Ein aktuelles Gerichtsurteil eines US-Bundesrichters markiert nun einen Wendepunkt: Apple muss die Erhebung von Gebühren auf Zahlungen außerhalb des App Stores stoppen und Drittanbietern gestatten, alternative Zahlungsmethoden zu nutzen. Diese Entscheidung folgt aus langwierigen Rechtsstreitigkeiten, nicht zuletzt dem Konflikt mit Epic Games, dem Entwickler des populären Spiels Fortnite. Das Urteil könnte die Spielregeln im digitalen Ökosystem radikal verändern und hat weitreichende Konsequenzen für Apples Geschäftsmodell, Entwickler und letztendlich die Nutzer.

Die Debatte um App Store-Kommissionen ist kein neues Thema. Seit Apple seinen digitalen Marketplace einführte, war das Unternehmen der Alleinherrscher in puncto App-Vertrieb und Zahlungsabwicklung auf iOS-Geräten. Die Einnahmen aus Provisionen sind für Apple eine goldene Einnahmequelle – jährlich werden daraus Milliarden generiert. Doch genau hier liegt der Kern des Problems: Viele Entwickler und Wettbewerber kritisieren die Praktiken als marktbeherrschend und wettbewerbsbeschränkend. Die obligatorische Nutzung von Apples In-App-Kauf-System führe zu Einschränkungen und unnötigen Kosten, die sowohl Unternehmer als auch Kunden belasteten.

Das jüngste Urteil des US-Bezirksrichters Yvonne Gonzalez Rogers geht in dieser Debatte noch einen Schritt weiter. Die Richterin kam zu dem Schluss, dass Apple gegen eine bereits 2021 ergangene gerichtliche Anordnung verstoßen hat, die das Unternehmen verpflichtete, alternative Zahlungssysteme zuzulassen und nicht auf den Verkauf innerhalb des App Stores beschränkt zu bleiben. Apple hatte nämlich trotz der Vorgabe weiterhin hohe Provisionen auf Umsätze verlangt, die Entwickler außerhalb des App Stores generiert hatten. Dieses Vorgehen wertete die Richterin als bewusste Missachtung des Gerichts und als gezielte Schaffung neuer, wettbewerbsbeschränkender Barrieren, um den lukrativen Einnahmestrom aufrechtzuerhalten. Die Folge des Urteils ist für Apple gravierend.

Einerseits wird dem Konzern eine potenziell erhebliche Reduzierung seiner Einnahmen aus dem App Store prognostiziert, nicht zuletzt da Drittentwickler nun die Möglichkeit erhalten, eigene Zahlungswege zu eröffnen. Dies könnte den Wettbewerb intensivieren und den Gebührenanteil, den Apple einbehält, stark verringern. Andererseits steht Apple vor einer möglichen strafrechtlichen Untersuchung, da die Richterin das Verhalten des Unternehmens als mögliche Missachtung des Gerichts bezeichnet und die Staatsanwaltschaft zur Prüfung einschaltete. Ein weiteres Kapitel im fortwährenden juristischen Kampf rund um die Marktmacht großer Technologieunternehmen zeichnet sich ab. Epic Games, maßgeblich in diesen Streit involviert, begrüßte die Entscheidung als bedeutenden Sieg für Entwickler und Verbraucher gleichermaßen.

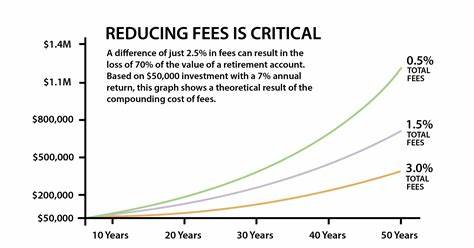

CEO Tim Sweeney bezog sich auf die Notwendigkeit von mehr Wettbewerb und die Freiheit für Entwickler, alternative Zahlungstechnologien zu nutzen, ohne von Apple belangt zu werden. Dies ist eine klare Absage an die etablierten Praktiken und könnte Vorbildcharakter für weitere Unternehmen haben, die gegen Apples Restriktionen vorgehen möchten. Die wirtschaftlichen Auswirkungen betreffen jedoch nicht nur Apple und Entwickler, sondern auch die Nutzer. Durch mehr Zahlungsoptionen könnten Verbraucher von günstigeren Preisen und einer größeren Auswahl an Diensten profitieren. Die Ersparnis, die Entwickler nicht mehr an Apple abgeben müssen, könnte in verbesserte Produkte, Dienstleistungen und Innovationen fließen.

Gleichzeitig zwingt das Urteil Apple, transparenter und fairer im Umgang mit seinen Geschäftspartnern zu agieren, was langfristig einen positiveren Einfluss auf den Markt haben kann. Neben den unmittelbaren Veränderungen bei den Zahlungen im App Store wirft die Entscheidung auch ein Licht auf allgemeinere antitrustrechtliche Herausforderungen in der Technologiebranche. Große Konzerne wie Apple, Google oder Amazon stehen häufig in der Kritik, durch ihre Marktmacht kleinere Wettbewerber auszuschließen oder in ihrer Handlungsfähigkeit zu beschneiden. Die Regulierung solcher Plattformen ist zu einem politischen sowie gesellschaftlichen Großthema geworden, da digitale Monopole das wirtschaftliche Gefüge und die Innovationsdynamik stark beeinflussen können. Apples Geschäftsmodell beruht auf einem kontrollierten Ökosystem, das Sicherheit, Nutzererlebnis und Standardisierung garantiert.

Gleichzeitig sorgt diese Kontrolle für hohe Markteintrittsbarrieren und eine Abhängigkeit vieler Entwickler von der Plattform. Die Balance zwischen Schutz der Nutzer und Förderung von Wettbewerb steht mit dem Urteil erneut zur Diskussion. Während Apple argumentiert, dass strenge Regeln notwendig seien, um Betrug zu verhindern und die Qualität sicherzustellen, sehen Kritiker darin eine Mauer, die eigene Geschäftsinteressen wahrt. Die Entscheidung von Richterin Gonzalez Rogers beleuchtet insbesondere auch die Unterschiede zwischen Bundes- und Landesrecht sowie die Herausforderungen bei der Durchsetzung von gerichtlichen Anordnungen gegenüber großen Technologiekonzernen. Apples Verhalten, trotz eindeutiger Anordnungen weiter Provisionen zu fordern, zeigt wie komplex und langwierig diese Prozesse sind.

Die Rolle der Justiz rückt stärker in den Fokus: Wie kann man die Einhaltung von Gesetzen in einem digitalen, global agierenden Wirtschaftszweig sicherstellen? Darüber hinaus könnte das Urteil Auswirkungen auf die Zukunft digitaler Bezahlmethoden und die Entwicklung von App-Plattformen haben. Die Entwicklung und Akzeptanz neuer Zahlungsanbieter und -technologien könnte durch die Öffnung des App Stores gefördert werden. Dies schafft mehr Transparenz und Wahlmöglichkeiten und etabliert eine diversifizierte Zahlungsinfrastruktur, die nicht mehr von einer einzigen Firma abhängig ist. Für Apple sind die Herausforderungen nun vielfältig. Das Unternehmen muss nicht nur seine internen Richtlinien und die technische Umsetzung anpassen, sondern auch das Vertrauen von Entwicklern und Verbrauchern zurückgewinnen.

Zugleich drohen weitere kartellrechtliche Verfahren und öffentliche Kontroversen, die die Marke beeinflussen können. Die strategische Ausrichtung und der Umgang mit regulatorischem Druck werden für Apples künftigen Erfolg entscheidend sein. Insgesamt markiert der richterliche Eingriff eine Zäsur im Verhältnis zwischen Plattformbetreibern und App-Entwicklern. Die Ära der uneingeschränkten Vertrags- und Preisdiktate durch Apple könnte angesichts des Urteils ein Ende finden. Dies bietet eine Chance für mehr Wettbewerb, Innovation und Nutzerfreundlichkeit im digitalen Markt – Faktoren, die auf lange Sicht sowohl Verbrauchern als auch der gesamten Technologiebranche zugutekommen können.

Die zukünftige Entwicklung bleibt spannend: Wie wird Apple auf diese Herausforderung reagieren? Werden weitere Regierungen und Behörden ähnliche Schritte einleiten? Und wie schnell werden Drittanbieter und Entwickler die nun eröffneten Möglichkeiten nutzen? Diese Fragen werden maßgeblich beeinflussen, wie sich der global vernetzte Markt für digitale Dienste und Anwendungen in den kommenden Jahren gestaltet. Mit diesem Urteil steht fest, dass kartellrechtlicher Druck auf große Technologieunternehmen wirkt und den Weg zu mehr Wettbewerb ebnet. Für Nutzer und Entwickler ist dies eine Nachricht, die Hoffnung auf mehr Freiheit, geringere Kosten und eine vielfältigere digitale Zukunft macht. Die Folgen dieses Rechtsstreits sind weitreichend – und sie sind gerade erst am Anfang.