Die Dataflow-Analyse im MLIR-Framework ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Entwicklern hilft, verschiedene Fakten und Informationen über Programme zu sammeln, um diese bei anschließenden Analysen oder Transformationen zu verwenden. Als integraler Bestandteil von MLIR (Multi-Level Intermediate Representation) basiert das Dataflow-Analyse-Framework auf dem klassischen monotone Framework, welches sich durch seine iterative Herangehensweise auszeichnet. Dabei wird so lange analysiert und Fakten abgeleitet, bis keine neuen Informationen mehr gewonnen werden können. Dieses Vorgehen erlaubt es, selbst komplexe Programmstrukturen mit Schleifen und rekursiven Pfaden umfassend zu untersuchen und sicherzustellen, dass alle relevanten Fakten vollständig extrahiert werden. Die Implementierung selbst folgt einem iterativen Algorithmus, bei dem das Programm als ein Netzwerk von Knoten repräsentiert wird.

Für jeden Knoten werden zunächst Fakten seiner Vorgänger gesammelt und geprüft, ob daraus neue Erkenntnisse abgeleitet werden können. Werden neue Fakten entdeckt, so werden diese mit den bereits bekannten Informationen zusammengeführt und die Analyse wird auf die Nachfolgerknoten ausgeweitet. Dieses Verfahren sorgt dafür, dass Änderungen sich im ganzen Programm ausbreiten können, was besonders bei Schleifen zu mehrfachem Analysieren von Programmabschnitten führt, bis die Fakten stabil sind. Neben der Stabilität spielt die Komponierbarkeit eine wichtige Rolle. Das Framework ermöglicht es, mehrere Analysen gleichzeitig durchzuführen, wobei die Ergebnisse einer Analyse die andere beeinflussen können.

Dies erhöht die Präzision und eröffnet vielfältige Möglichkeiten für genauere und effizientere Analysen. MLIR bietet mit DenseForward, DenseBackward, SparseForward und SparseBackward bereits mehrere vordefinierte Implementierungen des Dataflow-Analyse-Frameworks an. Diese Optionen stellen gute Ausgangspunkte für die Entwicklung eigener Analysen dar. Während der Unterschied zwischen vorwärts und rückwärts gerichteten Analysen relativ klar ist, sind die Unterschiede zwischen den Dense und Sparse Analysen oft weniger offensichtlich. Die entscheidende Differenz liegt in der Art und Weise, wie Fakten durch das Programm propagiert werden.

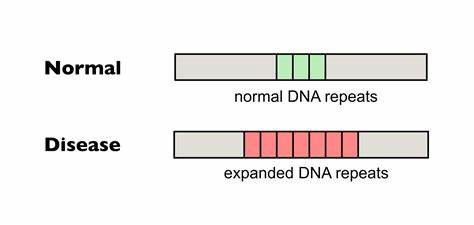

Dense Analysen befestigen Fakten an sogenannten Programmpunkten, was bedeutet, dass Informationen von Operation zu Operation entlang der impliziten Kontrollflusskanten weitergegeben werden. Dies führt dazu, dass Änderungen an einer Operation alle folgenden Operationen beeinflussen können. Sparsere Analysen hingegen koppeln Fakten direkt an spezifische SSA-Werte, also an Datenflusskanten. Hierdurch sind die Auswirkungen von Änderungen gezielter, da sie nur auf die Werteffekte beschränkt bleiben und nicht zwangsläufig alle nachfolgenden Operationen betreffen. Darüber hinaus ermöglicht das MLIR-Framework auch generische Ankerpunkte für Fakten, die weder reine Programmpunkte noch Werte darstellen.

Ein Beispiel hierfür ist die Analyse von totem Code, bei der Kanten im Kontrollflussgraphen als Anker dienen. Ein Vorteil der Sparse-Analyse ist ihre Effizienz bei Programmen mit komplexen Strukturen, da weniger Operationen unnötig erneut analysiert werden müssen. Dies macht sie besonders für größere Systeme interessant, in denen Performance eine zentrale Rolle spielt. Trotzdem haben beide Ansätze ihre Berechtigung; die Wahl hängt stark von der spezifischen Problemstellung ab. Von großer Bedeutung bei der Arbeit mit Dataflow-Analysen im MLIR-Framework sind einige potenzielle Fallstricke, die häufig übersehen werden.

Einer der wichtigsten Punkt ist, dass per Default alle Operationen als „tot“ (dead) betrachtet werden. Ohne eine korrekte Einbindung der DeadCodeAnalysis werden die meisten Operationen automatisch übersprungen, was zu einer unvollständigen und potentiell falschen Analyse führt. Ein weiterer zu beachtender Aspekt betrifft die Integration von SparseConstantPropagation. Ohne deren Einbindung bleiben manche verschachtelten Regionen, wie beispielsweise solche aus den Structured Control Flow (SCF) Dialekten, unberücksichtigt, obwohl sie live und erreichbar sind. Für Entwickler empfiehlt es sich daher unbedingt, neben der eigenen Analyse auch die DeadCodeAnalysis und SparseConstantPropagation explizit in den DataFlowSolver zu laden.

Dadurch wird gewährleistet, dass eine umfassende Sicht auf das Programm vorliegt und die Analyse nicht durch voreilige Dead-Code-Schranken eingeschränkt wird. Diese Besonderheiten können sich zudem bei neuen Releases von LLVM und MLIR ändern, weshalb Entwickler beim Upgrade besonders vorsichtig sein sollten. Ein scheinbar kleiner Unterschied durch neu eingeführte obligatorische Analysen kann zu unerwarteten analyserelevanten Lücken führen. MLIRs Dataflow-Analyse-Framework ist trotz seiner Komplexität gut dokumentiert und mit zahlreichen Beispielen versehen, insbesondere für die Integration eigener Analysen. Entwickler sind jedoch eingeladen, zusätzliche Ressourcen zu konsultieren, um sich tiefergehendes Wissen anzueignen, denn offizielle Webseiten, Vorträge auf Konferenzen wie EuroLLVM oder Fachbücher bieten einen breiteren Kontext und wertvolle praktische Insights.

Insbesondere zwei Vorträge, einer aus dem Jahr 2023 zum Thema MLIR Dataflow Analyse, und ein weiterer aus dem Jahr 2024 über effiziente Dataflow-Analysen bei regionenbasierter Steuerung, sind empfehlenswerte Einstiegspunkte. Diese Präsentationen bieten nicht nur theoretische Grundlagen, sondern auch Einblicke in realweltliche Fallbeispiele und aktuelle Herausforderungen. Insgesamt ermöglicht die Dataflow-Analyse im MLIR-Framework Entwicklern, Programme auf eine sehr präzise und flexible Art zu modellieren und zu untersuchen. Dabei sind iterative Verfahren und der Umgang mit Fakten essentiell, um aussagekräftige und korrekte Ergebnisse zu erzielen. Entscheidend ist die richtige Auswahl des Analyseansatzes und insbesondere die Einbindung der grundlegenden Analysen für toten Code und konstante Propagierung.

Durch Bewusstsein für typische Fallstricke und fortlaufendes Lernen sowie aktiven Austausch innerhalb der Community können die Potenziale des Frameworks voll ausgeschöpft werden. Dataflow-Analysen werden so zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner Compilerentwicklung und Programmanalyse mit MLIR, der sowohl die Optimierung als auch die Sicherheit und Korrektheit von Programmen nachhaltig verbessert. Die Zukunft verspricht weitere Fortschritte und ein noch breiteres Spektrum an Einsatzgebieten, die von Deep Learning über Programmsynthese bis hin zu hochoptimierten Laufzeitumgebungen reichen.