Die moderne Arbeitswelt ist zunehmend von hohen Anforderungen, langen Arbeitszeiten und ständigem Leistungsdruck geprägt. Überarbeitung, definiert als das Arbeiten über die gesetzlich oder gesundheitlich empfohlenen Grenzen hinaus, hat nicht nur Auswirkungen auf das körperliche Wohlbefinden, sondern offenbar auch auf die Struktur unseres Gehirns. Ein wegweisendes Pilotprojekt aus Südkorea hat gezeigt, dass Menschen, die über 52 Stunden pro Woche arbeiten, signifikante Veränderungen in speziellen Hirnregionen aufweisen, die für kognitive Kontrolle und emotionale Verarbeitung verantwortlich sind. Diese Entdeckungen werfen ein neues Licht auf die oft übersehenen neurobiologischen Risiken von Überarbeitung und fordern dringend weitere Forschung und präventive Maßnahmen in der Arbeitswelt. Die Studie konzentrierte sich auf 110 Beschäftigte im Gesundheitswesen, wobei diejenigen, die wöchentlich mindestens 52 Stunden arbeiteten, mit Kollegen verglichen wurden, die reguläre Arbeitszeiten einhielten.

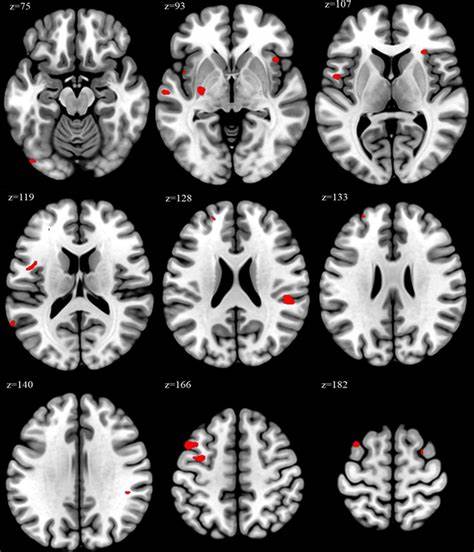

Die Untersuchung erfolgte mittels moderner bildgebender Verfahren der Magnetresonanztomographie (MRT), insbesondere durch Voxel-basierte Morphometrie (VBM) und atlasbasierte Volumenmessungen. Dabei wurde festgestellt, dass besonders das Volumen in der linken mittleren Stirnwindung (middle frontal gyrus), der Inselrinde (insula) sowie dem oberen Schläfenlappen (superior temporal gyrus) bei Überarbeiteten signifikant vergrößert war. Diese Hirnareale sind eng mit exekutiven Funktionen wie Entscheidungsfindung, Arbeitsgedächtnis sowie emotionaler Regulation verknüpft. Erstaunlicherweise deutet die Zunahme der grauen Substanz in diesen Regionen nicht zwangsläufig auf eine Verbesserung der Hirnfunktion hin. Zwar ist ein Volumszuwachs oft mit Lernprozessen oder Anpassungen durch wiederholte Beanspruchung verbunden, doch kann er auch Zeichen von Stressreaktionen oder Entzündungsprozessen sein.

Dies führt zu der Hypothese, dass die beobachteten Veränderungen als neuroadaptive Reaktionen auf chronischen Arbeitsstress interpretiert werden können, möglicherweise auch beeinflusst durch Schlafmangel und emotionale Belastungen, die häufig mit Überarbeitung einhergehen. Die langfristigen Folgen solcher Veränderungen sind bislang unklar, könnten jedoch mit kognitiven Einschränkungen und Befindlichkeitsstörungen wie Depression oder Angststörungen zusammenhängen. Die Bedeutung der mittleren Stirnwindung und der Inselrinde für die Emotionsverarbeitung und Selbstkontrolle ist in der neurologischen Forschung gut dokumentiert. Eine veränderte Struktur in diesen Bereichen könnte deshalb die erhobenen epidemiologischen Daten erklären, die Überstunden mit einem erhöhten Risiko für psychische Erkrankungen in Verbindung bringen. Zudem besteht ein biologischer Zusammenhang zu dem Phänomen der beruflichen Erschöpfung – dem Burnout – dessen Symptome häufig mit einer reduzierten Fähigkeit zur Emotionsregulation und verminderter kognitiver Flexibilität einhergehen.

Auch wenn die vorliegende Studie aufgrund ihrer Pilot-Charakteristik mit einer begrenzten Teilnehmerzahl aufwartet, so liefert sie dennoch wertvolle erste Anhaltspunkte zu einer Forschungslandschaft, die bislang kaum beleuchtet wurde. Besonders hervorzuheben ist, dass die Daten nach Adjustierung auf Alter, Geschlecht, Hirnvolumen und Lebensstilfaktoren wie Rauchen, Alkohol- und Sportgewohnheiten robust blieben. Studien mit größerer Stichprobengröße und längsschnittlichem Design sind jedoch dringend notwendig, um kausale Zusammenhänge zwischen Überarbeitung und Gehirnstrukturveränderungen sicher zu belegen und um die Dynamik dieser Effekte über die Zeit hinweg zu verstehen. Die gesellschaftlichen Implikationen sind erheblich. In vielen Ländern, darunter auch Deutschland, ist die Rechtsprechung zu Wochenarbeitszeiten klar definiert, doch tatsächliche Überschreitungen kommen häufig vor.

Die Ergebnisse mahnen, nicht nur die körperlichen, sondern auch die neurologischen Auswirkungen von übermäßiger Arbeitsbelastung zu berücksichtigen. Arbeitszeiten sollten so gestaltet sein, dass sie ausreichend Erholungsphasen bieten und psychische Gesundheit fördern. Betriebliche Gesundheitsförderung, flexible Arbeitszeitmodelle und ein Bewusstsein für die Risiken von Überarbeitungen sind essenzielle Bestandteile, um der zunehmenden Gefährdung entgegenzuwirken. Neben präventiven Maßnahmen könnte die Neurowissenschaft zukünftig auch Interventionen anstoßen, die eine Erholung oder Rehabilitation der betroffenen Hirnregionen unterstützen. Hierzu zählen Stressmanagement-Programme, Schlafoptimierung und kognitive Trainingsprogramme.

Die Kombination aus medizinischen und arbeitspsychologischen Ansätzen wird in diesem Feld immer wichtiger, um individuelle Risiken besser abschätzen und passende Lösungen anbieten zu können. Zudem bieten neuere bildgebende Verfahren wie funktionelle MRT oder Diffusions-Tensor-Bildgebung (DTI) die Möglichkeit, nicht nur strukturelle, sondern auch funktionelle und verbindungsbedingte Veränderungen durch Überarbeitung zu erfassen. Dadurch lassen sich etwaige Auswirkungen auf die neuronale Vernetzung besser nachvollziehen, was tiefere Einblicke in die Pathophysiologie der durch Überarbeitung bedingten Gehirnveränderungen ermöglicht. Der Wert der neurobiologischen Forschung zu Arbeitsbedingungen geht über wissenschaftliche Erkenntnisse hinaus. Er stellt eine wichtige Brücke dar, um gesundheitliche Prävention am Arbeitsplatz evidenzbasiert zu gestalten und politische Entscheidungen im Sinne des Arbeitnehmerschutzes zu fundieren.

Arbeitgeber, Arbeitnehmervertretungen und Gesundheitspolitiker sind gleichermaßen gefordert, die Tragweite von Überstunden zu erkennen und geeignete Maßnahmen einzuleiten. Abschließend lässt sich festhalten, dass Überarbeitung nicht nur ein soziales und psychisches Problem darstellt, sondern messbare physische Veränderungen im Gehirn hervorrufen kann. Diese Erkenntnis fordert ein Umdenken im Umgang mit Arbeitszeiten und der Betrachtung von Gesundheit in der Berufswelt. Mit der wachsenden Datenlage wird sich hoffentlich auch das Bewusstsein dafür erhöhen, dass Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz integraler Bestandteil einer zukunftsfähigen Arbeitskultur ist, die Körper, Geist und Gehirn gleichermaßen schützt.