Die Volatilität auf dem Ölmarkt ist seit Jahrzehnten ein zentrales Thema für Wirtschaft, Politik und Industrie. Starke Preisschwankungen können sowohl Produzenten als auch Verbraucher erheblich belasten. Aus diesem Grund gewinnt das Konzept einer Preisuntergrenze für Öl zunehmend an Bedeutung. Eine solche Untergrenze soll verhindern, dass die Preise unter ein bestimmtes Niveau fallen, das als wirtschaftlich tragbar betrachtet wird. Dies kann nicht nur die Stabilität der Märkte fördern, sondern auch Investitionen und langfristige Projekte in der Ölindustrie sichern.

Die Gründe für starke Schwankungen auf dem Ölmarkt sind vielfältig. Sie reichen von geopolitischen Spannungen, Veränderungen in der globalen Nachfrage, technischen Fortschritten bis hin zu saisonalen Faktoren. Insbesondere das Überangebot oder Nachfragerückgang können zu dramatischen Preisverfällen führen. Diese extreme Volatilität schafft Unsicherheit und macht es für Unternehmen schwierig, ihre Geschäftsstrategien zu planen. Hier setzt das Konzept einer Preisuntergrenze an, um eine gewisse Sicherheit zu schaffen und den Markt vor abrupten Abstürzen zu schützen.

Eine der prominentesten Methoden zur Implementierung einer Preisuntergrenze ist die Zusammenarbeit zwischen bedeutenden Ölproduzenten, häufig innerhalb eines Kartells wie der OPEC. On dieser Basis werden Förderquoten festgelegt, um das Angebot an Öl zu kontrollieren und so einen Mindestpreis zu gewährleisten. Diese Maßnahme soll verhindern, dass Überproduktion zu exorbitanten Preisverfällen führt. Allerdings hängt die Effektivität solcher Vereinbarungen stark von der Disziplin und dem Engagement aller Mitglieder ab, da individuelle Abweichungen das Gleichgewicht schnell stören können. Daneben spielen auch wirtschaftliche Instrumente eine wichtige Rolle.

Finanzderivate wie Optionen und Futures ermöglichen es Marktteilnehmern, sich gegen Preisrisiken abzusichern. Darüber hinaus können staatliche Interventionen in Form von Mindestpreisen oder strategischen Lagerbeständen als Puffer fungieren, um die Versorgung aufrechtzuerhalten und die Preise zu stabilisieren. Solche Maßnahmen sind besonders in Zeiten konjunktureller Schwäche oder bei plötzlichen Angebotsengpässen relevant. Die Festlegung einer Preisuntergrenze kann jedoch auch Herausforderungen mit sich bringen. Ein zu hoher Mindestpreis kann die Verbrauchernachfrage dämpfen und das wirtschaftliche Wachstum bremsen.

Zudem könnten vermehrte Förderaktivitäten in anderen Regionen oder durch alternative Energiequellen den Markt verzerren und das Ziel einer Stabilisierung erschweren. Deshalb bedarf es eines sorgfältigen Gleichgewichts zwischen den Interessen der Produzenten und den Bedürfnissen der Konsumenten. Neben den wirtschaftlichen Aspekten spielt auch die Diskussion um Nachhaltigkeit und Energiewende eine immer größere Rolle. Die Entscheidung für eine Preisuntergrenze beeinflusst das Verhalten von Investoren, die sich zunehmend auf erneuerbare Energien richten. Ein stabiler Ölpreis bietet zwar Sicherheit, könnte aber gleichzeitig Anreize für umweltschädliche Fördermethoden verstärken.

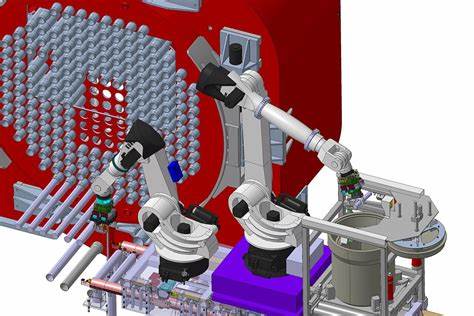

Daher ist es entscheidend, dass Preisuntergrenzen in einen Gesamtstrategie zur Energiewende integriert werden, die langfristige ökologische Ziele berücksichtigt. Technologische Innovationen und Digitalisierung verändern ebenfalls die Dynamik auf dem Ölmarkt. Fortschritte in der Förderungstechnik, wie Fracking und 3D-Seismik, ermöglichen effizientere und schnellere Fördermethoden, was das Angebot steigern kann. Gleichzeitig erlauben Datenanalysen und automatisierte Handelssysteme eine präzisere Marktsteuerung. Diese Entwicklungen eröffnen neue Möglichkeiten, Preisuntergrenzen flexibler und effektiver umzusetzen.

Weiterhin sind geopolitische Einflüsse nicht zu vernachlässigen. Spannungen in Förderregionen, Handelskriege oder Sanktionen können das Marktgleichgewicht empfindlich stören. Eine stabile Preisuntergrenze kann dazu beitragen, diese Unsicherheiten abzufedern und größere Versorgungsengpässe zu vermeiden. Internationale Kooperationen und diplomatisches Geschick sind daher entscheidend, um ein nachhaltiges Gleichgewicht zu schaffen. Im Kontext der globalen Wirtschaft wirkt sich der Ölpreis direkt auf Inflation, Produktion und Konsum aus.

Besonders für rohstoffabhängige Länder entscheidet die Preisentwicklung über die Stabilität ihrer Volkswirtschaften. Eine eiserne Preisuntergrenze könnte hier einen wichtigen Beitrag leisten, um diese Staaten vor finanziellen Krisen zu schützen und gesellschaftliche Spannungen zu mildern. Schließlich ist die Rolle der Verbraucher nicht zu unterschätzen. Ein Mindestpreis kann Anreize schaffen, Energie effizienter zu nutzen oder auf alternative Energiequellen zu wechseln. Bildung und Bewusstseinsarbeit im Umgang mit Energie sind daher ebenfalls wichtige ergänzende Maßnahmen.

Die Kombination aus Politik, Wirtschaft und gesellschaftlichem Engagement bildet die Grundlage für einen nachhaltigen Ansatz zur Preisstabilisierung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Einführen einer Preisuntergrenze für Öl vielfältige Vorteile mit sich bringt, aber auch komplexe Herausforderungen erfordert. Die Balance zwischen wirtschaftlicher Stabilität, ökologischen Anforderungen und geopolitischen Realitäten entscheidet letztlich über den Erfolg solcher Maßnahmen. Ein integrierter Ansatz, der verschiedene Akteure und Instrumente miteinander verbindet, scheint der vielversprechendste Weg zu sein, um die Macht der Ölpreise zu zähmen und eine verlässliche Grundlage für die Zukunft zu schaffen.