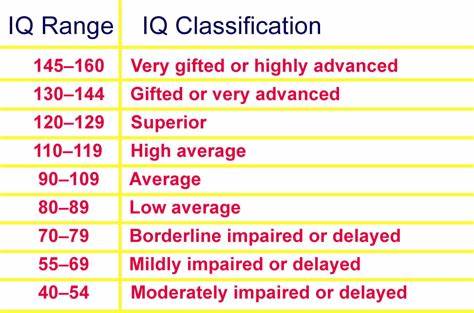

Im Jahr 1999 sorgte ein ungewöhnliches und viel diskutiertes Gerichtsurteil in den Vereinigten Staaten für Aufsehen. Ein Bundesrichter entschied, dass eine Polizeibehörde Bewerber mit zu hohen IQ-Werten von der Einstellungsprozedur ausschließen darf. Der Fall drehte sich um Robert Jordan, der wegen seines außergewöhnlich hohen Intelligenzquotienten die Chance auf eine Polizeikarriere in New London, Connecticut, verwehrt wurde. Dieses Urteil erhitzte die Gemüter und wirft noch heute interessante Fragen rund um die Themen Eignung, Diskriminierung und die Definition von Qualifikation für bestimmte Berufsgruppen auf. Die Diskussionen um die Angemessenheit und Auswirkungen solcher Auswahlkriterien sind dabei keineswegs auf die USA beschränkt, sondern haben auch internationale Relevanz.

Robert Jordan war ein erfahrener Beamter des Bundesstaates und hatte bereits als Korrekturoffizier gearbeitet, außerdem verfügte er über einen Bachelor-Abschluss in Literatur. Trotz seiner umfassenden Ausbildung und Berufserfahrung wurde Jordan die Möglichkeit verwehrt, sich auf eine Polizeistelle zu bewerben. Der Grund: Er hatte bei einem Intelligenztest eine Punktzahl erzielt, die als zu hoch eingestuft wurde und damit nach den Richtlinien der Polizei in New London nicht erwünscht war. Die Stadt verfolgte die Praxis, Bewerber mit außergewöhnlich hohen IQ-Werten vor der Einstellung auszuschließen, um angeblich eine bessere Passung für den Polizeidienst zu gewährleisten. Die Begründung stieß national und international auf Empörung und entfachte eine Debatte darüber, inwieweit Intelligenz überhaupt einen sinnvollen Maßstab für die Auswahl von Polizeipersonal darstellen kann.

Vor Gericht argumentierte Jordan, dass diese Praxis eine Form von Diskriminierung darstellt, ähnlich wie Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Religion oder Rasse. Nach seiner Ansicht habe ihn die Polizei auf Basis seiner intellektuellen Fähigkeiten ungerechtfertigt benachteiligt und somit seine Chancen auf eine gleichberechtigte Behandlung bei der Jobsuche beschnitten. Trotz seiner guten Argumente wies Richter Peter C. Dorsey die Klage zurück. In seiner Entscheidung stellte er klar, dass der Ausschluss aller Personen mit zu hohen IQ-Werten gleichermaßen auf alle Bewerber angewandt wurde und somit keine Diskriminierung im rechtlichen Sinne vorliege.

Das Urteil erlaubte es der Polizei formal, strenge und sogar ungewöhnliche Kriterien bei der Auswahl ihrer Mitarbeiter anzuwenden, solange diese einheitlich und für alle Bewerber verbindlich sind.Die Begründung der Polizei, Bewerber mit zu hohen IQ-Werten abzulehnen, beruht auf der Annahme, dass extrem hohe intellektuelle Fähigkeiten nicht zwangsläufig mit den Anforderungen oder der Eignung für den Polizeidienst übereinstimmen. Vielmehr befürchteten einige Verantwortliche, dass Menschen mit sehr hohen IQ-Werten möglicherweise Schwierigkeiten hätten, sich in das häufig hierarchical strukturierte, teamorientierte und praktische Arbeitsumfeld der Polizei einzufügen. Man vermutete auch, dass zu hohe Intelligenz möglicherweise zu Konflikten oder unrealistischen Erwartungen innerhalb des Teams führen könnte. Diese Argumentationslinie bleibt jedoch umstritten und wird von Experten unterschiedlich bewertet.

Der Fall von Robert Jordan bringt grundlegende Fragen zum Auswahlverfahren bei Strafverfolgungsbehörden auf. Die Polizei steht vor der Herausforderung, Bewerber auszuwählen, die nicht nur die notwendigen kognitiven Fähigkeiten mitbringen, sondern auch Eigenschaften wie Teamfähigkeit, Belastbarkeit, emotionale Intelligenz und Integrität. Daher ist es verständlich, dass alleiniges Vertrauen auf IQ-Tests als Maßstab unzureichend ist. Dennoch werfen derart restriktive Ausschlusskriterien auch ethische und rechtliche Fragen auf, insbesondere wenn die Richtlinien wie im Fall New London verhindern, dass hochqualifizierte Menschen ihre beruflichen Ambitionen realisieren können.Das Urteil spiegelt einen Kompromiss wider zwischen rechtlichen Anforderungen an Gleichbehandlung und der Einschätzung praktischer Notwendigkeiten bei der Personalauswahl.

Die Gleichbehandlung wurde gesetzlich gewahrt, weil die Regelung für alle Bewerber gleichermaßen galt. Gleichzeitig zeigt das Urteil, dass auch ungewöhnliche und möglicherweise diskriminierende Auswahlkriterien legal sein können, wenn sie neutral angewendet werden. Diese Differenzierung ist für Unternehmen, Behörden und Organisationen wichtig, die Bewerber auswählen und dabei diverse Einstellungsfaktoren gegeneinander abwägen müssen.Seit der Entscheidung von 1999 hat sich die Diskussion über Auswahlverfahren im öffentlichen Dienst weiterentwickelt. Moderne Ansätze setzen zunehmend auf eine Kombination verschiedener Testverfahren, die neben Intelligenz auch soziale Kompetenz, Stressmanagement und ethische Einstellungen erfassen.

Dies soll sicherstellen, dass Polizeibeamte nicht nur schlau, sondern auch emotional stabil und teamfähig sind. Innovative Auswahlmethoden und Assessment-Center ergänzen mittlerweile einfache IQ-Tests, um eine ganzheitliche Bewerberbewertung zu erreichen. Dennoch bleibt die Herausforderung bestehen, faire und inklusive Verfahren zu gestalten, die die besten Kandidaten identifizieren, ohne Menschen aufgrund einzelner Merkmale zu benachteiligen.Der Fall aus New London wurde von vielen Rechtsexperten und Ethikern als warnendes Beispiel betrachtet, wie strenge Testregeln zu ungewollter Diskriminierung führen können. Auch wenn der Begriff der Diskriminierung juristisch in diesem Fall nicht anerkannt wurde, argumentieren Kritiker, dass eine «Diskriminierung aufgrund eines zu hohen IQ» nicht weniger problematisch sei als andere Formen der Ausgrenzung.

Diese Debatte wirft ein Schlaglicht darauf, wie Gesellschaften mit außergewöhnlichen Talenten umgehen und wie solche Talente ihre beruflichen Chancen wahrnehmen.Darüber hinaus verdeutlicht der Fall die Komplexität der Polizeiarbeit und die unterschiedlichen Anforderungen an Polizeikräfte weltweit. Während in einigen Ländern kognitive Fähigkeiten im Vordergrund stehen, legen andere mehr Wert auf körperliche Fitness oder soziale Kompetenz. Intelligenztests sind nur ein Puzzlestück unter vielen. Der Fall Jordan zeigt, dass übermäßiges Verlassen auf einzelne Leistungsindikatoren problematisch sein kann und dass ein ausgewogenes, umfassendes Bewertungssystem essenziell ist.

Der juristische Präzedenzfall aus New London unterstreicht die Bedeutung klar definierter und nachvollziehbarer Auswahlkriterien und deren konsequente Anwendung auf alle Bewerber. Nur so lässt sich vermeiden, dass Gerichtsverfahren zunehmend durch subjektive Wahrnehmungen oder kulturell bedingte Vorurteile beeinflusst werden. Auch die Polizei nicht nur in den USA steht vor der Aufgabe, ihre Auswahlverfahren transparent, gerecht und wirksam zu gestalten.Abschließend lässt sich sagen, dass der Fall Robert Jordan wichtige Impulse für die Reform von Personalbewertungsverfahren lieferte. Er sensibilisierte Behörden für die möglichen unerwünschten Nebenwirkungen von rigiden Auswahlmethoden und regte eine breitere Diskussion über faire Chancen und Chancengleichheit an.

Dabei bleibt das Thema Intelligenztests und deren Nutzen umstritten. Polizei, Verwaltung und Justiz müssen weiterhin daran arbeiten, optimale Lösungen für die Auswahl kompetenter und engagierter Mitarbeiter zu finden, die den hohen Anforderungen des Polizeidienstes gerecht werden und zugleich die Grundprinzipien von Fairness und Gleichbehandlung wahren.Die Geschichte dieses Urteils bleibt ein markantes Beispiel dafür, wie komplex die Schnittstelle zwischen Recht, Ethik und Personalmanagement sein kann. Sie erinnert alle Organisationen daran, sorgfältig abzuwägen, welche Kriterien sinnvoll sind und wie sie angewendet werden sollen, um Diskriminierung zu vermeiden und gleichzeitig die bestmögliche Personalauswahl zu gewährleisten.