Schlangengiftbisse stellen weltweit eine ernste Bedrohung für die öffentliche Gesundheit dar, insbesondere in tropischen und subtropischen Regionen. Jährlich sterben zwischen 81.000 und 138.000 Menschen an den Folgen eines Schlangenbisses, viele weitere erleiden bleibende Behinderungen. Trotz dieser dramatischen Zahlen ist die Versorgung mit Antivenom - dem einzigen wirksamen Gegenmittel - chronisch unzureichend.

Die Gründe für diese Knappheit sind vielfältig und liegen nicht nur in der komplexen Biologie der Schlangengifte, sondern auch in wirtschaftlichen und logistischen Herausforderungen. In jüngster Zeit macht die wissenschaftliche Welt Hoffnung durch den Einsatz von Protein-Design-Werkzeugen, welche die Herstellung universeller Antivenome ermöglichen könnten. Doch wie realistisch ist es, dass solche Technologien das schier unlösbare Problem der Antivenomknappheit beheben? Um diese Frage fundiert zu beantworten, ist es notwendig, zunächst die bestehenden Probleme der Antivenomproduktion und die besondere Komplexität von Schlangengiften zu verstehen. Schlangengifte sind keine einheitlichen Substanzen, sondern komplexe Gemische aus einer Vielfalt von Proteinen und Enzymen. Diese Zusammensetzung variiert nicht nur zwischen verschiedenen Schlangenfamilien und Arten, sondern kann auch innerhalb einer Art je nach Region und sogar im Lebensverlauf eines einzelnen Tieres unterschiedlich sein.

Neurotoxine und hämotoxische Enzyme sind beispielhafte Komponenten, die sehr unterschiedliche, oft synergistische Krankheitsbilder im menschlichen Körper verursachen. Diese immense Variation macht es schwierig, ein Antivenom zu entwickeln, das universell oder zumindest breit wirksam ist. Traditionsgemäß wird Antivenom durch die Immunisierung von Tieren wie Pferden oder Schafen mit Schlangengift hergestellt. Diese Tiere produzieren anschließend Antikörper, die aus ihrem Blutplasma isoliert und gereinigt werden, um für die Behandlung von Bissopfern genutzt zu werden. Dieses Verfahren existiert seit über hundert Jahren und hat trotz gewisser Erfolge viele Nachteile.

Der Produktionsprozess ist aufwändig, teuer und unterliegt Schwankungen in der Qualität. Außerdem sind die Antivenome oft sehr spezialisiert auf die Gifte bestimmter Schlangenarten, was eine genaue Identifikation des verantwortlichen Schlangentyps erforderlich macht und die Verfügbarkeit passender Antivenome in den betroffenen Regionen begrenzt. Hinzu kommt, dass der Markt für Antivenom aufgrund der vorwiegend ärmlichen Bevölkerungen, die davon betroffen sind, wirtschaftlich wenig attraktiv ist. Dies führt zu einem ständigen Rückgang der Hersteller und einer globalen Knappheit von wirksamen Antivenomen. Hier setzen moderne Protein-Design-Tools an.

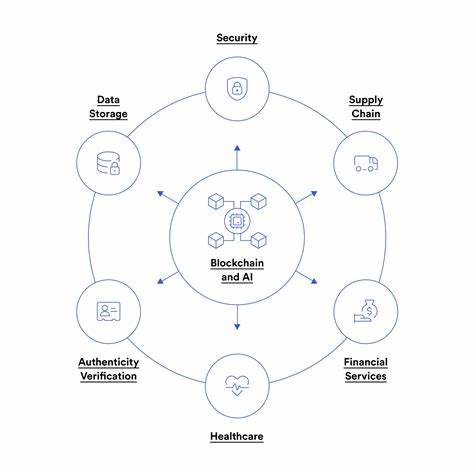

Diese Methoden, zu denen computergestützte Modelle zählen, können gezielt Proteine entwerfen, die spezifisch an toxische Komponenten von Schlangengiften binden und diese neutralisieren. Ein bemerkenswertes Beispiel ist die Anwendung von RFDiffusion, einem KI-gestützten Instrument, das Proteine durch gezielte Simulationen neu konstruiert, um effektiv mit den Neurotoxinen zu interagieren. Erste Studien zeigen, dass auf diese Weise entworfene Proteinbinder im Tierversuch Schutz gegen bestimmte Giftstoffe bieten können. Dies ist ein bedeutender Fortschritt, da es theoretisch möglich wird, maßgeschneiderte Antivenome für verschiedenste Giftklassen zu entwickeln, ohne auf die Natürlichkeit der Antikörper angewiesen zu sein, die traditionelle Immunisierung liefert. Dennoch bestehen komplexe Herausforderungen.

Die enorme Heterogenität der Gifte bedeutet, dass ein einzelner Proteinbinder meist nicht alle toxischen Komponenten abdecken kann. Zu einem universellen Antivenom wäre daher ein Cocktail mehrerer Wirkstoffe notwendig, der alle wichtigen Giftproteine neutralisiert. Darüber hinaus erfordert die mikrobiologische Produktion solcher Designerproteine hochentwickelte Biotechnologieanlagen, die in Regionen, die am meisten von Schlangenbissen betroffen sind, meist fehlen. Ein weiterer kritischer Aspekt ist die Sicherheit und Wirksamkeit in groß angelegten klinischen Studien. Während erste Tierversuche vielversprechend sind, sind sie noch kein Beweis für eine flächendeckende Anwendung in der humanen Medizin.

Zudem könnten immunologische Nebenwirkungen durch neuartige Proteinstrukturen entstehen, deren langfristige Folgen noch nicht vollständig verstanden sind. Ein eher pessimistisch anmutender Blick auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zeigt, dass auch mit perfekter Technologie die Marktsituation für Antivenome sich nur leicht verbessern könnte. Die betroffenen Bevölkerungen besitzen häufig geringe finanzielle Mittel, Gesundheitsinfrastrukturen sind unzureichend, und die Nachfrage aufgrund der regionalen Verteilung der Schlangenbisse ist schwierig vorherzusagen. Ohne garantierte Bestellungen und Förderung durch Regierungen oder internationale Organisationen bleibt die Entwicklung und Produktion hochmoderner Antivenome finanziell riskant. Auf der optimistischeren Seite stehen Fortschritte aus mehreren Forschungsgruppen und Firmen, die zeigen, dass universelle Antikörper gefunden oder konstruiert werden können, welche in einem großen Spektrum von Giftstoffen wirksam sind.

Ein besonderes Beispiel liefert ein von einem Forscherteam veröffentlichtes Papier, in dem zwei verschiedene, aus einer hyperimmunen Personstammzelllinie abgeleitete Antikörper breite Schutzwirkung gegen eine Vielzahl von Elapidengiften zeigten. Diese Antikörper finden nicht ihren Ursprung in den typischen tierischen Immunisierungsprozessen, sondern in natürlichen, wenn auch außergewöhnlichen menschlichen Immunreaktionen, welche dann mittels Phagen-Display-Technik optimiert wurden. Diese Technologie ermöglicht die Produktion von sehr spezifischen Antikörpern in Zellkulturen statt in Lebewesen, was Skalierung und Konsistenz in der Herstellung verbessern könnte. Die Zukunft der Antivenomversorgung könnte also in solchen rekombinanten, computer-designten Biopharmazeutika liegen, die universeller, sicherer in der Anwendung sind und nicht mehr auf Tiere als Antikörperproduzenten angewiesen sind. Zudem könnten diese Biologika aufgrund besserer Stabilität und Haltbarkeit die logistischen Probleme insbesondere in heißen, abgelegenen Regionen lindern.

Die Frage, ob Protein-Design-Tools allein die Antivenomknappheit lösen können, ist somit differenziert zu beantworten. Technologisch ermöglichen sie völlig neue Ansätze und haben bereits erste Erfolge bei der Entwicklung von universellen Antivenomen erzielt. Sie bieten das Potenzial, die pharmazeutische Produktion effizienter und gezielter zu gestalten. Allerdings beseitigen sie nicht von allein die komplexen sozioökonomischen und globalen Herausforderungen, welche die Versorgung mit Antivenomen blockieren. Eine nachhaltige Lösung wird daher nur durch ein Zusammenspiel von wissenschaftlichen Innovationen, politischem Willen, ökonomischer Förderung und globaler Zusammenarbeit möglich sein.

Die Entwicklung und Einführung von universellen, computergestützten Antivenomen können einen entscheidenden Schritt zu einem besseren Zugang zu lebensrettender Behandlung für Opfer von Schlangenbissen darstellen. Insbesondere in Ländern mit besonders hohem Risiko können solche Technologien Leben retten und die Zahl der Invaliditäten reduzieren. Gleichzeitig müssen parallel Infrastrukturen zum Vertrieb, zur Aufklärung und zur medizinischen Versorgung gestärkt werden, um das volle Potenzial auszuschöpfen. Abschließend steht fest: Protein-Design-Werkzeuge sind ein revolutionäres Mittel, das die antivenöse Therapie grundlegend verändern kann. Ob sie jedoch in naher Zukunft die weltweite Knappheit an Antivenomen beenden, hängt von vielen weiteren Faktoren ab.

Sie können die Grundlage für universelle, kosteneffiziente und sichere Antivenome schaffen, benötigen aber ergänzende Maßnahmen, um das Problem umfassend zu bekämpfen. Für Wissenschaftler, Investoren und öffentliche Gesundheitsorganisationen gilt es nun, diese Chancen zu nutzen, um den Kampf gegen die verheerenden Folgen von Schlangenbissen gemeinsam erfolgreich zu führen.