Das Mittelmeer, das heute als eines der faszinierendsten und artenreichsten Meere der Welt gilt, war vor etwa sechs Millionen Jahren kaum als solches zu erkennen. Durch intensive tektonische Bewegungen wurde die Verbindung zwischen dem Atlantischen Ozean und dem Mittelmeer durch die Entstehung eines Gebirgszugs im Gebiet der heutigen Straße von Gibraltar blockiert. Diese Barriere verursachte eine totale Abtrennung des Mittelmeers von seinem Wasserzufluss, was in einem dramatischen Austrocknungsprozess resultierte, der als Messinische Salinitätskrise bekannt ist. Das Meer verlor in dieser Zeit fast sein gesamtes Wasser und hinterließ eine karge Landschaft aus Salz, Gips und vereinzelten salzhaltigen Seen, die von der unbarmherzigen Sonne nahezu vollständig ausgetrocknet wurden. Die biologische Vielfalt reduzierte sich stark, und viele zuvor heimische Arten verschwanden vollständig.

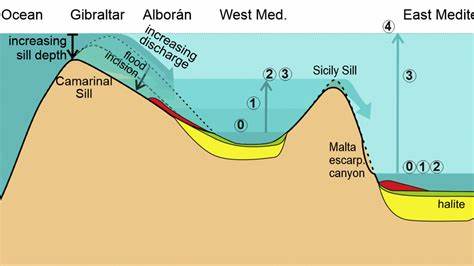

Nur wenige schafften es, in den verbleibenden Gewässern zu überdauern, darunter spezielle Mollusken, Planktonarten und eine ungewöhnliche Seeschnecke, die als Überlebenskünstler galten. Vor mehr als fünf Millionen Jahren begann jedoch eine epochale Veränderung, die als die größte Flut in der Erdgeschichte gilt und die Grundlage für das heutige Mittelmeer legte: die Zanclean-Megaflut. Dieses Naturereignis begann, als der Gebirgszug von Gibraltar unter dem Druck des Erdinneren langsam absank. Schließlich erreichte er eine kritische Höhe, die es den Wasserströmungen des Atlantiks erlaubte, die Barriere zu überwinden. Aus einem anfänglichen Wassertröpfchen entstand schnell ein reißender Strom, der mit einer Geschwindigkeit von bis zu 32 Metern pro Sekunde – das entspricht etwa 72 Meilen pro Stunde – in das ausgetrocknete Becken stürmte.

Diese gewaltige Flut war so stark, dass sie einen Wasserfluss erzeugte, der mit dem von tausend Amazonas-Flüssen vergleichbar ist. Die Kraft des Wassers riss Gestein und Erde mit sich und hinterließ eine Landschaft, die aussah, als wäre sie von einer riesigen Hand zerfurcht worden. Begleitet wurde das Fluten von heftigen Stürmen mit Orkanstärke und Erdbeben, die durch die enorme zusätzliche Last des Wassers auf der Erdkruste ausgelöst wurden. Die gewaltigen Wassermassen füllten zunächst den westlichen Teil des Mittelmeers, der durch das Malta-Eskarpament von der östlichen Hälfte getrennt war und so als eine Art riesige Schale diente. An diesem natürlichen Hindernis bildete sich einer der spektakulärsten Wasserfälle der Erdgeschichte: Ein Wasserfall, der 30 Mal höher war als die Niagarafälle und dessen Strömungen erneut Erdbeben und Sedimentablagerungen verursachten.

Als das Wasser schließlich den östlichen Teil des Mittelmeers erreichte, kam es zu einer Stabilisierung des Systems. Die Wasserspiegel vereinheitlichten sich, die Erdbeben ließen nach und die Überschwemmung fand ihr Ende – das Mittelmeer war zurück, und das Leben begann sich neu zu formen. Diese Flut markierte nicht nur das Ende der Messinischen Salinitätskrise, sondern leitete mit der Zanclean-Ära ein neues geologisches Zeitalter ein. Die Bedeutung des Ereignisses geht weit über die reine Umgestaltung der Landschaft hinaus. Die relativ plötzliche Rückkehr des Wassers führte zu einer drastischen Änderung der Lebensbedingungen.

Die Zusammensetzung der Tier- und Pflanzenwelt musste sich an die neuen, salzhaltigen Verhältnisse anpassen. Viele der ursprünglichen Arten konnten nicht überleben, und die Biodiversität entwickelte sich neu. Forscher haben herausgefunden, dass die Fauna des heutigen Mittelmeers nur knapp über zehn Prozent der damaligen Arten des prä-Salinums entspricht. Die Überlebenden fanden vermutlich Zuflucht in isolierten Wasserinseln, während neue Arten aus dem Atlantik den wiedereröffneten Lebensraum besiedelten. Die Nachwirkungen der Zanclean-Megaflut sind noch heute spürbar.

Das Mittelmeer zeigt eine höhere Salzkonzentration als der Atlantik, was auf das Erbe der Messinischen Salinitätskrise zurückzuführen ist. Die Zeit, die nach der Flut verging, bis sich der Lebensraum stabilisierte und eine neue ökologische Vielfalt entstand, war vergleichsweise lang. Dies unterstreicht die komplexen Prozesse, die auch bei heutigen Veränderungen in marinen Ökosystemen eine Rolle spielen. Besonders interessant ist die Tatsache, dass die Zanclean-Megaflut als eine Art „natürliches Experiment“ betrachtet werden kann, das zeigt, wie dramatische Umweltveränderungen die Zusammensetzung von Arten und Lebensräumen langfristig beeinflussen und dass eine Rückkehr zum „Urzustand“ selten möglich ist. Dieses Wissen ist in Anbetracht der aktuellen Klimakrise von großer Bedeutung, denn sie hilft, die möglichen Auswirkungen massiver Überschwemmungen und Umweltverschiebungen auf heutige Ökosysteme besser zu verstehen.

Darüber hinaus ermöglicht die Erforschung des Megafluts, insbesondere die computergestützte Modellierung und geologische Untersuchungen, Einblicke in die Dynamik von Wassermassen und deren Einfluss auf die Erdkruste. Erkenntnisse wie das Auslösen von Erdbeben und die Bildung von riesigen Wasserfällen auf Land lassen Rückschlüsse auf die Kräfte zu, die bei großen Naturkatastrophen wirken können. Vom ursprünglichen trockenen Becken bis zum heutigen Mittelmeer hat das Gebiet eine gewaltige Transformation durchlaufen, die das Erscheinungsbild, die geologische Beschaffenheit und die Lebensweise auf der Erde tiefgreifend veränderte. Der Zanclean-Megaflut war ein Ereignis von einzigartigem Ausmaß und Bedeutung, das die Geschichte unseres Planeten nachhaltig geprägt hat. Heutige Forscher und Wissenschaftler arbeiten weiterhin daran, die Details dieses gigantischen Naturereignisses zu entschlüsseln, um dadurch besser zu verstehen, wie Naturkräfte die Welt formen.

Das Mittelmeer, wie wir es heute kennen, ist somit nicht nur ein Symbol für Schönheit und kulturelles Erbe, sondern auch ein lebendiges Zeugnis einer der größten Veränderungen, die je auf der Erde stattfanden.