Die rasante Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) hat das Potenzial, fast jeden Bereich der Wirtschaft und Technik zu revolutionieren. Insbesondere im Bereich der Softwareentwicklung stellt sich immer wieder die Frage, ob KI die Qualitätssicherungsteams (QA-Teams) letztlich ersetzen wird. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die Vorteile automatisierter Systeme zu erkennen und gleichzeitig ihre menschlichen Ressourcen bestmöglich einzusetzen. Doch wie realistisch ist es, dass KI vollständig die Aufgaben der QA übernimmt, und welche Rolle spielt der Mensch in Zukunft in diesem Prozess? Qualitätssicherung ist per definitionem eine komplexe Tätigkeit, die weit über das reine Finden von Fehlern hinausgeht. Sie umfasst das Verständnis von Kundenanforderungen, das Erkennen von Nutzungsszenarien, das Einfühlen in Endnutzer sowie die Evaluation von Software auf verschiedensten Ebenen.

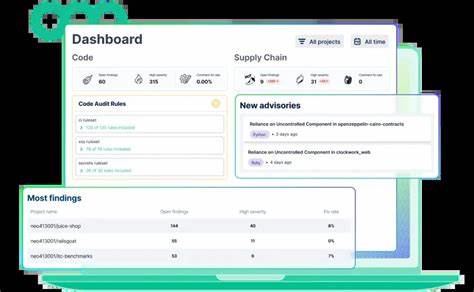

KI-Systeme haben in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht, besonders was die Fähigkeit betrifft, große Datenmengen zu analysieren, Muster zu erkennen und Testfälle automatisiert durchzuführen. Dies führt zu einer schnelleren, oft auch kostengünstigeren Testdurchführung, die vor allem repetitiv und zeitintensiv ist. Vor diesem Hintergrund könnten Unternehmen versucht sein, menschliche QA-Teams zugunsten von KI-basierten Lösungen abzubauen. Tatsächlich bieten viele Tools rund um maschinelles Lernen und automatisierte Testverfahren bemerkenswerte Vorteile. Sie können Tests kontinuierlich ausführen, ohne Ermüdung oder Nachlässigkeit.

Auch die Integration in DevOps- und Continuous-Integration-Prozesse ist so nahezu nahtlos möglich. Doch trotz dieser Vorteile ist die vollständige Ablösung der QA-Mitarbeitenden durch KI eine komplexe Angelegenheit. Menschen bringen eine Intuition und Kreativität in den Testprozess ein, die Maschinen gegenwärtig nicht ersetzen können. Komplexe Szenarien, die nicht leicht formalisiert werden können, erfordern oft ein tiefes Verständnis des Produktes sowie der Kundenbedürfnisse. Die Identifikation subtiler Usability-Probleme und die Interpretation von Testergebnissen im Gesamtkontext sind Felder, in denen künstliche Intelligenz an Grenzen stößt.

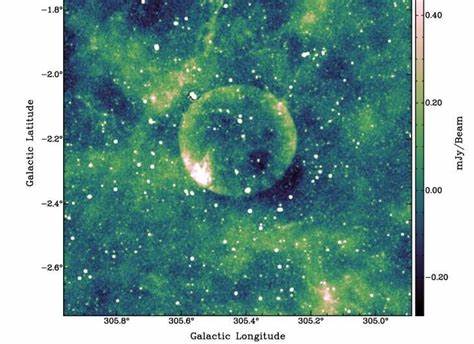

Ebenso wichtig ist die Kommunikation zwischen QA-Teams und anderen Abteilungen wie Entwicklung, Produkt- und Kundenmanagement – eine soziale Kompetenz, die ebenfalls durch KI nicht einfach simuliert werden kann. Ein weiterer Gesichtspunkt ist die Datenbasis, auf der KI-Modelle trainiert werden. Erfolg und Genauigkeit solcher Modelle hängen stark von der Qualität und der Menge der verfügbaren Trainingsdaten ab. Gerade bei neuen oder einzigartigen Produkten fehlt oft eine ausreichende Datenmenge, um KI-Systeme effektiv einzusetzen. Zudem könnten sich Fehlinterpretationen oder falsche Testergebnisse einschleichen, wenn Modelle nicht sorgfältig überwacht und ständig angepasst werden.

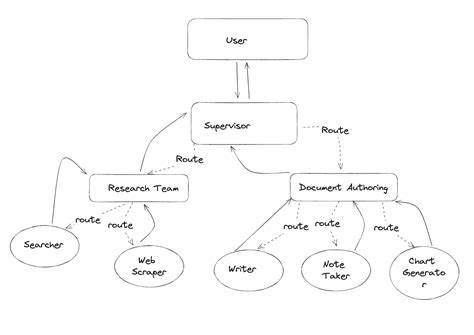

Dennoch bietet KI immense Chancen, QA-Teams zu unterstützen und deren Effizienz zu steigern. Automatisierte Testgenerierung, Predictive Analytics und intelligente Bug-Tracking-Systeme können die Fehlerfindung beschleunigen und Prozesse optimieren. Durch die Auslagerung repetitiver Aufgaben erhalten QA-Experten mehr Raum für kreative Problemlösungen, strategische Planung und die Gestaltung ganzheitlicher Qualitätssicherungskonzepte. Dadurch wandelt sich die Rolle von klassischen Testern zunehmend zu der eines Qualitätsexperten mit einem tieferen Verständnis für technische wie auch geschäftliche Zusammenhänge. Es entsteht eine Art symbiotisches Zusammenwirken zwischen Mensch und Maschine: KI übernimmt Routineaufgaben, während der Mensch komplexe Bewertungen vornimmt und Entscheidungen trifft.

Firmen, die diesen Wandel mit einer klaren Strategie mitgehen und Mitarbeiter entsprechend weiterbilden, können von beiden Seiten profitieren. Die Angst vor dem vollständigen Ersatz durch KI weicht dabei einem stärkeren Fokus auf Zusammenarbeit und Prozessinnovation. Zudem verändert sich auch das Skillset in QA-Teams. Neben klassischen Kenntnissen im Testen werden analytische Fähigkeiten im Umgang mit KI-Tools und ein tieferes technisches Verständnis wichtiger. Wer sich in den Umgang mit KI-Technologien einarbeitet, kann seine Rolle zukunftssicher gestalten und aktiv an der Weiterentwicklung der Testmethodik mitwirken.

![Leaving Theory Behind: Why Hypothesis Testing Has Become Bad for IR [pdf]](/images/93988E28-0D88-404F-B44F-6E60426EF47D)