Im Juni 2025 sorgte eine außergewöhnliche Verhaftung in Osaka für Schlagzeilen: Ein 66-jähriger Teilzeitbeschäftigter namens Ippei Miyamoto wurde festgenommen, da er eine illegal produzierte, KI-farbkolorierte Version des berühmten Godzilla-Films von 1954 verkauft haben soll. Der Film, ursprünglich in Schwarz-Weiß gedreht, wurde von Miyamoto mithilfe künstlicher Intelligenz bearbeitet und als farbige DVD verkauft – eine Praxis, die nicht nur die Rechte des Rechteinhabers verletzt, sondern auch erhebliche ethische und rechtliche Fragen aufwirft.Godzilla, das ikonische Monster, das erstmals 1954 auf die Leinwand kam, hat tiefe Wurzeln in der japanischen Kultur und ist weltweit bekannt. Die Rechte an dem Franchise liegen bei der Firma Toho Co., die den Film kopierrechtlich schützt.

Miyamoto nutzte die Popularität und den historischen Wert des Films offenbar für eigene Profitzwecke aus, indem er die Farbversion auf Online-Flohmarkt-Plattformen vertrieb und dabei rund 1,7 Millionen Yen (etwa 13.000 Euro) einnahm. Die DVDs wurden zu Preisen zwischen 3.000 und 30.000 Yen verkauft, wobei Miyamoto sie als „legale“ und „KI-farbkolorierte Meisterwerke“ beworben hatte – ein irreführendes Versprechen, das nicht nur die Kunden täuschte, sondern auch die Integrität des Originals infrage stellte.

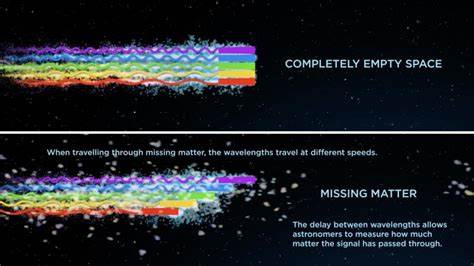

Die Farbenfrohheit, die Miyamoto mittels künstlicher Intelligenz auf den Film projizierte, ist technisch beeindruckend – es zeigt, wie weit die automatisierte Filmrestaurierung und Nachbearbeitung heutzutage fortgeschritten sind. Doch während Künstliche Intelligenz immer mehr Möglichkeiten im Bereich der Digitalisierung und Restauration klassischer Medien eröffnet, stellt sich gleichzeitig die Frage nach dem Schutz geistigen Eigentums. Denn ohne die Genehmigung von Toho nutzte Miyamoto deren urheberrechtlich geschützten Film für eine kommerzielle Nutzung, was eine klare Verletzung der Rechte darstellt.Die Festnahme folgte auf eine Anzeige von Toho, die im Februar 2025 bei der Polizei einging. Nach intensiven Ermittlungen durchsuchten die Behörden Miyamotos Wohnung und beschlagnahmten dabei rund 70 DVDs mit Raubkopien.

Dabei handelt es sich nicht nur um die Godzilla-Farbversion, sondern auch um weitere gefälschte Medien. Miyamoto räumte die Tat ein und erklärte, er habe bewusst ein illegales Produkt verkauft. Dieses Eingeständnis untermauert den dringenden Handlungsbedarf seitens der Polizei und der Rechteinhaber, den illegalen Vertrieb von Filmen im digitalen Zeitalter konsequent zu unterbinden.Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Herausforderungen, vor denen die Unterhaltungsindustrie angesichts der rasant fortschreitenden Technologie steht. Künstliche Intelligenz ermöglicht es Privatpersonen, alte Schwarz-Weiß-Filme zu kolorieren, zu restaurieren und vermeintlich aufzuwerten.

Ohne klare Regeln und Rechteabmachungen kann dies jedoch zu Missbrauch führen. Illegaler Vertrieb und der Verkauf von Raubkopien in sozialen Netzwerken oder auf Online-Marktplätzen bleiben ein gravierendes Problem, das den legalen Markt gefährdet und den Schutz kreativer Werke unterminiert.Die Motion Picture Producers Association of Japan, ein wichtiger Branchenverband, zeigte sich alarmiert und kündigte an, die Kontrolle über unerlaubte Filmproduktionen zu verschärfen, um solche Verstöße künftig zu verhindern. Die Organisation betonte die Notwendigkeit, Urheberrechte zu schützen und zugleich den technischen Fortschritt zu beobachten, um neue Lösungen für den Umgang mit KI-gestützter Filmrestaurierung zu finden.Für Konsumenten und Fans historischer Filme bietet der Vorfall eine wichtige Lehre: Farbige Versionen klassischer Werke können auf legalem Weg erworben oder über offizielle Restaurationsprojekte bezogen werden.

Missbräuchliche Angebote im Internet bergen nicht nur die Gefahr von Betrug und schlechter Qualität, sie können zudem persönliche und rechtliche Konsequenzen für Käufer haben. Der Fall Miyamoto zeigt, wie kreativ Kriminelle zunehmend moderne Technologien nutzen, um illegale Inhalte zu erstellen und zu verbreiten.Der Godzilla-Film von 1954 ist mehr als nur ein Monsterfilm; er ist zeitgeschichtliches Kulturgut, das die Trauma der Nachkriegszeit in Japan reflektiert und gleichzeitig ein Symbol für die japanische Filmkunst darstellt. Das Prognostizieren solcher Werke durch KI-Farbierung stellt interessante Fragen zur kulturellen Authentizität: Kann ein nachträglich kolorierter Film dieselbe Wirkung erzielen wie das Original? Ist es legitim, künstlerische Werke digital zu verändern, ohne die Genehmigung der Rechteinhaber oder des Schöpfers? Diese Diskussionen werden in Fachkreisen und unter Fans intensiv geführt und gewinnen durch technologische Fortschritte zunehmend an Bedeutung.Neben der juridischen Dimension werden auch ethische und ästhetische Aspekte zunehmend diskutiert.

Restauratoren und Filmliebhaber warnen davor, dass eine Farbanpassung per KI nicht die gleiche Sorgfalt und künstlerische Intention widerspiegelt wie eine klassische Filmrestaurierung. Es besteht die Gefahr, dass Werke durch unbedachte Bearbeitung verfälscht werden und somit ihre ursprüngliche Wirkung verlieren.Die jüngste Verhaftung in Osaka zeigt, dass der Schutz geistigen Eigentums im digitalen Zeitalter komplexer und herausfordernder wird, aber notwendiger denn je ist. Firmen wie Toho arbeiten künftig verstärkt daran, durch technische Überwachung und gesetzliche Maßnahmen Piraterie zu verhindern und die Rechte der Urheber zu wahren. Die Gesetzgebung steht ebenfalls vor der Aufgabe, passende Rahmenbedingungen für den Umgang mit KI-gestützter Medienbearbeitung zu schaffen, um Innovation und Rechtssicherheit miteinander zu vereinen.

Insgesamt verdeutlicht der Fall Miyamoto, wie sich Filmklassiker heute mit moderner Technologie neu interpretieren lassen – zugleich erinnert er daran, dass alle digitalen Neuerungen verantwortungsvoll genutzt und urheberrechtliche Grenzen respektiert werden müssen. Nur so kann garantiert werden, dass kulturelle Schätze wie der Godzilla-Film auch für künftige Generationen in ihrer Authentizität und Qualität erhalten bleiben und nicht zum Ziel von Raubkopierern und illegalem Handel werden.